Das neue Monacensia-Dossier «Schejres Haplejte» begleitet die Dauerausstellung «Maria Theresia 23». Es vermittelt Einblicke in die jiddische Literatur, die nach der Befreiung 1945 in München entstand, und lädt zur weiteren Erforschung ein. Welche Inhalte und Perspektiven werden im Dossier versammelt?

שארית־הפּליטה – Schejres Haplejte: Begriff und Verortung in München

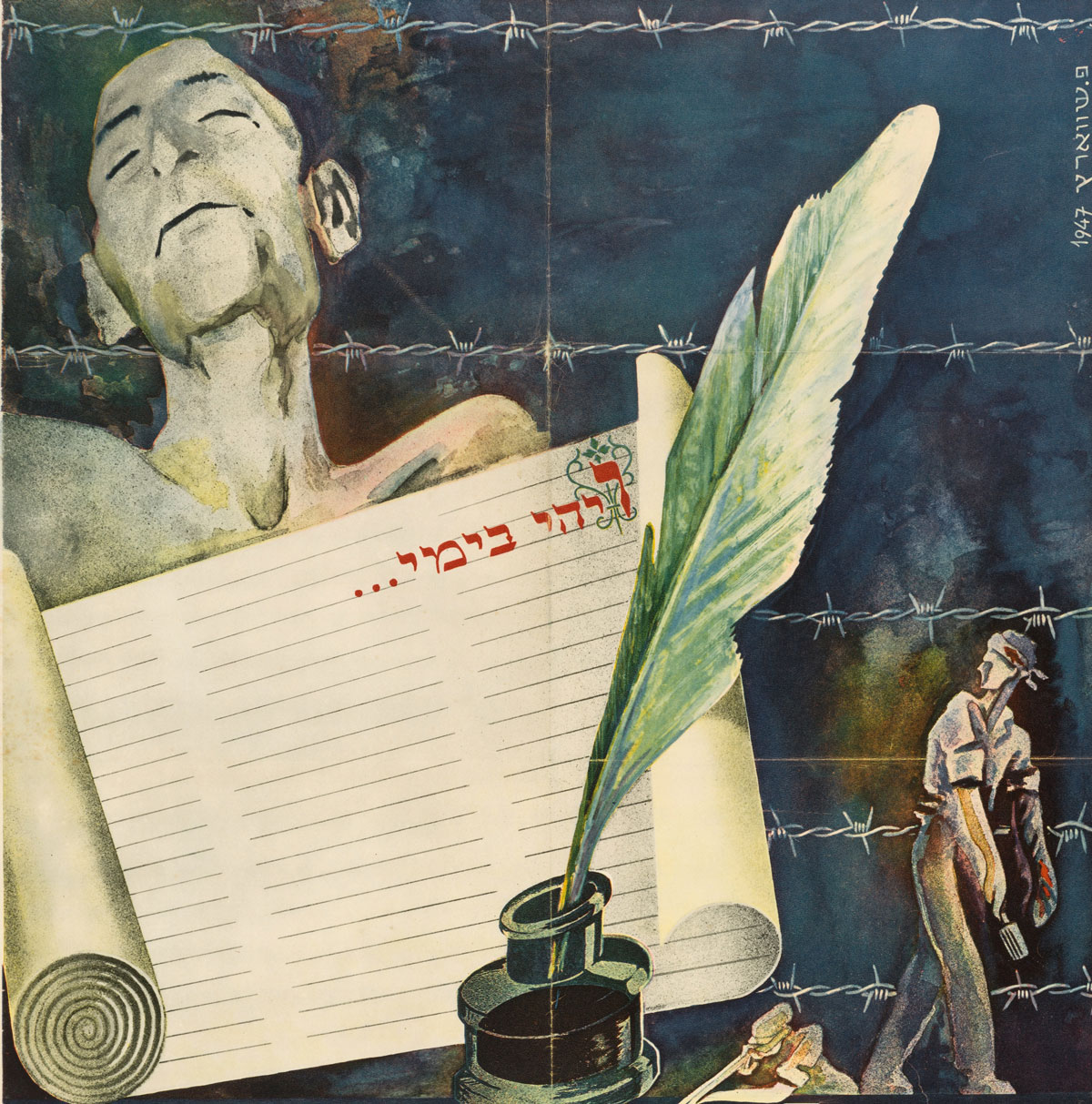

שארית־הפּליטה [Schejres Haplejte]

Das ist Jiddisch und lässt sich als «Rest der Geretteten» übersetzen. Mit diesem biblischen Namen bezeichneten sich die jüdischen Überlebenden der Shoah. Viele von ihnen kamen nach der Befreiung in die US-amerikanische Besatzungszone, wo sie den Namen «Displaced Persons» (DP) erhielten. Diese Bezeichnung erlebten viele allerdings als Etikett. Der Schriftsteller und Literaturwissenschaftler Benjamin Harshav schrieb ab 1946 in München für sogenannte DP-Zeitschriften. Er erinnert sich:

DP. Displaced Persons. Platzlose Menschen. Wir hassten dieses Wort. DP war etwas für Brotbezugskarten. Wir waren für niemanden am falschen Platz, unsere Füße klebten fest an einer Welt, wir hielten an ihrer Vergangenheit als unserer Zukunft fest und trugen sie in uns. Orte in Worten. DP war ein Etikett, eine Kategorie für Bürokraten.1

Auch die jiddische Literatur nach 1945 war alles andere als «platzlos». Sie fand statt – wenn auch unter prekären Bedingungen: in DP-Lagern und in München. München wurde nach der Befreiung 1945 zu einem Transit- und Warteraum jüdischer Überlebender aus ganz Europa.

Die ehemalige «Hauptstadt der Bewegung» wurde nach der Befreiung 1945 zur «Hauptstadt der DP-Gesellschaft»2, so formuliert es die Historikerin Tamar Lewinsky. Sie hat zu den Schriftsteller*innen der «Schejres Haplejte» und zum Wiederaufbau jüdischer Kultur in der US-amerikanischen Besatzungszone geforscht.3

Schauplatz dieses Wiederaufbaus waren die DP-Lager in

- Feldafing,

- Föhrenwald,

- Bad Reichenhall,

- Pocking,

- Zeilsheim,

- Eschwegge und

- Landsberg

sowie der Münchner Stadtteil Bogenhausen.

In Bogenhausen beschlagnahmte die US-amerikanische Besatzungsmacht Häuser, die ehemals von den Nazis «arisiert» worden waren. Diese wies sie internationalen Hilfsorganisationen wie dem American Jewish Joint Distribution Committee (kurz Joint) oder der United Nations Relief and Rehabilitation Administration (kurz UNRRA) zu. Die Häuser entwickelten sich zu Anlaufstellen für Überlebende und trugen zum Wiederentstehen einer jüdischen Infrastruktur in München bei.

Eine konkrete Adresse der jiddischen literarischen Szene war die Möhlstraße 12a in Bogenhausen: Hier gründete sich 1946 in unmittelbarer Nähe zum Hildebrandhaus, dem heutigen Sitz der Monacensia, der «Schriftstellerverband der befreiten Juden». Später arbeitet der Verband direkt neben dem Hildebrandhaus in der Siebertstraße 4. Als Selbstorganisation und Interessenvertretung jüdischer Schriftsteller*innen verhandelte der Schriftstellerverband seit Beginn seiner Gründung die Fragen:

Was ist Literatur nach der Shoah? Was sind ihre Aufgaben?

In München spielte die jiddische Literatur für die Aufarbeitung der Shoah eine entscheidende Rolle. Dazu zählt ebenso die Auseinandersetzung mit den Bedingungen der Gegenwart und die Vorbereitung einer anderen Zukunft. Bis heute leisten die Texte Zeug*innenschaft über

- jüdischen Widerstand,

- die früheste Aufarbeitung von NS-Verbrechen und

- die kritische Auseinandersetzung mit Täter*innengesellschaft im Nachkriegsdeutschland.

Vor allem zeugt die Literatur der «Schejres Haplejte» vom Weiter- und Überleben jüdischer Sprache und Kultur.

Monacensia-Dossier: «Schejres Haplejte. Jiddisch schreiben nach der Befreiung»

Das Dossier «Schejres Haplejte» ruft die Themen und Auseinandersetzungen der jiddischen Literatur nach 1945 zurück ins Gedächtnis der Stadt München.

Diese Gedächtnisarbeit orientiert sich an einem Diktum Benjamin Harshavs:

Es gab keine einheitliche, strukturierte ‹jiddische DP-Literatur›. Es gab Reste, ‹aus dieser Stadt einer, aus jener Familie zwei›.4

Die Rede vom Rest weist immer über sich hinaus. Die literarischen Zeugnisse der «Schejres Haplejte», die in München und seinem Umland entstanden, sind als Reste vielfältig. Zu ihnen gehören

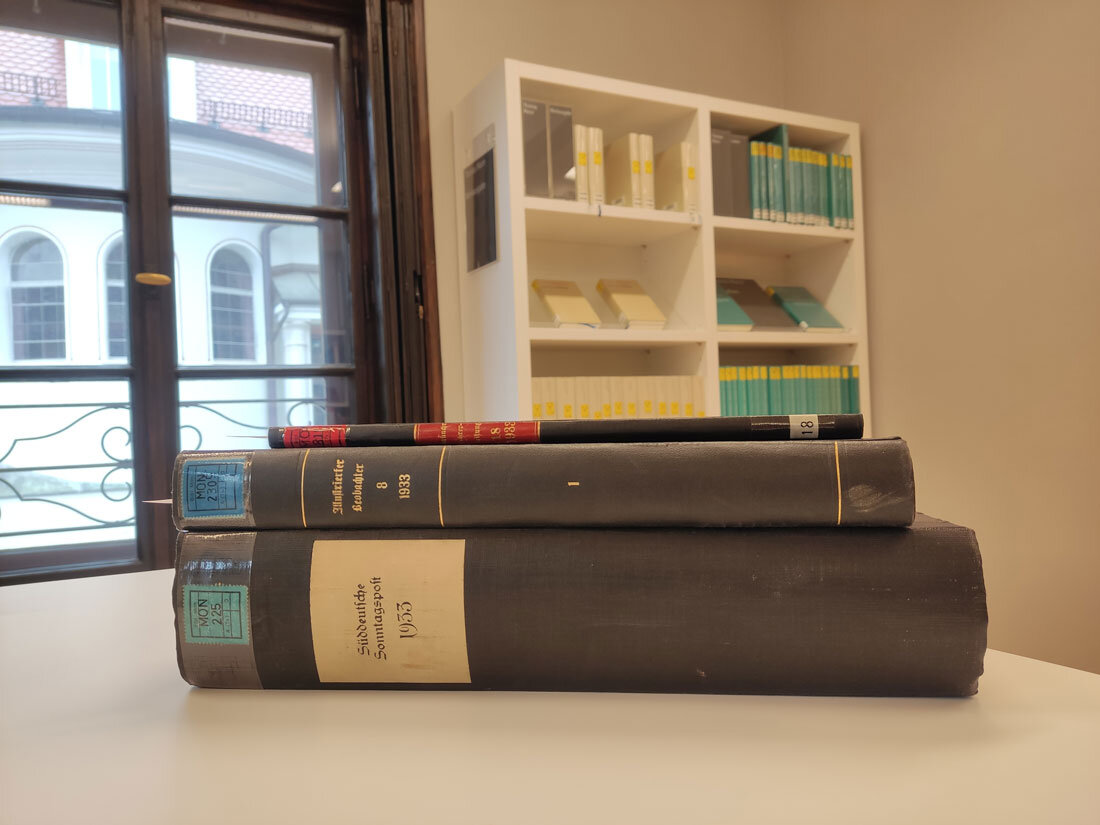

- die jüdische Nachkriegspresse,

- Zeugenberichte über die Shoah und das Leben in DP-Lagern,

- dramatische, lyrische und prosaische Texte.

Eine Auswahl der jiddischen Originaltexte und ihrer Übersetzungen macht das Monacensia-Dossier zugänglich.

Gleichzeitig weiß das Dossier um seine eigene Unabgeschlossenheit: Es kann die literarische Vielfalt der «Schejres Haplejte» lediglich bruchstückhaft darstellen. Deshalb bleibt es für seine eigene Ergänzung offen.

Es lädt Interessierte, Autor*innen, Archivar*innen, Übersetzer*innen, Wissenschaftler*innen und Studierende dazu ein, sich mit diesen Texten auseinanderzusetzen: sie zu lesen, zu befragen, zu übersetzen und über sie zu schreiben. Für diese kontinuierlichen Auseinandersetzungen bietet das Dossier einen Anstoß und eine Plattform, die kontinuierlich ergänzt werden kann.

Im Monacensia-Dossier «Schejres Haplejte» erscheinen in nächster Zeit:

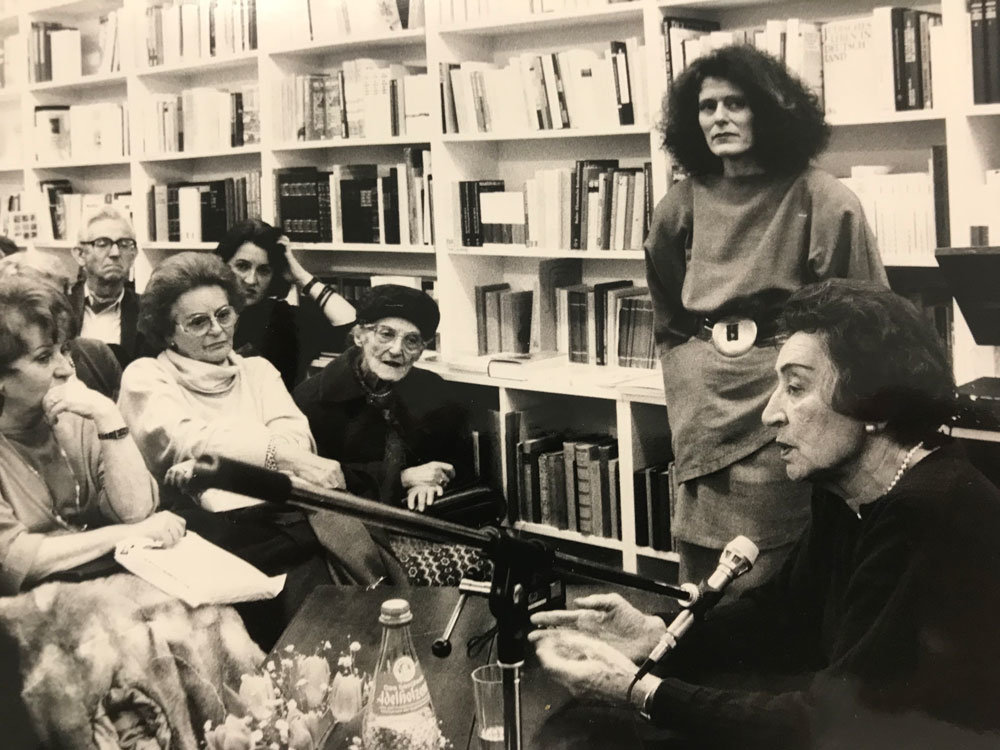

- Audiospuren mit Gedichten und Prosa-Texten auf Jiddisch, eingelesen von Rachel Salamander, Borys Salamander und Eli Teicher.

- Die jiddischen Originaltexte zum Nachlesen, transkribiert ins YIVO-Jiddisch5.

- Die Übersetzungen der Originaltexte ins Deutsche, übersetzt von Tamar und Charles Lewinsky.

- Eine wissenschaftliche Artikel-Serie von Tamar Lewinsky über den «Wiederaufbau der jüdischen Kultur in der amerikanischen Besatzungszone Deutschlands».

- Studentische Essays und Werkstattberichte.

- Ein Bericht über die Restaurationsarbeiten der Displaced-Persons-Bibliothek des Freundeskreises der Staatsbibliothek zu Berlin.

Das Monacensia-Dossier «Schejres Haplejte» folgt auf das Dossier Jüdische Schriftstellerinnen in München #2021JLID im MON_Mag. Anlässlich des Festjahres «1700 Jahre Jüdisches Leben in Deutschland» vereint das erste Dossier literarische Stimmen aus Vergangenheit und Gegenwart. Beide Dossiers leisten so einen wichtigen Beitrag zur Sichtbarmachung jüdischer Literatur und Geschichte.

Auswahl an thematisch verwandten Artikeln zur Dauerausstellung «Maria Theresia 23»:

- Lilly Maier: „Die Möhlstraße – Zentrum jüdischen Lebens im Nachkriegsmünchen“ (24.10.2024)

- Karin Pohl: „Marga und Alex Hochhäuser: Jüdische Displaced Persons in der Möhlstraße“ (23.10.2024)

- Ronen Steinke: „Antisemitismus – Wie ein Leserbrief voller Judenhass in die SZ kam“ (19.10.2024)

- Benjamin Harshav: «Erinnerungsblasen». In: Tamar Lewinsky (Hg.): «Unterbrochenes Gedicht. Jiddische Literatur in Deutschland 1944–1950», übers. v. Tamar und Charles Lewinsky. In: Studien zur Jüdischen Geschichte und Kultur in Bayern Band 7, hg. v. Michael Brenner und Andreas Heusler. München: Oldenbourg Verlag 2011, S. VIII. ↩︎

- Tamar Lewinsky: «Displaced Poets. Jiddische Schriftsteller im Nachkriegsdeutschland, 1945–1951». In: «Jüdische Religion, Geschichte und Kultur» Band 9, hg. v. Michael Brenner und Stefan Rohrbacher. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht 2008, S. 61. ↩︎

- Siehe: FN 2. Tamar Lewinsky (Hg.): «Unterbrochenes Gedicht. Jiddische Literatur in Deutschland 1944–1950», übers. v. Tamar und Charles Lewinsky. In: Studien zur Jüdischen Geschichte und Kultur in Bayern Band 7, hg. v. Michael Brenner und Andreas Heusler. München: Oldenbourg Verlag 2011. Tamar Lewinsky: «Vom Wiederaufbau der jüdischen Kultur in der amerikanischen Besatzungszone Deutschlands». In: «Unser Mut. Juden in Europa 1945–48». Frankfurt: De Gruyter / Oldenbourg 2021, S. 200–217. ↩︎

- Vgl. FN 1, S. VIII. ↩︎

- YIVO-Jiddisch bezeichnet einen Standard der jiddischen Rechtschreibung und ihrer Transliteration (v.a. ins Englische), wie er vom YIVO Institute for Jewish Research (ייִדישער װיסנשאַפֿטלעכער אינסטיטוט – ייִװאָ) entwickelt wird. YIVO wurde 1925 in Berlin und Wilna [heute: Vilnius] unter dem Namen Di organizatsye fun yidisher visnshaft von Wissenschaftler*innen, Lehrer*innen und Bibliothekar*innen gegründet. Später wurde der Name zu Yidisher visnshaftlekher institut geändert, die Abkürzung YIVO ist bis heute geblieben. Seit 1940 hat YIVO seinen Sitz in New York. Die Standards des YIVO-Jiddisch stellen heute eine wissenschaftlich anerkannte Arbeitsgrundlage für Wissenschaftler*innen, Übersetzer*innen und Verleger*innen weltweit dar. Für mehr Informationen siehe: https://www.yivo.org/About-YIVO. ↩︎

4 Antworten