Was bleibt vom Mythos Thomas Mann – jenseits der Regalmeter an Forschungsliteratur? Zum 150. Geburtstag des Literaturnobelpreisträgers widmet sich Biografin und Autorin Kerstin Holzer erneut der berühmten Schriftstellerfamilie. Nach ihren beiden viel beachteten Büchern über Elisabeth Mann Borgese, die jüngste Tochter und international engagierte Meeresrechtlerin, und Monika Mann, die lange als das vernachlässigte Familienmitglied galt, steht in «Thomas Mann macht Ferien» nun der Großschriftsteller selbst im Zentrum.

Im Interview mit Tina Rausch spricht Kerstin Holzer über ihre biografische Spurensuche, ihren besonderen Zugang zur Familie Mann – und über einen spektakulären Fund: den Nachlass von Elisabeth Mann Borgese, der im Mai mit mehr als 5000 Briefen an die Monacensia übergeben wird. Ein Gespräch über Erinnern, Erzählen und das Weiterwirken einer Familie, die die deutsche Literatur- und Zeitgeschichte prägte wie kaum eine andere.

Kerstin Holzer im Interview: über ihre intensiven Recherchen zu Thomas Mann, Elisabeth Mann Borgese und Monika Mann

Erinnerst du dich an deine erste literarische Begegnung mit Thomas Mann?

Das war eine Taschenbuch-Sonderausgabe der «Erzählungen», die ich mit 19 Jahren in einem Sommer so gut wie durchgelesen habe. «Wälsungenblut» oder den «Tod in Venedig» fand ich damals rätselhaft, aber mit ihrem eleganten Ton und der Atmosphäre des geheimnisvollen Unausgesprochenen enorm faszinierend.

Elisabeth Mann Borgese – Die jüngste Tochter, eine politische Visionärin

Mit Elisabeth Mann Borgese hast du für deine erste eigene Buchveröffentlichung dann aber eines der sechs Kinder von Thomas Mann gewählt: 2001 erschien dein «Lebensporträt» über seine jüngste, damals 83-jährige Tochter.

Als Journalistin hatte ich Elisabeth Mann Borgese, die damals als Politikprofessorin in Kanada lebte, für ein Magazin besucht. Ihre Künstlerfamilie fand ich sehr spannend, denn wer sich für Literatur und für komplexe Familien interessiert, kommt an den Manns nicht vorbei. Aber über Elisabeth gab es, anders als über andere Familienmitglieder, so gut wie keine Literatur. Da habe ich ihr ein Buch vorgeschlagen, das ihre Lebensgeschichte erzählt. Ihre Antwort: «Na, wenn du meinst, dass das jemanden interessiert …»

Und wie: Dein Buch wurde ein Spiegel-Bestseller.

Ja, es hat recht viele Menschen interessiert, Elisabeth hat das vor ihrem Tod 2002 noch miterlebt und sich darüber gefreut. Ich mich auch. Immerhin hatte sie mir ihr Vertrauen geschenkt, für mein erstes Buch, da wollte ich sie nicht mit einem Flop enttäuschen.

Elisabeth Mann Borgese hat sich anders als ihre Geschwister vom familiären Erbe emanzipiert und als Meeresschützerin und Seerechtsexpertin einen Namen gemacht. Wie hast du sie erlebt?

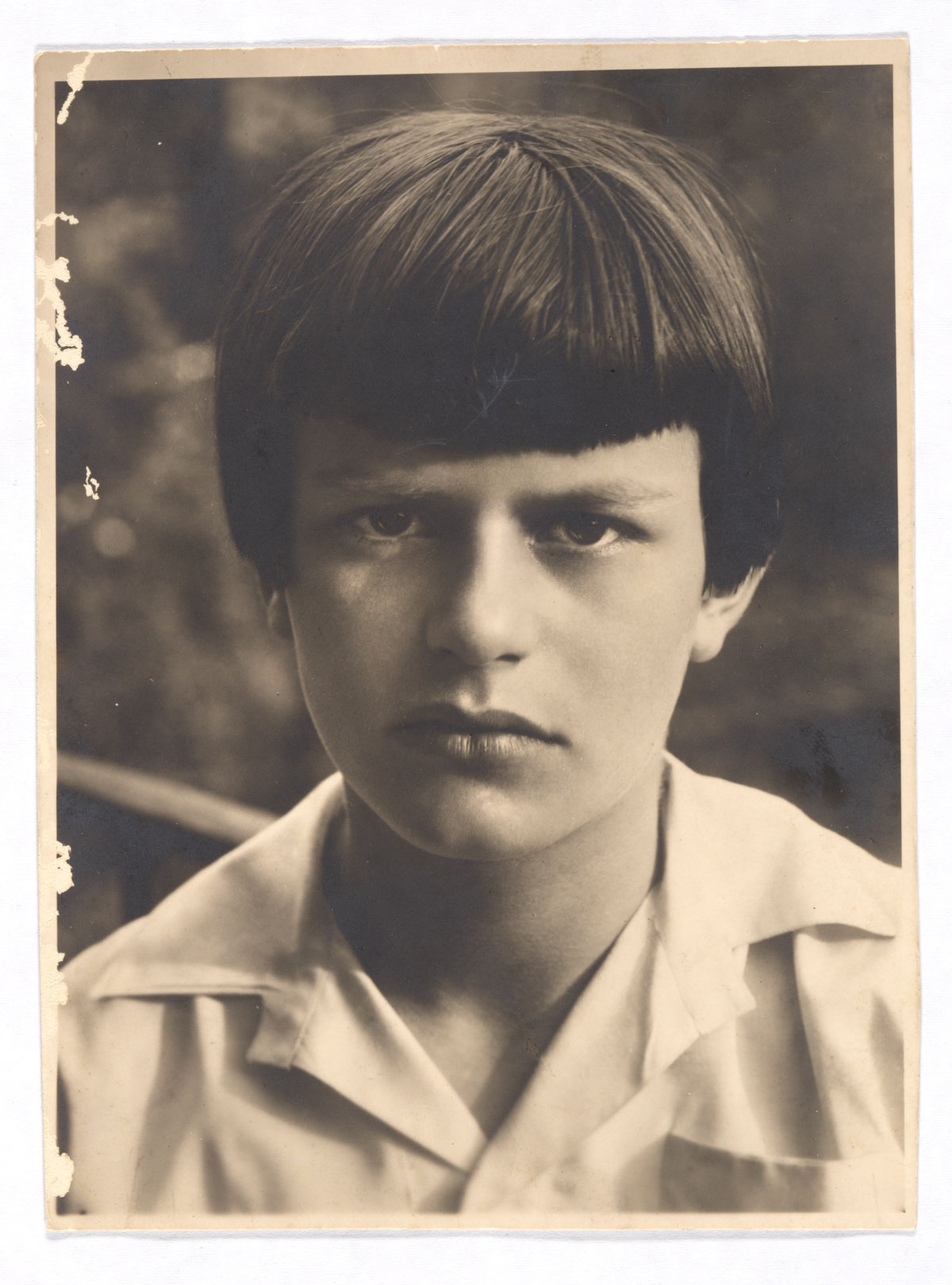

In unseren Gesprächen hat sie die angebliche Eiseskälte ihres Vaters immer bestritten und sehr liebevolle Worte für ihre Eltern und das so inspirierende familiäre Ambiente gefunden. Aber sie war eben auch das geliebte «Kindchen“ ihres «Herrnpapale» und ihrer Mutter Katia, zielstrebig, fleißig, weitgehend unkompliziert. Andere Kinder hatten es schwerer im Hause Mann, Klaus etwa, der als Schriftsteller lange nicht aus dem Schatten des Vaters herausfand, oder Monika, die als fauler Sonderling galt.

Zu Monika kommen wir gleich, bleiben wir noch bei Elisabeth. Was hat ihr bei der Emanzipation von der übermächtigen Familie geholfen?

Elisabeth hatte früh für sich einen eigenen Weg gefunden, und vom Schreiben hat sie sich lange ferngehalten. Gleichzeitig war ihr familiäres Erbe unübersehbar: in ihrer Physiognomie, in ihrer Intelligenz und Belesenheit, ihrem Witz und ihrer Schnelligkeit. Sie war unheimlich organisiert und aktiv, engagierte sich für den Meeresschutz wie für ihre Studenten, reiste viel und fand immer noch Zeit für ihre Setterhunde, zum täglichen Schwimmen, zum Klavierspiel und Schreiben. Abends hat sie sogar noch gekocht, zur Entspannung.

Heute ist mir noch viel bewusster als damals, dass sie eine Visionärin war: Europa-begeistert schon mit 12 Jahren, als Frau frei von Rollenklischees, Vegetarierin, als es noch nicht Trend war, eine Aktivistin in Sachen globaler Verantwortung, Nachhaltigkeit und ökologischem Bewusstsein. Man müsse idealistisch sein, wenn man etwas bewegen wolle, sagte sie einmal, denn die Realisten von heute seien morgen eh tot. Aber die Utopisten von heute seien die Realisten von morgen.

Monika Mann – Zwischen Außenseitertum und poetischer Kraft

In «Monascella» hast du dich 2022 der bereits erwähnten Monika Mann zugewandt, die in der Familie als «fauler, untalentierter Sonderling» galt.

Diese familiären Abwertungen über Monika wurden auch lange Zeit in der Fachliteratur reproduziert. Sie mögen sich witzig lesen, sind aber recht bösartig. Es ist eben die Auswahl von Quellen, die ein Bild prägt.

Welche Quellen standen dir zur Verfügung? Sie starb ja bereits 1992.

Im Archiv der Monacensia lag ein Konvolut unveröffentlichter Briefe an Monikas capresischen Lebensgefährten Antonio Spadaro. Diese Briefe offenbarten eine sensible, verletzliche, hochpoetische Frau, deren eigentliches Lebensunglück die Entfremdung von ihrer Familie, vor allem von ihrer Mutter war. Diese Geschichte wollte ich erzählen. Ich fand, Monika Mann hatte mehr Gerechtigkeit verdient.

Und was war der Impuls, sich überhaupt mit ihr zu beschäftigen?

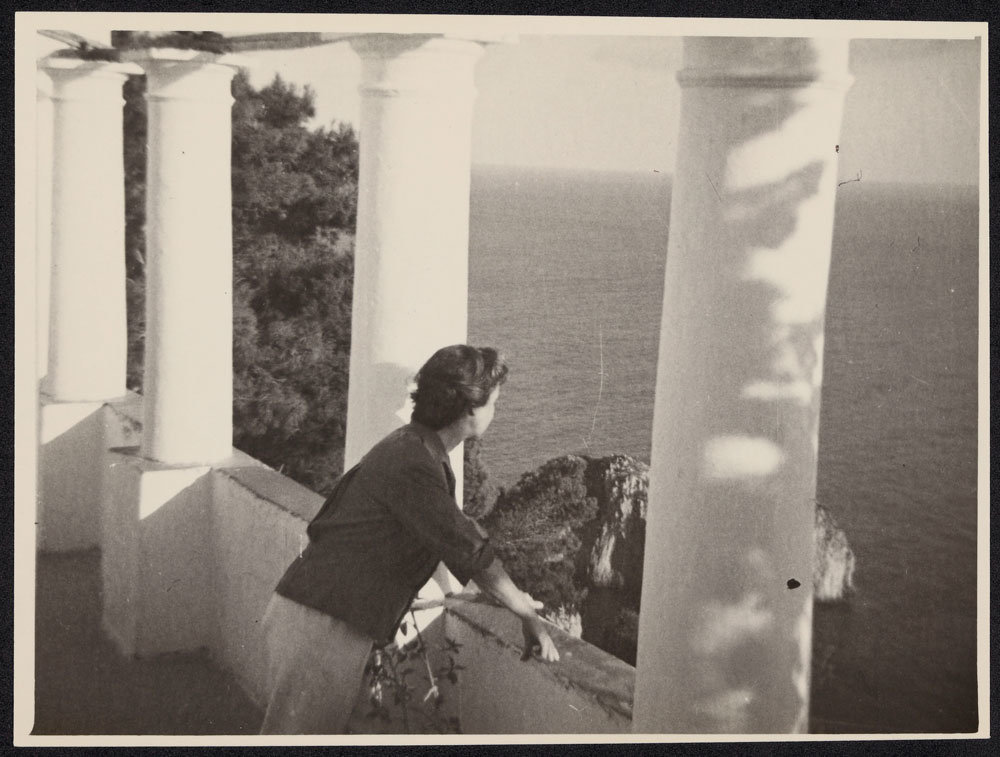

Als ich mir die Villa Monacone auf Capri ansah, in der Monika Mann mehr als 30 Jahre gelebt hatte, hatte ich das Gefühl, an der alten Geschichte vom unfähigen, «dummen Mönle» könne etwas nicht stimmen. Die Villa steht hoch oben auf den Klippen gegenüber der Faraglioni-Felsen, man ist dort dem Meer und dem Wind unmittelbar ausgesetzt. Ich wusste nicht, dass sich Monika Mann damit ausgerechnet ein Zuhause gesucht hatte, dass sie täglich mit dem Meer konfrontierte – mit dem sie doch ihre angeblich schlimmste Lebenserfahrung verknüpfen musste, nämlich das Schiffsunglück von 1940, bei dem ihr Ehemann ertrunken war und sie selbst stundenlang im Atlantik trieb. Vielleicht verfügte Monika also doch über eine gehörige Lebenskraft. Das hat mich neugierig gemacht.

Thomas Mann 1918 – Ein Sommer, der alles veränderte

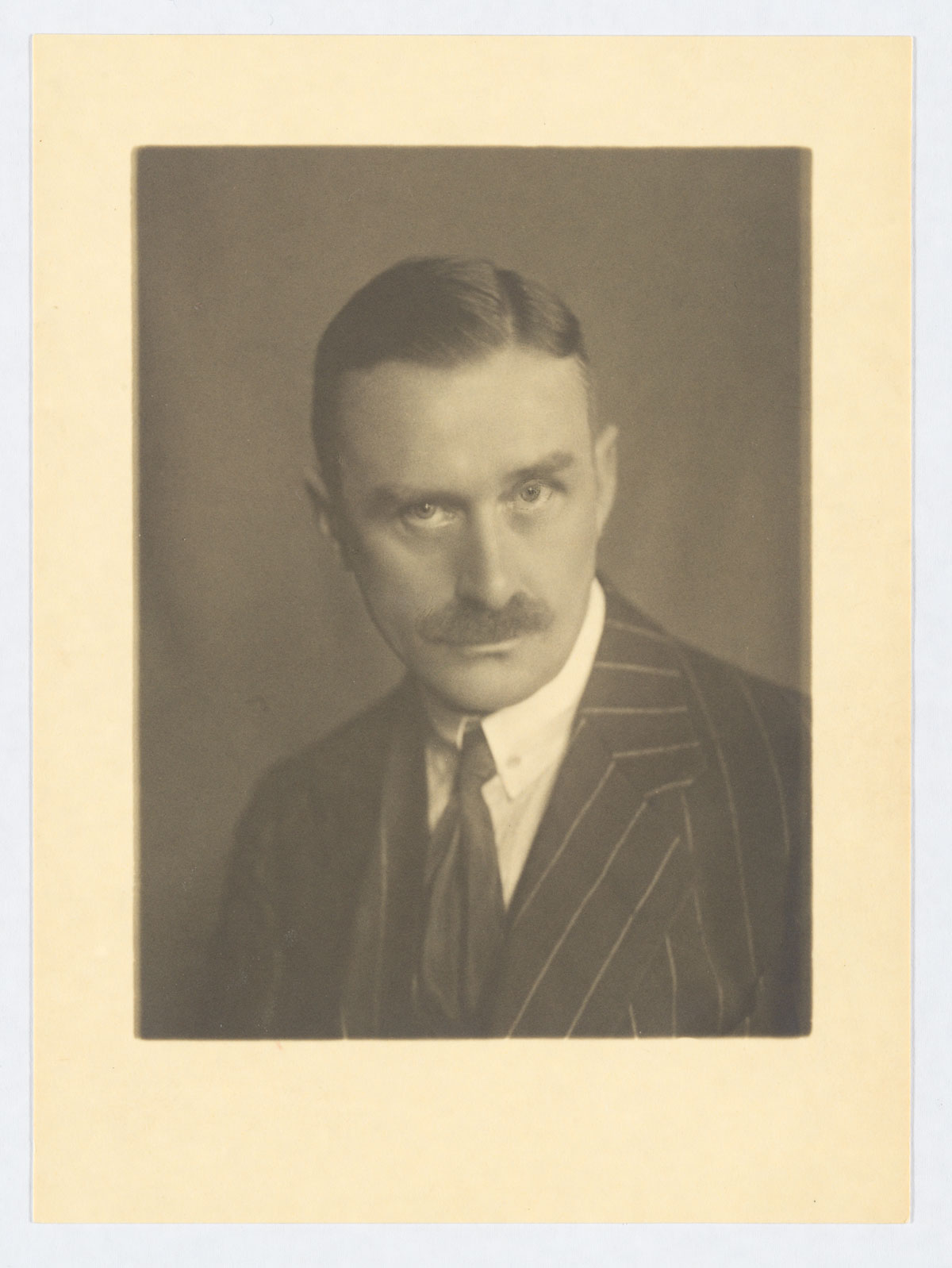

Im Jubiläumsjahr 2025 widmest du dich nun dem Großschriftsteller himself: In «Thomas Mann macht Ferien» erzählst du vom Schicksalsjahr 1918, in dem sich der überzeugte Monarchist zum Demokraten wandelt.

Die Idee zu diesem Buch verdanke ich eigentlich meinem Hund: Mit ihm verbrachte ich viel Zeit am Tegernsee, einer sehr hundefreundlichen Gegend. Dort las ich Thomas Manns «Herr und Hund» und erinnerte mich, dass er diese amüsante Erzählung genau hier geschrieben hatte, im bayerischen Sommeridyll 1918 mit der ganzen Familie, in einer gemieteten Villa mit Steg und Boot. Aber Thomas Mann befand sich in einer großen Krise. Mich hat interessiert, wie er sie bewältigt hat, denn dieser letzte Kriegssommer 1918 markiert letztlich den Wendepunkt zu einer inneren Veränderung. Die Einsichten dieser Sommerfrische haben dem «Zauberberg» eine neue Richtung gegeben, und ohne sie hätte Mann sich nicht zum entschiedenen Demokratie-Befürworter entwickelt, als den wir ihn jetzt, zum 150. Geburtstag, erinnern und feiern.

Biografisches Schreiben – Eine Recherche voller Nähe und Verantwortung

Ein erstes Resümee: Im Laufe von 25 Jahren hast du drei Bücher über die Familie Mann veröffentlicht – mit jeweils einer Person im Zentrum. Wird es so weitergehen?

Ich denke, meine kleine Mann-Trilogie ist jetzt rund. Es war reizvoll, mich nach den beiden Töchtern jetzt mit dem berühmten Vater zu beschäftigen, zumal das sonst fast ausschließlich männliche Autoren tun – was mich immer gewundert hat. Dabei tut Thomas Mann ein weiblicher Blick auch mal ganz gut. Je länger ich mich mit ihm befasse, desto mehr sehe ich ihn als modernen Mann mit seinen Ambivalenzen, der eben gar nicht in seine Zeit mit ihrem starren Männerbild passte: erotisch fluide und doch ziemlich glücklich verheiratet, narzisstisch und fürsorglich, einsam und abhängig vom Schutze seine Familie.

Anders als die männlichen Experten, deren Bücher zu Thomas Mann und seiner gesamten Familie Regalmeter füllen, bist du auch keine studierte Germanistin, sondern Politikwissenschaftlerin. Wie würdest du deine Herangehensweise beschreiben?

Ich nähere mich Thomas Mann als enthusiastische Leserin. Was ich immer spannend fand: Jeder dieser renommierten Experten liest seinen eigenen Thomas Mann. Das zeigt schon der Wettstreit der germanistischen Fachwelt um die Deutungshoheit, um die bei keinem Schriftsteller mehr gerungen wird als bei ihm. Anscheinend ist uns dieser Literaturgigant also bis heute rätselhaft geblieben. Mich bewegt die Frage, welche inneren Einsichten ihn befähigt haben, ein so bleibendes Werk zu schaffen. Ich lese ihn also auch als Seelenkenner.

Und was erkennst du da?

Er hat das Leiden an der scheinbaren Unmöglichkeit seiner homoerotischen Sehnsüchte seiner Literatur eingeschrieben und erzählt damit vom stillen Drama der allermeisten, nicht alle Aspekte ihres Lebens leben zu können, nicht alle Träume ihres Lebens erfüllt zu sehen. Dieses Wissen um Ängste und Entsagung macht sein Werk so zeitlos und tröstlich. Und oft hinreißend komisch, denn Thomas Manns Humor entspringt immer irgendeiner Verzweiflung.

Elisabeth Mann Borgese war das einzige von dir porträtierte Mitglied der Familie Mann, das du noch persönlich befragen konntest. Wie hat sich die Arbeit an diesem Buch im Vergleich zu der an den anderen beiden gestaltet?

Elisabeth Mann Borgese war für gut zwei Wochen in Kanada meine tägliche Interviewpartnerin. Dieser direkte Zugang hat meinem Porträt über sie exklusive Erinnerungen und Einschätzungen geschenkt – mit all der damit verbundenen Subjektivität. Es war verabredet, dass sie das Manuskript vor Veröffentlichung lesen wird, und ohne ihre Autorisierung hätte es wohl nicht erscheinen können. Es ist klar, dass dieses Bewusstsein einen beim Arbeitsprozess begleitet. Beim Schreiben der beiden späteren Mann-Bücher habe ich mich freier gefühlt. Dennoch fühle ich mich immer irgendwie verpflichtet, denn jede Art von biografischer Annäherung ist stets auch eine Anmaßung. Diese Bücher handeln von Menschen und ihren Schicksalen, dieser Gedanke begleitet mich beim Schreiben.

Hast du für deine Bücher mit weiteren, entfernteren Mitgliedern der Familie Mann gesprochen?

«Auf den Spuren von…», das ist ein schönes Bild von Recherche. Für mich bedeutet es, buchstäblich auf Spurensuche zu gehen: Orte zu besuchen, die eine wichtige Rolle spielten, Texte nachzulesen, die vielleicht eine Inspiration waren, und natürlich Menschen zu sprechen, die meine Protagonisten erlebt und gekannt haben. Die Familie Mann hat meine Arbeit bei allen drei Büchern unterstützt.

In welcher Form?

Elisabeths Tochter Nica Borgese half mir beim Buch über ihre Mutter, indem sie alte Fotos heraussuchte und von ihrer Kindheit in Florenz erzählte, und auch bei «Monascella» mit ihrem guten Gedächtnis. Sie und ihr Cousin Frido Mann erzählten anschaulich davon, wie der Mann-Clan Monika ausgegrenzte und sich hinter ihrem Rücken über alles bei ihr lustig machte. Sogar darüber, wie sie ihr Sandwich belegte. Auch Elisabeth Mann Borgeses Enkel hat seine Erinnerungen an Monika Mann mit mir geteilt: Michele Colocci verbrachte als Jugendlicher die Sommerferien auf Capri.

Frido Mann hat mich auch jetzt wieder unterstützt, mit Gesprächen über die politische Haltung seines Großvaters, über den «Zauberberg», und nicht zuletzt mit Anekdoten über die Hunde im Hause Mann. Schließlich spielt Manns Lieblingshund Bauschan in meinem neuen Buch eine tragende Rolle.

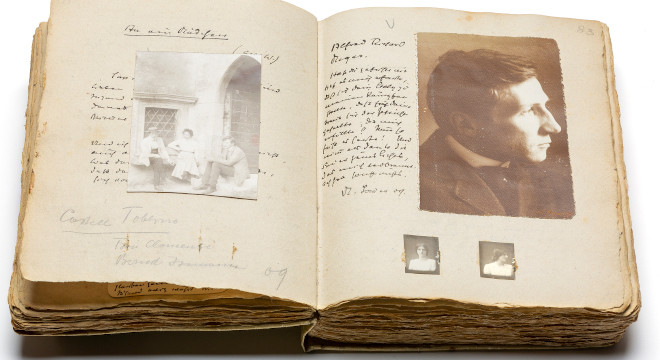

Du hast das Archiv der Familie Mann in der Monacensia bereits hinsichtlich deiner Arbeit am Buch über Monika Mann erwähnt …

Ja, ohne die Schätze im Archiv der Monacensia wäre «Monascella» gar nicht entstanden. Die Monika-Mann-Biografin Karin Andert hatte mich auf die unveröffentlichten Briefe Monika Manns an Antonio Spadaro aufmerksam gemacht, deren Fund und Weitergabe an die Monacensia München ihr zu verdanken ist. Rund 80 Briefe und Postkarten aus den Jahren 1959 bis 1975 waren das, die Monika Mann während ihrer Sommerreisen nach Südtirol an Spadaro nach Capri geschickt hatte. Dass ich diese unpublizierten Briefen lesen und daraus zitieren durfte, verdanke ich der großzügigen Genehmigung der Rechteinhaberin Claudia Beck-Mann. Auch von solchen Faktoren hängt die Veröffentlichung eines Buches ab.

Neue Quellen, neue Perspektiven: Der Nachlass von Elisabeth Mann Borgese

Und ebendieses Archiv der Familie Mann erweitert sich nun dank deiner Vermittlung beträchtlich: Diesen Mai übergibt Nica Borgese der Monacensia über 5000 Briefe Ihrer Mutter.

Auf diese Briefe bin ich gespannt, sie sind ja noch nicht vollständig durchgesehen und katalogisiert – wer weiß, was für Überraschungen hier warten; Elisabeths Brieffreunde waren schließlich Staatspräsidenten und Nobelpreisträger. Ich wusste, dass Nica Borgese einen Teil des Nachlasses bereits an die Dalhousie Universität, Halifax gegeben hatte. Dass sich immer noch so viele Briefe bei ihr in Mailand befanden, war mir nicht bekannt, bis Nica sich bei der Suche nach einer geeigneten Kultureinrichtung an mich wandte.

Hattest du schon Briefe von Elisabeth Mann Borgese in der Hand?

Ja, vor 25 Jahren, während der Recherche für das Buch über Elisabeths Leben. Zum einen durfte ich bei ihrer Tochter Nica in Mailand Fotos und anderes Material durchsehen. Zum anderen war ich an der kanadischen Atlantikküste in Elisabeths Haus zu Gast und wohnte im Büro mit Rollcontainern, deren Schubladen überquollen von unbekümmert «geordneten» Briefen und Unterlagen, mit denen ich arbeiten durfte.

Ich fand Briefe von Katia Mann an ihr «Herzensdingerle“ Elisabeth, Briefe von Golo und einen noch unbekannten Brief von Thomas Mann an seinen künftigen Schwiegersohn Antonio Borgese. Borgese hatte die «loyalty of her heart», also Elisabeths treue Verlässlichkeit gepriesen, und Thomas Mann griff diesen Ausdruck gerührt auf. Es sind genau solche Begriffe, die einem noch Jahrzehnte später dabei helfen können, sich ein lebendiges Bild von einem Menschen zu machen. Auch Katia Mann war eine begnadete Formuliererin. Insofern erwarte ich mir gerade von ihren Briefen, die wir jetzt entdecken werden, einen weiteren Blick ins Innerste dieser Familie.

Biografie Kerstin Holzer

Kerstin Holzer, geboren 1967 in Bonn, studierte Politikwissenschaft und lebt als Autorin in München. Als Journalistin arbeitete sie unter anderem für «Focus», «Süddeutsche Zeitung» und «Madame». Seit 2001 veröffentlichte sie drei Bücher über die Familie Mann: «Elisabeth Mann Borgese. Ein Lebensporträt», «Monascella. Monika Mann und ihr Leben auf Capri» sowie «Thomas Mann macht Ferien. Ein Sommer am See». 2015 erschien zudem die mit Léa Linster verfasste Autobiografie «Mein Weg zu den Sternen».

- Kerstin Holzer im MON_Mag: Capri und die Selbstbefreiung der Monika Mann – «Monascella» (9.11.2022)

4 Antworten