Muss man tatsächlich eine Rebellin sein, um den Paketfallschirm, die Wegwerfwindel oder das Frequenzsprungverfahren zu erfinden? Melanie Jahreis, die Autorin von »Rebel Minds – 44 Erfinderinnen, die unsere Welt verändert haben« enthüllt die Vorurteile und Barrieren, denen Frauen in Wissenschaft und Technik ausgesetzt sind und erzählt, wie sie dennoch erfolgreich ihren Weg beschreiten. Ein Beitrag zur Blogparade #femaleheritage.

Marginalisierte Erfinderinnen und Wissenschaftlerinnen

Gespannt blicke ich auf meinen Bildschirm – Treffer: 7.460.000 Ergebnisse für »Erfinder«. Aber meine Euphorie lässt schnell nach, denn für das weibliche Pendant werden mir lediglich 123.000 Seiten vorgeschlagen. Enttäuscht frage ich mich, warum Erfinderinnen so unterrepräsentiert sind, ist doch der Anteil von Frauen und Männern an der Weltbevölkerung ungefähr gleich groß. Während meiner Recherchen öffnet sich mir ein alarmierendes Bild: Erfinderische Frauen haben nicht nur mit den normalen Schwierigkeiten zu kämpfen, die damit verbunden sind, eine außergewöhnliche Idee in die Tat umzusetzen. Noch immer müssen sie sich auch gegen jene Vorurteile und Barrieren durchsetzen, die sich ihnen als Erfinderinnen in den Weg stellen: »Erfindungen sind Männersache«, lautet eines dieser Vorurteile. »Frauen und Technik … « ein anderes. »Hinter jeder Erfinderin steht ein Mann«, ein drittes.

Auch die Barrieren sind zahlreich: In der Vergangenheit mussten Frauen einen steinigen Weg gehen, um Wissen zu erwerben. Viele jahrhundertelang wurde ihnen der Zugang zu Universitäten, Forschungseinrichtungen oder Bibliotheken verwehrt. Ihre schulische Bildung war dürftig oder gar nicht vorhanden, mit einigen wenigen Ausnahmen aus der Oberschicht. Noch bis ins 20. Jahrhundert wirkten Frauen überwiegend am Herd und im Haushalt ihrer Familien. Männer sahen die weibliche Tugend vor allem darin, männliche Genies zu gebären und großzuziehen. Die Vorstellung vom erfolgreichen Mann, der zumeist als Einzelkämpfer agierte, war fest in den Köpfen verankert.

Die Reihe der Frau war stets die zweite

Frauen und Patente

Gelangen Frauen trotzdem Erfindungen, wurden diese von Männern patentiert, denn dem weiblichen Geschlecht war das Anmelden von Patenten bis in die Anfänge des 19. Jahrhunderts schlichtweg verboten – man trauten ihnen weder Kreativität noch Geschäftssinn zu. Dass es auch anders ging, zeigen Frauen wie Josephine Cochrane. Nach dem Tod ihres Mannes stand die Witwe in den 1880er Jahren vor einem Scherbenhaufen. Mit läppischen 1000 US-Dollar in der Tasche musste sie ihr Leben neu aufstellen. Daher besann sie sich auf ihr Spülmaschinenprojekt, das sie mangels fehlender Unterstützung Jahre zuvor auf Eis legte. Entschlossen belebte sie ihren Erfindergeist und melde nach einer Phase kreativen Schaffens 1886 eine funktionsfähige Geschirrspülmaschine zum Patent an. Sie war damit die erste Frau, die ein Patent auf eine technische Erfindung erhielt. Heutzutage wäre dies zwar keine Sensation mehr, trotzdem sind die weiblichen Patenthalter erschreckend unterpräsentiert.

Frauen in der Wissenschaft – „Matilda-Effekt“

Auch der Blick in die Wissenschaft zeigt ein ähnliches Dilemma. Denn hier wurden die Leistungen von Frauen ebenfalls jahrhundertelang stillschweigend ausgeblendet oder ganz aus dem Gedächtnis gelöscht. Wollten sie trotzdem forschen, dann mussten sie dies ohne Bezahlung und unter einem ihnen wohlgesonnenen Mann tun. Daher erklärt sich die nicht geringe Anzahl an Forscherpaaren: Nur diejenige Frau, die im Windschatten eines Mannes zu segeln verstand, bekam die Chance, ihren wissenschaftlichen Ehrgeiz auszuleben.

Maria Goeppert-Mayer ist eines dieser Paradebeispiele. Als Professorenfrau forschte sie jahrzehntelang – unbezahlt, versteht sich. Ein kleiner Wehmutstropfen: Für die Entdeckung des Schalenmodells der Atomkerne wurde sie 1963 mit dem Nobelpreis in Physik ausgezeichnet. Damit galt sie als eine Rarität, denn noch bis ins 20. Jahrhundert wurden die Ergebnisse und Erfolge ungeteilt dem Mann zugerechnet, der sich natürlich auch allein in Ruhm und Ehre sonnte. So wundert es nicht, dass der Nobelpreis für die Entdeckung der DNS-Doppelhelix durch das Forschertrio Franklin, Watson und Crick in den 1950er Jahren bei zwei Männern landete und in der Dankesrede nicht einmal ein Wort über Rosalind Franklin fiel.

Die Marginalisierung von Frauen in der Wissenschaft findet aber auch noch auf einer weiteren Ebene als der von Auszeichnungen statt. Erst kürzlich wurde Donna Strickland ein Eintrag auf Wikipedia verwehrt, mit der Begründung, dass sie noch nicht die Kriterien an Bedeutsamkeit erfülle, und das, obwohl sie wenige Monate später für ihre Forschung mit dem Nobelpreis in Physik ausgezeichnet wurde. Schon in den 1990er Jahren gab die Historikerin Margaret W. Rossiter der systematischen Diskriminierung von Frauen in der Wissenschaft einen Namen: Sie nannte es «Matilda-Effekt», zu Ehren von Matilda Joslyn Gage, die im 19. Jahrhundert eine Pionierin im Kampf um die Gleichberechtigung der Frau gewesen war.

Frauen auf der Überholspur

Zwar findet man Vertreterinnen des weiblichen Geschlechts heute mehr und mehr in Wissenschaft und Technik, doch die traditionellen Rollenbilder, die größte Hürde für alle femininen Kreativköpfe, sind längst nicht verblasst und manche Frauen sind auch schlichtweg zu bescheiden. Was braucht es also, um mit geballter Frauenpower den Gipfel zustürmen? Ganz klar: Mut, verrückte Träume zu haben, sich hohe Ziele zu stecken und entschlossen dem eigenen Weg zu folgen. Nicht zuletzt motivieren auch die Geschichten jener Erfinderinnen der Vergangenheit und Gegenwart. Sie zerstreuen jegliche Zweifel an den weiblichen Fähigkeiten und Fertigkeiten und zeigen, wie Frauen sich maßgeblich an den Fortschritten in der Wissenschaft, Technik und im alltäglichen Leben beteiligen.

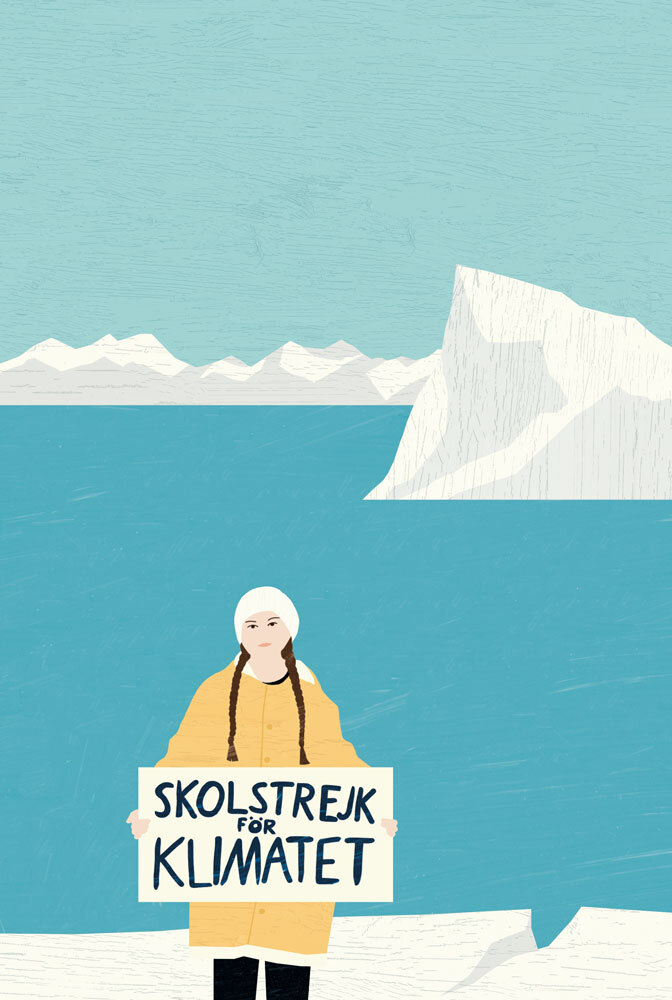

Unsere Gesellschaft kann es sich daher keinesfalls erlauben, auf die Hälfte ihrer Talente zu verzichten. »Ich habe gelernt, dass man nie zu klein ist, um etwas zu bewirken«, hat Greta Thunberg, die Begründerin der Fridays-for-Future-Bewegung, einmal gesagt. Und Florence Nightingale, der wir die wissenschaftliche Krankenpflege verdanken, hat schon im 19. Jahrhundert gemeint:

Wenn man mit Flügeln geboren wird, sollte man alles dazu tun, sie zum Fliegen zu benutzen.

Florence Nightingale

In diesem Sinne: Hebt ab und entdeckt eure rebellischen Talente!