Ein Zitat von Erika Mann in der Ausstellung «Von der Bohème zum Exil»bringt Tina Rausch ins Gespräch, Recherchieren und Nachdenken: Was verbindet den «neuen Typ Schriftstellerin» Anfang und Mitte des 20. Jahrhunderts mit heutigen Autorinnen? Es geht um die Bedingungen weiblichen Schreibens früher und heute, um jahrhundertealte Zuschreibungen – und um einen ebenfalls alle Zeiten überdauernden Typ Mann.

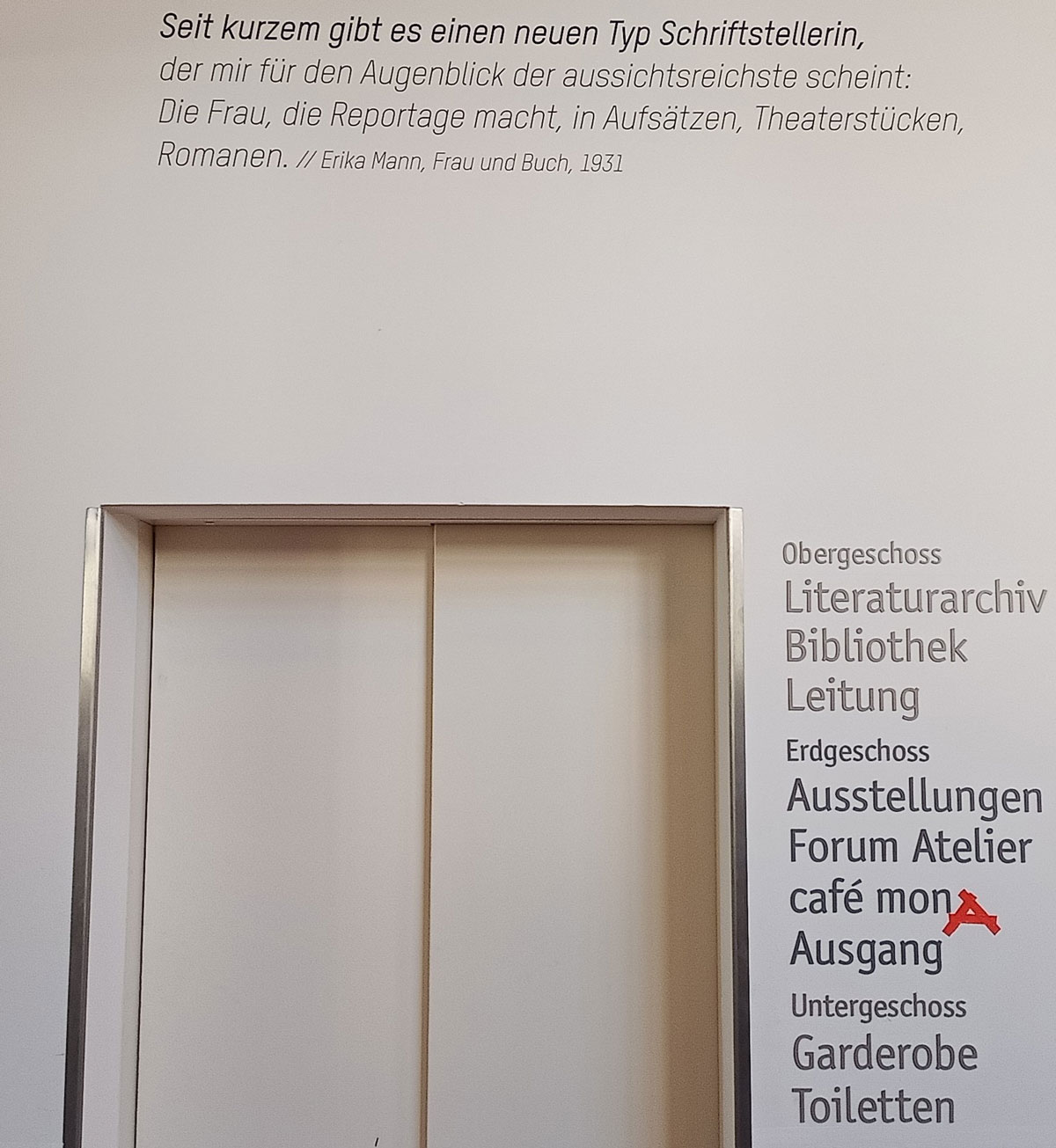

Seit kurzem gibt es einen neuen Typ Schriftstellerin, der mir für den Augenblick der aussichtsreichste scheint: Die Frau, die Reportage macht, in Aufsätzen, Theaterstücken, Romanen.

Erika Mann, Frau und Buch, 1931

Wie oft habe ich die Dauerausstellung in der Monacensia in den vergangenen Jahren besucht oder auch rasch durchquert – mal mehr, mal weniger fokussiert – und immer wieder Neues entdeckt: an den Wänden, in den Vitrinen und den Schubladen. Das Zitat von Erika Mann war mir bis jetzt entgangen. Meiner Hamburger Freundin Sigrid Behrens, (Theater-)Autorin und Übersetzerin, fällt es sofort auf – obwohl deutlich oberhalb der Augenhöhe an der Wand über dem Fahrstuhl angebracht. «Spannend», sagt sie: «die Autorin, die sich nicht auf ein Genre festlegt, die sich als Frau der Sprache begreift, des Schreibens, und sich nicht darauf beschränken kann und will, nur eine Form zu bedienen. Auf die Gefahr hin, nicht gesehen zu werden – oder gesagt zu bekommen, sie mache alles und nichts.»

Aus was für einem Text das wohl stamme, fragt Sigrid und lenkt meinen Blick auf den Titel «Frau und Buch». Für mich ist es eine Bestätigung, Ausstellungen nur noch mit Freundinnen zu besuchen: Im Austausch über das von uns beiden individuell Wahrgenommene treten neue Bezüge auf, stellen sich andere Fragen.

Erika Manns «Frau und Buch» im Literaturarchiv der Monacensia

Zu Hause durchsuche ich auf Monacensia-Digital den Nachlass von Erika Mann. Bei «Frau und Buch» handelt es sich um einen Artikel unter der Überschrift «Frauen-Zeitung». Er ist 1931 in den «Wiener Neuesten Nachrichten» erschienen und findet sich in «Schmonzetten. Sammlung von Zeitungsbeiträgen».1

Vor bald hundert Jahren beschäftigte sich Erika Mann darin mit dem damals schon jahrhundertealten Klischee: Die Frau kann Bücher lesen respektive vorlesen – bevorzugt den eigenen Kindern. Im Unterschied zum Mann, der «unbarmherzigen Geschäften» nachgeht, aber keine eigenen schreiben. Und weiter:

Wenn sie ein wenig klüger ist und Verstand für die Sprachen hat, dann kann sie selber Bücher übersetzen. Sie tut es oft besser als die Männer – kraft ihrer Schwäche, ihres Anlehnungsbedürfnisses und -vermögens.

Franziska zu Reventlow als Übersetzerin

Beim Stichwort Übersetzen kommt mir Franziska zu Reventlow (1871–1918) in den Sinn. Dass sie rund 50 Bücher aus dem Französischen und Englischen ins Deutsche übertragen hat, vornehmlich für den Albert Langen Verlag, hatte mich in der Monacensia-Ausstellung Frei leben! Die Frauen der Boheme 1890–1920 verblüfft. Tatsächlich bot der Literaturbetrieb den Frauen der Münchner Bohème einige der raren Möglichkeiten, regelmäßig eigenes Geld zu verdienen – wobei Reventlow höchst widerwillig übersetzte:

Übersetzung unter Ach und Weh fertig. Gott ist das greulich. Könnte ich leben ohne zu arbeiten – ich wäre das glücklichste Wesen unter der Sonne.2

Was aber ist mit «kraft ihrer Schwäche, ihres Anlehnungsbedürfnisses und -vermögens» gemeint? Die Zuschreibungen sind hier erstaunlicherweise positiv konnotiert – im Sinne von Uneitelkeit. Übersetzende Männer, speziell die, die selbst schreiben, würden oft in «Eigenwilligkeit» verfallen und den eigenen Stil durchsetzen, der «dem Original nicht ähnlich ist», so Erika Mann. An Reventlow hat sie wohl nicht gedacht. Deren Übersetzungspraxis war höchst eigenwillig, wie sie 1901 in einem Brief an Ludwig Klages bekundet:

Sie müssen nämlich wissen, dass ich die Romane sehr willkürlich behandle, kürze, wo mir etwas zu lang scheint …3

Mit ebendieser selbstbewussten Haltung erfüllt Reventlow wiederum, was Erika Mann im Weiteren als unerlässlich für die – selbstredend deutlich geringeren – Erfolgschancen einer schreibenden Frau definiert:

Aber sie muß sehr stark und sehr konsequent sein, diese Persönlichkeit, wenn sie auf dem Papier sich durchsetzen will.

Als ich meinen Fund per Mail mit Sigrid teile, lenkt sie in ihrer Antwort meine Aufmerksamkeit wieder auf ein anderes Detail. Das Zitat aus der Ausstellung gewinne durch die darauffolgenden Sätze von Erika Mann über die schreibende Frau an Stärke:

Sie bekennt nicht, sie schreibt sich nicht die Seele aus dem Leib, ihr eigenes Schicksal steht still beiseite, die Frau berichtet, anstatt zu beichten. Sie kennt die Welt, sie weiß Bescheid, sie hat Humor und Klugheit, und sie hat die Kraft, sich auszuschalten. Fast ist es, als übersetzte sie: das Leben in der Literatur, in keine ungemein hohe Literatur, aber doch in brauchbare, anständige, oftmals liebenswerte.

Was sie als Autorin im 21. Jahrhundert daran anspreche, frage ich. Sie habe sich vor allem in der «berichtenden statt zu beichtenden Frau», wiedererkannt, antwortet Sigrid:

Berichten als: die Welt in ihren Verwerfungen, auch in ihrer Schönheit, wiedergeben; beichten als selbstbezogene Nabelschau jener, die ‹ihr eigenes Schicksal› partout über alles stellen. Ob ich zu denen gehöre, die neben Weltwissen, Humor und Klugheit auch ‹die Kraft [haben], sich auszuschalten›, bezweifle ich. Vermutlich will ich es gar nicht, was wäre damit gewonnen? Wozu den Standpunkt, von dem aus berichtet wird, leugnen? Aber die von mir wahrgenommene Welt so zu verdichten und wiederzugeben, dass ein Kondensat entsteht, das mir entspringt, bei dem es aber weniger um mich als (Privat-)Person geht als um das, was ich zu beschreiben versuche; sie zu übersetzen, in meine Sprache, das will ich auch. Wobei ich, anders als Erika Mann, durchaus mehr als brauchbare, anständige, liebenswerte Literatur schaffen möchte. Ich will die hohe, die ungemeine, die außergewöhnliche. Mal mehr, mal weniger, bis heute.

Der neue Typ Schriftstellerinnen im 21. Jahrhundert

Mit ihrer Reflexion übers eigene Schreiben ist Sigrid Behrens in bester Gesellschaft: Für heutige Autorinnen scheint es essenzieller Bestandteil ihrer schriftstellerischen Praxis, die Umstände mitzubedenken. Was nicht zuletzt daran liegt, dass sie mit ähnlichen Zuschreibungen konfrontiert sind wie vor hundert Jahren. In dem 2020 erschienenen Band «Zimmer mit Aussicht» analysieren 24 internationale Autorinnen die Bedingungen für ihr Schreiben. Im Vorwort betont die Herausgeberin Ilka Piepgras, dass sich diese nach wie vor eklatant von denen von Männern unterscheiden:

Denn die Ursache wurzelt tiefer, sie liegt in der unterschiedlichen Erwartungshaltung an die Geschlechter und geht der Veröffentlichung eines Kunstwerks lange voraus: Männer produzieren universal gültige Meisterwerke, Frauen stehen für Selbstbeschau, um nur ein paar der Vorurteile zu nennen, die die öffentliche Wahrnehmung prägen.4

Anschreiben gegen Zuschreibungen

Wie schwer es ist, all dies abzustreifen, betont Antonia Baum in ihrem Beitrag «Das Problem ist das Problem». Früher versuchte die Autorin und «Zeit»-Kolumnistin, dem abwertenden Begriff «weibliches Schreiben» entgegenzutreten, indem sie sich als Schriftsteller bezeichnete, also das generische Maskulinum verwendete. Bis sie erkannte, «dass nicht das ‹weibliche Schreiben› eine Beleidigung ist, sondern die Bedingungen, unter denen man in dieser Gesellschaft eine Frau ist».5 Wie tief sich diese eingeschrieben haben, spürte sie auch beim Verfassen ihres Textes:

Wie immer, wenn ich etwas schreibe, habe ich daran gezweifelt, ob ich dazu in der Lage bin (frauenspezifisches Stereotyp 1), und mich gefragt, ob meine Lebensumstände (kleines Kind, keine Zeit) und die Totalüberforderung, die sie bedingen (frauenspezifisches Stereotyp 2), es nicht eigentlich verbieten, eine intellektuell derart anspruchsvolle Tätigkeit wie das Schreiben auszuüben (frauenspezifisches Stereotyp 3).6

Die Autorin, Kolumnistin, Filmemacherin und bildende Künstlerin Jovana Reisinger war in der Ausstellung «Frei leben!» den Frauen der Bohème als zeitgenössische Stimmen zur Seite gestellt. In ihrem Blog-Beitrag «Das Patriarchat muss brennen» fürs Online-Magazin mon_boheme beschäftigt auch sie sich mit den bis heute existierenden Zuschreibungen:

Unter dem Abwertungsbegriff Frauenliteratur vereint sich in dieser Rezeptionslogik seit Jahrzehnten also alles, was zu sentimental, zu rührselig, zu alltäglich und vor allem: nicht männlich genug ist. Ein Sammelbecken der Trivialität. Nicht bedeutsam genug, besprochen zu werden. Oder: nicht bedeutsam genug, um viel und ausführlich besprochen zu werden. Ablehnung, Verachtung, Verweigerung des weiblichen Schreibens als Methode.

Wobei Reisinger zumindest einen langsamen Wandel wahrnimmt, auch weil das «Trendthema Feminismus» der Buchbranche einen Boom beschert habe. Erika Mann widmete ihren Aufsatz «Frau und Buch» übrigens einem träumend in den Himmel blickenden Mann, den sie beinahe mit dem Auto umgefahren hätte. Woraufhin er zu ihr sagte: «Weibervolk, verdammtes, schert euch in die Küche.»

Für alle, die es nicht ahnten: Der alte, weiße Mann ist kein neuer Typ, es gibt ihn nur nach wie vor. Dass auch er träumt, steht außer Frage, nur nicht unbedingt von schreibenden Frauen.

Sigrid Behrens

Lesetipps:

- Thomas Mann – Auf dem Zauberberg in Lübeck – Tina Rausch (25.11.2024)

- Schreibheimaten und Geheimfächer – «Von der Bohème zum Exil» und ins digitale Zeitalter» – Tina Rausch (26.2.2025)

- Die Reihe #LiterarischeErkundungen im Literaturportal Bayern

- Vgl. Familie Mann / Frau und Buch. (monacensia-digital.de) ↩︎

- F. Gräfin zu Reventlow: «Wir sehen uns ins Auge, das Leben und ich. Tagebücher 1895–1910». Hg. von Irene Weiser und Jürgen Gutsch. Karl Stutz, 2007, S. 501. ↩︎

- Franziska zu Reventlow, Sämtliche Werke in fünf Bänden, Bd. 4 (Briefe). Igel-Verlag, 2004, S. 463. Zitiert nach www.uelex.de/uebersetzer/reventlow-franziska-zu ↩︎

- Ilka Piepgras: «Wie es begann», in: Schreibtisch mit Aussicht. Hg. von ders, Kein & Aber, 2020, S. 7–14, hier: S. 12. ↩︎

- Antonia Baum: «Das Problem ist das Problem», in: Schreibtisch mit Aussicht. Hg. von Ilka Piepgras, Kein & Aber, 2020, S. 76–92, hier: S. 92. ↩︎

- Ebd. ↩︎