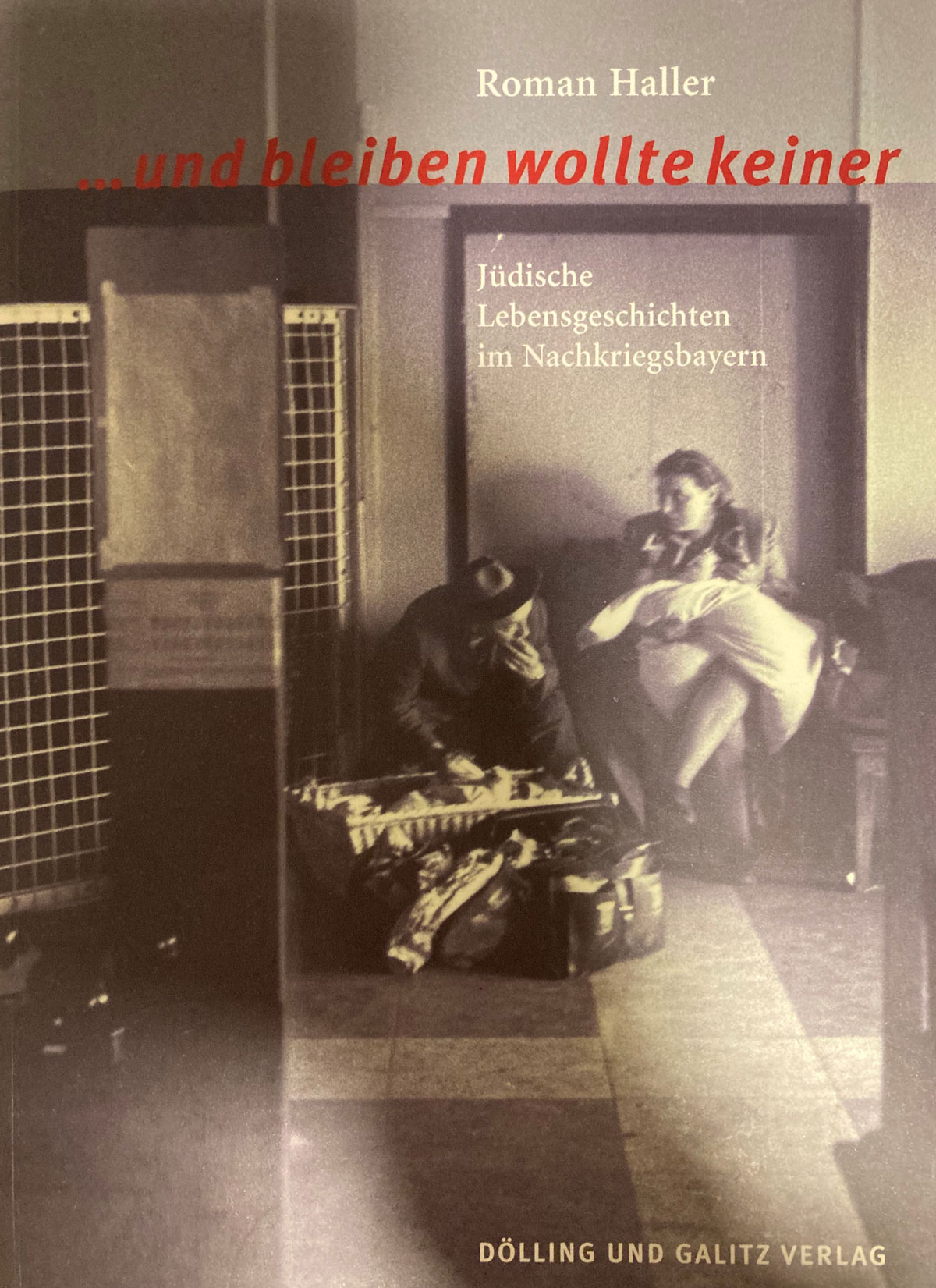

Der Patentanwalt Paul T. kam 1945 als Sohn polnisch-österreichischer Holocaust-Überlebender auf die Welt. 1951 emigrierten seinen Eltern mit ihm nach München. Im Gegensatz zu vielen Juden und Jüdinnen seiner Generation sieht er Bayern als seine Heimat und konnte sich nie vorstellen, wieder von hier wegzugehen. Im Gespräch mit der Historikerin Lilly Maier erzählt Paul T. von seiner Jugend in Giesing und Bogenhausen, der berüchtigten Möhlstraße und doppelten Geburtstagspartys. – Ein Beitrag zur Dauerausstellung «Maria Theresia 23».

Jüdisches Leben im Nachkriegsmünchen – Ein Interview mit dem Zeitzeugen Paul T.

Beginnen wir ganz am Anfang. Wo sind Sie geboren?

Ich bin kurz nach dem Krieg in Lodz geboren, in Polen. Meine Eltern waren nicht im Ghetto, weil sie ahnten, dass das böse ausgeht. Sie haben sich während des Krieges versteckt. Mein Vater arbeitete bei Julius Meinl in Warschau. Und meine Mutter hat sich die Haare blond gefärbt. Sie war immer ziemlich frech und hat keine Angst gehabt. Da kommt man besser durch.

Was war die Geschichte Ihrer Eltern?

Mein Vater kam aus Wien. Er ging als junger Mann mit seinen Eltern nach Polen. Und hat dann in Lemberg meine Mutter kennengelernt, die aus der Nähe von Krakau kam.

Der Krieg war im Mai 1945 zu Ende. Ich wurde im November geboren und wuchs bei meinen Eltern in Lodz auf. Mein Vater war dort Chefredakteur der zionistischen Zeitschrift Opinia. Opinia heißt auf Deutsch „Meinung“.

Wie lange haben Sie in Polen gelebt?

Von 1945 bis 1951. Dann fragte die polnische Regierung meine Eltern, ob sie eigentlich mitgekriegt hätten, dass Polen keine zionistische Republik ist, sondern eine kommunistische. Man möge doch sofort auf den Kurs schwenken. Meine Eltern wollten natürlich nicht. Wir mussten in kürzester Zeit auswandern, konnten aber alles mitnehmen.

Ausgewandert wohin?

Mein Vater ging nach Israel, nahm die israelische Staatsbürgerschaft an an und wurde in der liberalen Partei die rechte Hand beim späteren Minister Moshe Kol. Er hätte dort eine politische Karriere machen können, wenn meine Mutter nicht in München sehr viele Freunde von früher gehabt hätte. Meine Mutter sagte nie offen etwas gegen die Israelpläne meines Vaters, aber sie wurde sehr krank. Und ich hatte immer den Eindruck, dass sie dadurch das Vorhaben zu verhindern suchte. Sie hat behauptet, sie vertrage das Klima in Israel nicht.

Sind Sie selbst überhaupt nach Israel?

Nein. Ich bin mit der Mutter nach München. Mein Vater hat es irgendwann eingesehen und kam nach. Wir wurden dann Österreicher, weil mein Vater ja Wiener war. Er musste seinen israelischen Pass abgeben, was ihn furchtbar ärgerte. Ich war davor staatenlos, ein „Heimatloser Ausländer“. Dann eben Österreicher, und später, als Patentanwalt, wurde ich Deutscher, weil das für den Beruf praktischer war.

Also 1951 sind Sie nach München.

Ja, zwischen ‘50 und ‘51. Wir haben in einer Pension in der Pilgersheimer Straße gewohnt, in Giesing.

Giesing? Die meisten Jüdinnen und Juden zu der Zeit lebten ja eher in Bogenhausen.

Da war eine Pension in Giesing, die Pension „Ena“. Da wohnten in jedem Zimmer irgendwelche Immigranten, Auswanderer, Einwanderer, auch jüdische. Alles, was heimatlos war, sozusagen. Der Besitzer dieser Pension „Ena“ war Herr Schröder; er war sehr judenfreundlich und ausländerfreundlich. Das ist später auch die Familie gewesen, die den Alten Israelitischen Friedhof verwaltet hat. In der Pension waren wir ungefähr bis 1958.

Fast zehn Jahre also. Aber das hat doch eher etwas Temporäres, eine Pension.

Das stimmt. Ich wollte abends nicht alleine bleiben, habe Angst gehabt. Wenn meine Eltern ausgegangen sind, bin ich immer zu irgendwem ins Zimmer gegangen (lacht). Einmal war ich beim Kunstmaler, einmal bei der Frau Soundso.

Wovon haben Ihre Eltern in München gelebt?

Mein Vater hat seinen Doktor in Jura nachgeholt an der Ukrainischen Freien Universität in München. Seine Doktorarbeit schrieb er über die Nürnberger Prozesse. Meine Mutter hatte schon vor dem Krieg als Anwaltsgehilfin gearbeitet und konnte so meinem Vater gut zur Hand gehen.

Konnten Sie damals schon Deutsch?

Ich hab kein Wort Deutsch gesprochen, nur Polnisch. Wir haben auch nie Jiddisch gesprochen. Mein Onkel, der auch mit uns gewohnt hat, hat Jiddisch gesprochen; wir nur Polnisch. Meine Mutter hat sich ihr ganzes Leben geweigert, mit mir Deutsch zu sprechen.

Konnte Ihre Mutter Deutsch?

Ja, aber nicht sehr gut. Ausreichend. Meine Mutter sprach nicht deshalb nicht Deutsch, weil sie auf die Deutschen irgendwie sauer war, sondern weil sie sagte: „Das ist für mich nicht familiär, mit meinem Sohn in einer Sprache zu sprachen, die ich gar nicht gut kann.“

Zur Schule gingen Sie dann in Giesing?

Am Giesinger Berg oben. Mein Vater war sehr ehrgeizig, hatte mir Lesen und Schreiben auf Polnisch beigebracht. Also bin ich direkt in die zweite Klasse gekommen. Ich weiß aber bis heute nicht, wie ich Deutsch gelernt hab. Eigentlich habe ich nur Bayrisch gelernt.

Wie lief das?

Deutsch lernte ich sozusagen durch Learning by Doing. Meine Mitschüler haben mir vor dem Standl bei der Schule gesagt: „Hier hast du ein Zehnerl. Kauf dir ein Ibidum.“ Da geh ich hin und sag: „Um ein Zehnerl ein Ibidum, bitte.“ Da sagt der: „Da haben’s dich aber pflanzt. Das heißt: ‚Ich bin dumm.‘“ (lacht)

Das ist aber gemein.

Ich hab auch immer diese Tarzan-Comic-Hefte gekauft. Da sag ich zur Verkäuferin: „Den Tarjan, bitte.“ Sagt sie: „Was möchst?“ Sag ich: „Tarjan.“ Dann sagt sie: „Du Depp, du blöder. Des hoaßt Tarzan.“ Also das waren so kleine Episoden. Aber dann konnte ich eigentlich ganz gut Deutsch. Bayrisch-Deutsch.

Was machten Sie außerhalb der Schule?

Wir sind halt in der Gegend rum. Untergiesing gegen Obergiesing, so Bandenkämpfe.

Und wie war das als junger Jude in Giesing? Außer den Bandenkämpfen…

In der Klasse war ich der einzige jüdische Schüler. Meine Eltern waren nicht religiös. Aber in der Schule haben die versucht, mich ein bisschen zu bekehren zur richtigen Religion, nämlich zur katholischen. Jahre später hab ich einen Ausweis wiedergefunden, ich wurde damals wohl Mitglied der Blauen Armee Mariens, also der Heiligen Mutter Gottes.

Ihre Eltern waren nicht religiös, aber hatten Sie eine Bar-Mizwa?

Ja. Die wollte mein Vater dann schon. Da musste ich auch Hebräisch lernen, die Buchstaben und so. Das war noch in der Synagoge in der Reichenbachstraße.

Wie lief es für Ihre Familie zu der Zeit?

Mein Vater hatte großen Erfolg. Er hat sich nur um Wiedergutmachung nach dem damals neuen Bundesentschädigungsgesetz (das Adenauer mit Ben-Gurion ausgehandelt hat) gekümmert – aus schlechtem Gewissen, dass er in Deutschland lebt und nicht in Israel. Deswegen auch das Temporäre, diese vielen Jahre in der Pension. Irgendwann ging es einfach nicht mehr, weil die Akten überquollen. Dann zogen wir in eine riesige Wohnung in der Possartstraße in Bogenhausen, mit sechs Zimmern. Dort bin ich ins Luitpold-Gymnasium bis zum Abitur.

Wie war Ihr Freundeskreis damals?

In der Volksschule sehr gemischt. Meistens hatte ich da deutsche Freunde, dazu ein paar jüdische, die Kinder von Freunden meiner Eltern. Also es war so geteilt, fifty-fifty. Ab dem Gymnasium bin ich in den jüdischen Jugendclub gegangen in der Möhlstraße 14. Der „Club“ wie wir ihn nannten hieß offiziell Maon Hanoar, Heim der Jüdischen Jugend. Da hat man sich verabredet. Zuerst ging man ins Maon Hanoar und dann ins Café Europa in der Leopoldstraße.

Hatten Sie dann nur noch jüdische Freunde?

Nein, auch im Gymnasium hatte ich jüdische und nichtjüdische Freunde. Zuerst wollte ich alles zusammen machen. Zum Geburtstag habe ich alle eingeladen. Aber irgendwie lief das nicht so. Die Deutschen klüngelten zusammen. Und auch die meine jüdischen Freunde blieben lieber in ihrer Gruppe. Irgendwann hab ich eingeführt, dass ich zweimal Geburtstag feiere. Einmal lade ich die ein und einmal die anderen.

Sie standen also ein bisschen zwischen den Stühlen?

Kann man schon sagen, ja. Also nicht unangenehm zwischen den Stühlen, aber ich habe beides mitgenommen.

Der Club Maon Hanoar befand sich in der Möhlstraße, dem Zentrum des sehr lebendigen jüdischen Lebens in der Nachkriegszeit. Wann kamen Sie das erste Mal dorthin?

Als ich im Gymnasium war. Wir wohnten in der Possartstraße, die Möhlstraße war ganz in der Nähe. Also muss das so um ‘54 gewesen sein.

Was fällt Ihnen zur Möhlstraße als Erstes ein?

Meine Eltern haben zwar nicht Jiddisch gesprochen, aber der ganze Freundeskreis schon – und da hieß es nicht „Möhlstraße“, sondern „Mjelowa“ oder „Mielowa“. „Mjelowa“ als Mischung aus Polnisch und Jiddisch. Also man geht „auf die Mjelowa“.

Gab es Mitte der 1950er den berühmten jüdischen Schwarzmarkt noch?

Ja, gab es. Meine Eltern kannten viele Leute dort. Einmal wollten wir irgendwas kaufen, und irgendwann gab’s einen Riesenkrach, plötzlich war alles abgesperrt. Also diese Situation hab ich wie eine Filmszene im Kopf. Es hat geregnet. Da sperrten Polizisten Arm in Arm untergehakt mit Ledermänteln und mit so Helmen, wie die Gestapo, den Zugang zur Ismaninger Straße ab. In der Möhlstraße waren sie auch. So dunkelgrüne Mäntel. Und die sind dann rumgegangen.

Und dann?

Und die Szene weiß ich auch noch: In den Rinnsteinen sind Dollarnoten vorbeigeflossen, weil’s ziemlich stark geregnet hat. Ich hab welche aufgehoben; meine Eltern haben gesagt: „Hör doch auf!“. Wie wir rausgekommen sind, weiß ich nicht mehr. Es war erschreckend. Umso erschreckender für ein Kind.

Sind Sie mit Ihren Freunden auch auf den Schwarzmarkt gegangen?

Nein, nein. Wir waren in unserem Club. Und im Café Europa oder im Big Apple. Auch im PN waren tolle Bands, die Kinks zum Beispiel. Dazwischen war das Picknick. Da hat man dann die Mädchen zu Würstchen eingeladen.

Würstchen? Das heißt, Sie aßen nicht koscher?

Nein, nein. Nur, wenn ich musste. Wenn man bei Festen eingeladen war und so. Ab und zu ging ich tatsächlich mit meinem Onkel in die Synagoge. Also es gab Anzeichen, dass ich fromm werden könnte.

Und wurden Sie religiös?

Ich ging ganz gerne zur Synagoge in die Reichenbachstraße, aber drinnen war ich fast nie, hab nie gebetet. Im Innenhof hat man sich halt mit Freunden getroffen und geratscht und über andere geredet …

Gab es für Sie und Ihre Eltern je den bewussten Entschluss, in München zu bleiben?

Nein, gab es nicht. Wir haben noch lange aus Koffern gelebt. Mein Vater hat immer wieder gesagt: „Ja, geh doch nach Israel studieren.“ Der hätte gerne an mir verwirklicht, was er selbst nicht machen konnte. Das habe ich ihm einmal gesagt, mit 18 vielleicht: „Du kannst nicht von mir verlangen, dass ich für dich lebe. Ich muss das machen, was ich für richtig halte.“ Inzwischen war ich ja in München heimisch geworden, es war meine Heimat.

Sie sind München also immer treu geblieben.

Ich wollte nie nach Israel auswandern. Ich habe mich so wohlgefühlt in der Schule, im Gegensatz zu vielen anderen jüdischen Kindern damals. Ich liebte die Schule, weil ich dort einfach meine Freunde mochte.

Sie blieben nicht nur München, sondern Bogenhausen bis heute treu.

Meine Eltern haben bis zum Tode hier gewohnt. Und auch ich bin immer in Bogenhausen geblieben, auch später mit meiner Frau. Immer Bogenhausen. Irgendwie kannte man da die Leute. Sehr viele jüdische Leute haben in Bogenhausen gelebt.

Ist Ihre Frau auch jüdisch?

Ja, sie ist in München geboren. Meine Schwiegereltern kamen beide aus Polen. Sie meinten damals, ich sei ein anständiger, junger Mann und solle ihrer Tochter Chemienachhilfe geben. Das war, unter uns gesagt, auf die Chemie bezogen ein hoffnungsloser Fall. Erst in den Sechzigerjahren habe ich sie so richtig kennengelernt. In Israel, in einem Kibbuz. Und dann haben wir 1969 geheiratet.

Waren Sie später noch oft in Israel?

Ich bin sehr gerne nach Israel gefahren, und es war auch keine Regierung so wie heute, sondern es waren die Sozialisten. Meine Schwiegereltern hatten ein wunderschönes Haus in Herzliya. Da haben wir später oft mit den Kindern den Sommer verbracht.

Haben Sie ihre Kinder jüdisch erzogen?

Ja, jüdisch schon. Sie hatten auch Religionsunterricht. Ich bin aber mit ihnen nie in die Synagoge gegangen – oder nur, wenn sie wollten. Mein Enkelkind in New York ging in eine jüdische Schule und spricht auch Hebräisch. Also das hat eine Generation übersprungen.

Wie ist es heute? Denken Sie noch manchmal zurück, wie das damals alles war?

Ich denke oft zurück, weil meine Kanzlei zufällig auch Ecke Möhlstraße war. Ja, klar denke ich zurück an die Zeit. Vor allem an meine Eltern, weil wir ein sehr, sehr gutes Verhältnis hatten. Und die Geschichte der Möhlstraße ist doch eine interessante. War auch jetzt im Jüdischen Museum München mal eine Ausstellung und jetzt ist auch in der Monacensia aktuell eine ähnliche Ausstellung.

Viele der Jüdinnen und Juden aus Ihrer Generation fühlen sich bis heute etwas fremd hier. Selbst die in München so vernetzte Rachel Salamander spricht in einer Dokumentation, in der Sie beide vorkommen, immer von „den Deutschen“ als anderen. Was bedeutet für Sie Heimat?

Eigentlich kann ich jetzt nicht sagen, Deutschland ist meine Heimat, weil ich ganz Deutschland nicht so gut kenne. Aber München kenne ich sehr, sehr gut. In Giesing bin ich aufgewachsen, in Bogenhausen groß geworden. Also würde ich sagen, meine Heimat ist München. Und wenn ich es noch größer will, dann halt Bayern. Und sonst Europa.

MON_Mag-Artikel zur Möhlstraße – eine Auswahl:

- Felicitas Friedrich: „Schejres Haplejte. Jiddisch schreiben nach der Befreiung“ (18.12.2024) – Monacensia-Dossier

- Lilly Maier: „Die Möhlstraße – Zentrum jüdischen Lebens im Nachkriegsmünchen“ (24.10.2024)

- Karin Pohl: „Marga und Alex Hochhäuser: Jüdische Displaced Persons in der Möhlstraße“ (23.10.2024)

- Ronen Steinke: „Antisemitismus – Wie ein Leserbrief voller Judenhass in die SZ kam“ (19.10.2024)

Artikel zur Dauerausstellung „Maria Theresia 23“ im MON_Mag unter #MON_Villa.

2 Antworten