Was verrät eine schlichte Haarnadel über das Frauenbild ihrer Zeit? Lena Christs Haarnadel wird für Volha Hapeyeva in den Literarischen Erkundungen* zum Ausgangspunkt einer Spurensuche über Schönheit, Kontrolle und Haarmode – von den Zwängen ihrer Epoche bis zur «Neuen Frau» und in die Gegenwart.

Lena Christs Haarnadel – über Frauenbilder, Haarmode und Selbstbestimmung

Das Patriarchat hat immer etwas mit Frauen zu tun: was sie sagen, was sie denken, wie sie sich kleiden und sogar, was sie mit ihren Haaren machen. Das Sprichwort «Lange Haare, kurzer Verstand» wurde hierzulande – ähnlich wie in Belarus – lange Zeit verwendet, um Frauen abzuwerten und ihnen ihre Intelligenz abzusprechen. Solche Redewendungen spiegeln alte patriarchale Vorstellungen wider, in denen weibliche Schönheit und Vernunft als Gegensätze galten. Erst im 20. Jahrhundert, im Zuge der Frauenbewegung und neuer Rollenbilder, begann man, diese Sprüche kritisch zu hinterfragen und ihre sexistische Bedeutung offenzulegen.

In der Dauerausstellung «Literarisches München zur Zeit von Thomas Mann» der Monacensia (bis 6. Januar 2026) sind in einer Vitrine zwei Haarspangen zu sehen, die Lena Christ gehörten. Solche Gegenstände bringen uns historische Persönlichkeiten näher: Sie erinnern daran, dass diese nicht lediglich Literaturschaffende waren, sondern Wesen aus Fleisch und Blut. Als ich diese Haarnadel in die Hand nehme, ist es, als ziehe Lena Christs Leben an meinen Augen vorbei, und ich denke daran, wie wichtig die Schönheit auch im Alltäglichen ist.

Für Frauen waren Haare im Laufe der Geschichte nicht einfach nur Haare. Wie für andere Teile ihrer Körper mussten sie sich das Recht erkämpfen, mit ihren Haaren so umzugehen, wie sie es wollen. Früher wurden ihnen die Haare als Strafe abgeschnitten. Wenn aber Frauen selbst beschlossen, sie abzuschneiden, wurde dies als Ungehorsam angesehen.

Archäologische Funde belegen, dass bereits in der Jungsteinzeit Menschen ihr Haar mit einfachen Kämmen, Nadeln und Schmuckstücken aus Knochen, Holz oder Stein zierten. In Japan trugen die männlichen Samurai kunstvolle Kanzashi, die als Haarschmuck und im Notfall als Waffe dienten. Lena Christs Haarnadeln sehen nicht besonders prachtvoll aus, aber die Ornamente mit ihren pflanzlichen Motiven erinnern an den Jugendstil und haben durchaus Charme.

In Lena Christs Werken befinden sich mehrere Stellen über Haare, z. B. in ihrem autobiografischen Roman «Erinnerungen einer Überflüssigen» (1912), in dem sie die sozialen und persönlichen Erfahrungen ihrer Herkunft als uneheliches Kind literarisch reflektiert:

Zuerst bekam ich ebenfalls kurze, städtische Kleider, und dann wurden mir meine schönen, langen Haare abgeschnitten, weil ich Läus’ hätte, wie die Mutter sagte.1

Mein reiches, blondes Haar hatte ich zierlich geflochten und als Krone aufgesteckt; in die Stirn hingen ein paar natürlich aussehende, wirre Löckchen, die ich jedoch jeden Abend mittels einer Haarnadel kunstvoll wickelte.2

Oder im Roman «Die Rumplhanni» (1916), der den Kampf einer Frau um Selbstbestimmung und Unabhängigkeit schildert:

Hier humpelt eine dürre, bucklige Alte mit einem winzigen schneeweißen Haarschwänzlein, durch das eine große Beinnadel gesteckt ist, die wohl gewohnt war, einen schweren Zopf oder ein Gesteck aus Roßhaaren zu halten.3

Auch versucht sie, ihr dichtes schwarzes Haar modisch zu richten, wellt und brennt und steht abends lang vor dem Spiegel, frisiert und probiert, flicht sich Zöpfe und löst sie wieder, macht sich Schnecken und Locken, Scheitel und Tuffen, bis sie endlich eine Haartracht findet, die ihr vorteilhaft genug erscheint, um sich in den Augen des Herrn Ferdinand ins rechte Licht zu setzen.4

In einem Zeitungsartikel mit dem Titel «Allerlei kleine Praktiken» (1905) wurden einige originelle Möglichkeiten vorgeschlagen, Haarnadeln abseits ihrer üblichen Funktion zu verwenden – zum Beispiel als kleines Werkzeug: «Wie man einen Wandteller mit Haarnadel anhängt» oder «Die Haarnadel als Pakethefter» – eine Art improvisierte Büroklammer oder Stecknadel, um vorübergehend einen Umschlag, Papier oder Stoff zu befestigen.

Von den Zwängen zur Freiheit – Haarmode im Wandel der Zeiten

Mit dem Ersten Weltkrieg ändert sich das Leben von Frauen dramatisch, und schon in der Weimarer Republik entstand das Bild der «Neuen Frau» als Symbol eines selbstbestimmten, modernen Lebens: Mit Bubikopf oder «Coupe à la Garçonne», der aus Paris stammenden Kurzhaarfrisur, mit Zigarette und einer Portion Unangepasstheit verkörperte sie den Bruch mit den gesellschaftlichen Konventionen des 19. Jahrhunderts. Der Begriff «Neue Frau» stand für eine Vielzahl neuer Formen weiblicher Identität und Selbstwahrnehmung.

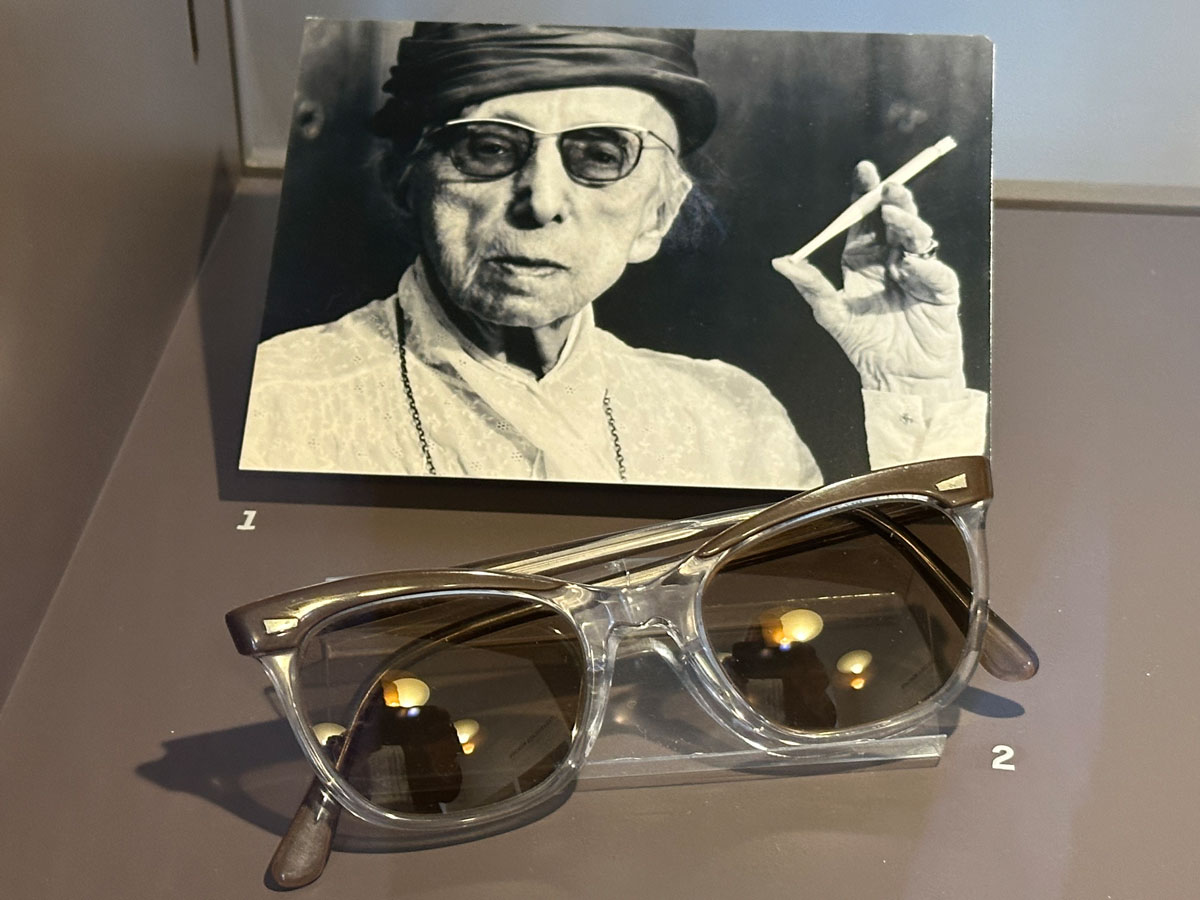

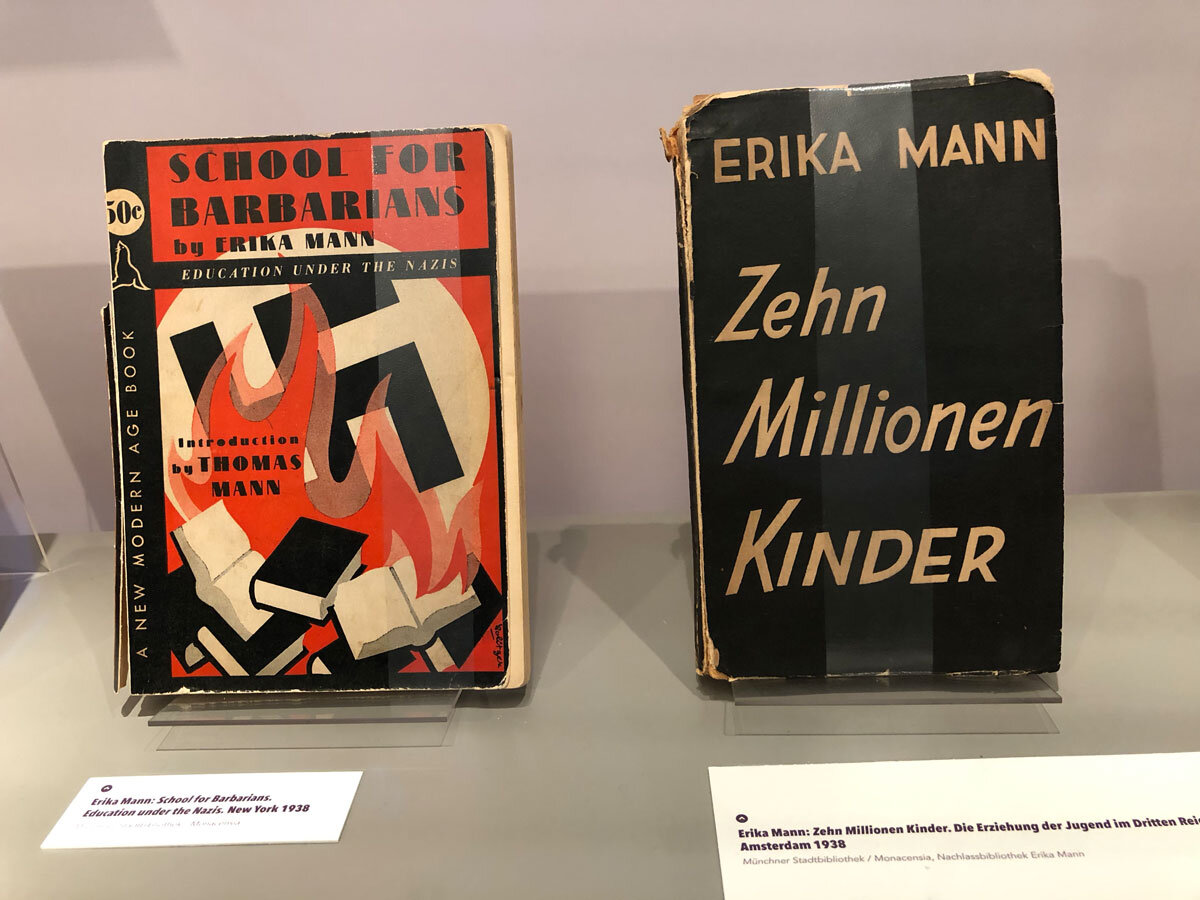

Haben Sie einmal darüber nachgedacht, dass kurze Haare nicht nur praktisch waren, sondern damals auch eine Art soziales Statement und sogar politischer Protest? Es kursierte der Slogan: «Arisch ist der Zopf, jüdisch ist der Bubikopf», durch den die Nationalsozialisten Frisuren politisierten und ein gehorsames Frauenbild, ihr Ideal «deutscher Weiblichkeit», durchsetzten. Erika Mann jedoch war ihr Leben lang für ihren kurzen, sachlichen Haarschnitt bekannt – ein Ausdruck ihrer Unabhängigkeit und modernen Haltung.

Ein weiteres Modeelement für den Kopf erreichte Mitte des 20. Jahrhunderts seinen Höhepunkt: der Damenhut.

Sei es Franziska zu Reventlow, Lena Christ oder Vicki Baum, sie alle trugen Hüte. Die wohl größte Liebhaberin von Hüten war Annette Kolb. Eine Online-Bildersuche mit ihrem Namen zeigt: Auf den meisten Fotos trägt die Schriftstellerin einen Hut – und zwar fast jedes Mal einen anderen.

Selbst in den eigenen vier Wänden legte Annette Kolb den Hut nie ab, solange sich jemand im Raum aufhielt.5

Man hielt dies für eine Marotte oder Exzentrizität. In Wirklichkeit war es für Annette Kolb eine elegante Lösung, ihr schütteres Haar zu verbergen, das möglicherweise der Unterernährung im Internat geschuldet war.

Heutzutage sieht man auf Porträtfotos Autorinnen nur noch selten mit Hut. Hüte sind aus der Mode gekommen. Ich finde das schade, denn dieses Accessoire hat viel Potenzial – insbesondere jetzt, wo man einen Hut nach Belieben tragen kann und nicht aufgrund des eigenen Status oder einer Verpflichtung. Da wir mit unserer Frisur, unserem Haarschnitt oder -zustand nicht jeden Tag gleich zufrieden sind (Stichwort: Bad Hair Day), wäre ein Hut eine hervorragende Möglichkeit, zu verbergen, was uns nicht gefällt.

In den Hutabteilungen von Geschäften probiere ich oft etwas an, entschließe mich aber fast nie zum Kauf. Wie bei den meisten Frauen heute beschränken sich meine Kopfbedeckungen auf die kalte Saison – und sehen dann aus wie gestrickte Socken für den Kopf.

P. S. Gleich am nächsten Tag, nachdem ich diesen Essay beendet hatte, habe ich meinen ersten Fedora-Hut gekauft.

Weiterlesen

- Helga Lüdtke, «Der Bubikopf. Männlicher Blick – weiblicher Eigen-Sinn», Wallstein Verlag, 2021.

- Evelyn Fast, «Das Frauenbild in der Literatur der 1920er Jahre: Die ‹Neue Frau› bei Irmgard Keun, Marieluise Fleißer und Mela Hartwig», Diplomica Verlag, 2015.

*Die Literarischen Erkundungen sind eine Reihe im Literaturportal Bayern, die in Kooperation mit der Monacensia im Hildebrandhaus entsteht. Dieser Beitrag ist ein Supplement zur dritten Staffel der Reihe, gestaltet von Volha Hapeyeva – nach den Staffeln von Katrin Diehl und Fabienne Imlinger.

Der Artikel ist ein Beitrag zum Mon Mag-Dossier «Thomas Mann und das literarische München». Es entwickelt die Fragestellungen der Dauerausstellung «Literarisches München zur Zeit von Thomas Mann» der Monacensia weiter. Die Ausstellung ist noch bis 6. Januar 2026 zu sehen.

Führungen durch unsere Ausstellungen:

Anmeldung jeweils über die MVHS

Das Hildebrandhaus. Geschichte einer Künstler*innen-Villa

(Ausstellung «Maria Theresia 23»):

Sonntags um 14 Uhr: 21.12. /11.1.

Anmeldung über die MVHS

Literarisches München zur Zeit von Thomas Mann

(wird im Januar 2026 abgebaut):

Samstags um 15 Uhr: 27.12.

Sonntags um 14 Uhr: 3.1.26

- Lena Christ, «Erinnerungen einer Überflüssigen. Mathias Bichler. Rumplhanni. Madam Bäurin. Bauern». Mit einem Nachwort von Johann Lachner, Süddeutscher Verlag, 1970, S. 41. ↩︎

- Ebd, S. 174. ↩︎

- Ebd., S. 643. ↩︎

- Ebd. S. 659. ↩︎

- Armin Strohmeyr, «Annette Kolb: Dichterin zwischen den Völkern». München, Deutscher Taschenbuch Verlag, 2002. S. 29. ↩︎

Eine Antwort