Ernst Andreas Rauch war ein gefragter Bildhauer, seine Werke prägen das Münchner Stadtbild bis heute. Doch seine Karriere begann im Nationalsozialismus: Ausstellungen im «Haus der Deutschen Kunst», Aufträge für das Reichsparteitagsgelände in Nürnberg und die Professur an der dortigen Akademie der Bildenden Künste machten ihn zu einem Profiteur des NS-Regimes. Nach 1945 setzte er seine Laufbahn nahezu bruchlos fort – zwischen Anpassung, Anerkennung und künstlerischem Nachruhm. Ein Beitrag zur Ausstellung «Maria Theresia 23».

«… jederzeit rückhaltlos für den nationalsozialistischen Staat» – Der Bildhauer Ernst Andreas Rauch und seine Künstlerkarriere in der NS-Zeit

Eine Recherche von Ellen Bošnjak und Sylvia Schütz

Text: Sylvia Schütz, Kuratorin

Im Hildebrandhaus in der Münchner Maria-Theresia-Straße 23 lebten während der Zeit des Nationalsozialismus zeitgleich Verfolgte und Profiteur*innen des NS-Regimes. Zu den Letzteren gehörte der Münchner Bildhauer Ernst Andreas Rauch (1901–1990). Er mietete im November 1938 das größte der drei Ateliers im Erdgeschoss. Damalige Eigentümerin der Künstlervilla war die aus einer jüdischen Münchner Familie stammende Elisabeth Braun. Im Januar 1942 zog Rauch wieder aus, um eine Stelle als Professor an der «Akademie der Bildenden Künste der Stadt der Reichsparteitage Nürnberg» anzutreten. Auch nach 1945 war er ein viel beschäftigter Künstler, dessen Werke bis heute sichtbar sind.

Wie sah seine künstlerische Karriere aus? Welches Ansehen genoss er in der NS-Zeit? Diesen Fragen sind meine Kollegin Ellen Bošnjak und ich in verschiedenen Archiven nachgegangen.

«Ein Meister des spielerischen Einfalls» – Werke im öffentlichen Raum

In München und Umgebung sind heute auf zahlreichen öffentlichen Plätzen Werke des Bildhauers Ernst Andreas Rauch zu sehen. Viele davon sind ein fester Bestandteil des Stadtbilds. Zu nennen wäre beispielsweise

- der «Radlbrunnen» gegenüber dem historischen Radspielerhaus in der Hackenstraße oder

- der «Blütenkelchbrunnen» im Hof des Landwirtschaftsministeriums in der Ludwigstraße 2.

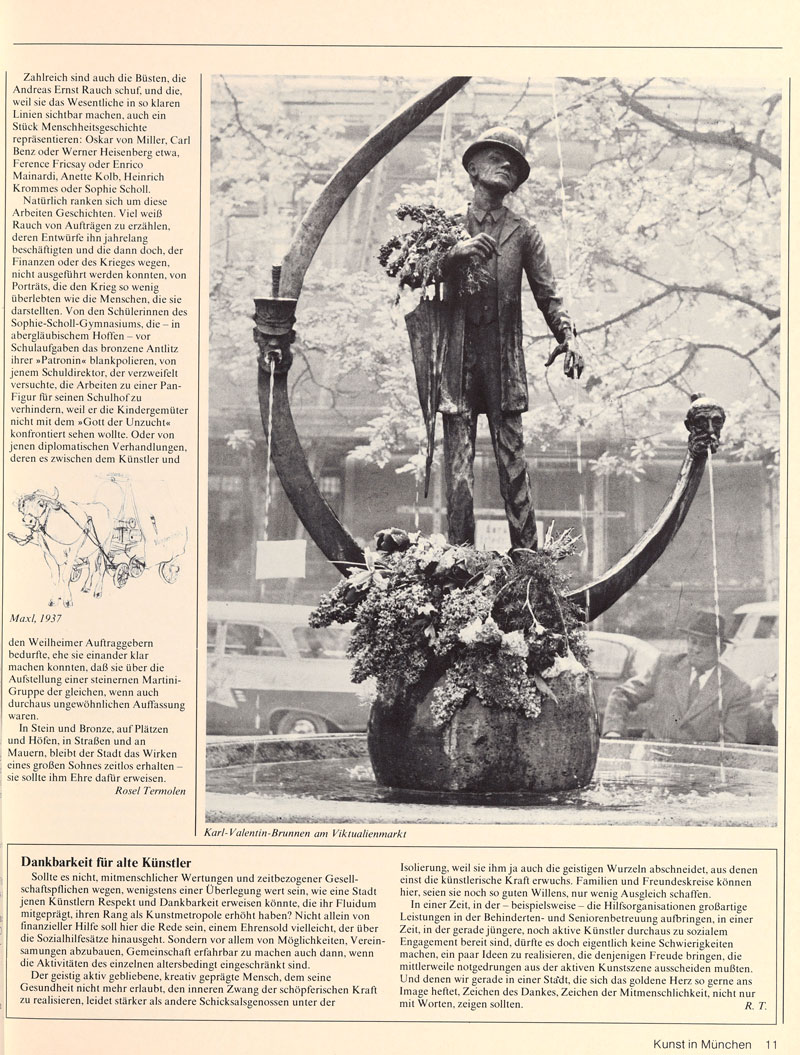

Sein heutzutage mit Abstand populärstes Werk ist der Trinkwasserbrunnen zu Ehren des Volkskünstlers Karl Valentin (1882–1948) auf dem Münchner Viktualienmarkt. Feierlich eingeweiht wurde das Denkmal 1953 in Anwesenheit von Valentins Partnerin Liesl Karlstadt. Dieser Brunnen war einer von vielen öffentlichen Aufträgen, die Ernst Andreas Rauch in der Nachkriegszeit erhielt.

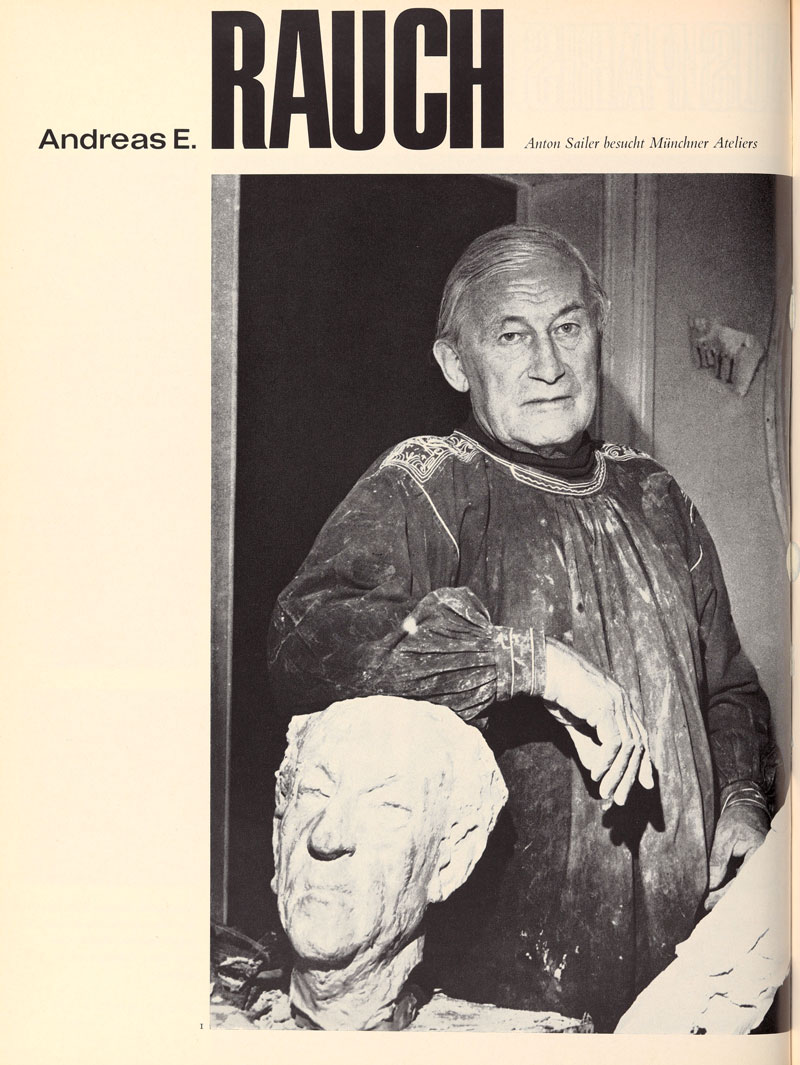

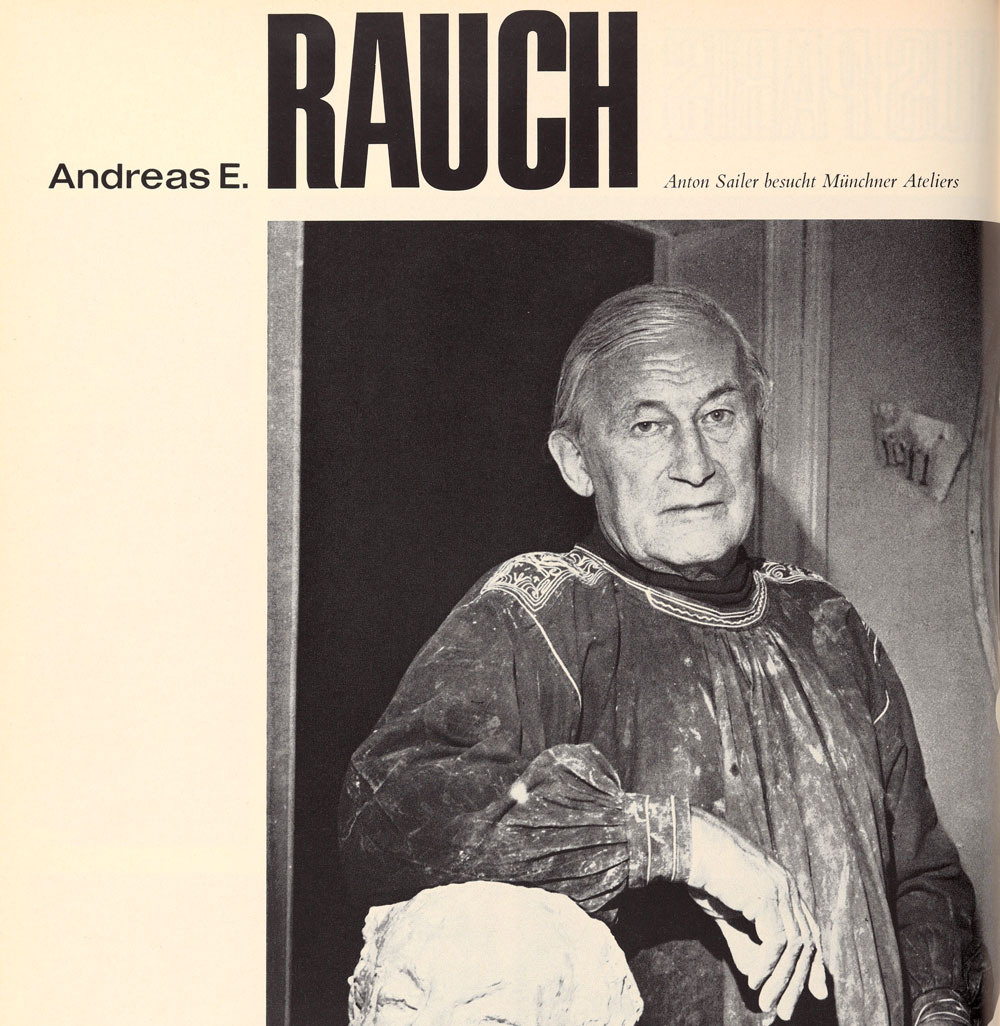

Die hohe Anerkennung, die er genoss, zeigt sich auch in regelmäßigen Zeitungsartikeln zu seinen runden Geburtstagen. Der «Münchner Merkur» bescheinigte ihm 1971 zu seinem 70. Geburtstag hintersinnigen Humor und «Poesie im echten alten Sinn».1 Der Schriftsteller und Journalist Anton Sailer lobte in einem Werkstattbericht die «Phantasie und Grazie» seines Werks:

Er ist ein Meister des spielerischen Einfalls und der sinnenfreudig durchgebildeten Form.2

Diese Wertschätzung teilte auch die Jury der Münchner Förderpreise, die Rauch 1962 den Förderpreis für Bildende Kunst in der Sparte Plastik und Bildhauerei verlieh. In der Mitteilung des Kulturreferats ist folgende Begründung zu lesen:

Der 1901 in Teisendorf/Rupertiwinkel geborene Holz- und Steinbildhauer E.A. Rauch, Schüler von Bernhard Bleeker an der Münchner Akademie, wirkt seit 1927 als freischaffender Künstler, der – vom bayerischen Barock inspiriert – hauptsächlich auf dem Gebiet der dekorativen Plastik eine eigene phantasievolle Formensprache gefunden hat; zahlreiche seiner der jeweiligen Umgebung harmonisch eingefügten Werke stehen in München und im bayerischen Raum. Als Akademielehrer (1941 bis 1945) wurde Professor Rauch vielen jungen Menschen zum künstlerischen Wegbereiter.3

Mieter des großen Ateliers im Hildebrandhaus

Als Ernst Andreas Rauch im November 1938 das große Atelier im Hildebrandhaus an der Maria-Theresia-Straße 23 bezog, stand die Künstlervilla im Besitz der Schriftstellerin Elisabeth Braun (1887–1941), die aus einer jüdischen Münchner Familie stammte. Sie erwarb 1934 das ehemalige Wohn- und Atelierhaus des Bildhauers Adolf von Hildebrand von dessen Erb*innen, die sich aus wirtschaftlichen Gründen von der Villa trennen mussten.

Ende November 1938 verlegte Elisabeth Braun ihren Wohnsitz von Tegernsee nach München und bezog mit ihrer Stiefmutter Rosa Braun eine Sechs-Zimmer-Wohnung im ersten Stock des Hildebrandhauses. Im selben Jahr musste sie der «Verordnung über die Anmeldung des Vermögens von Juden» Folge leisten und ihren gesamten Besitz offenlegen. Damit begann ihre systematische Verfolgung, Beraubung und Entrechtung durch die Verwaltungsbehörden des NS-Regimes.

Ernst Andreas Rauch machte zu dieser Zeit als Künstler Karriere. 1938, im Jahr seines Einzugs in das Hildebrandhaus, war er bereits zum zweiten Mal bei der Großen Deutschen Kunstausstellung vertreten. Seine Kunst traf den damaligen, von der NS-Ästhetik geprägten Zeitgeist. In der Zeitschrift «Münchener Mosaik» berichtete Henri Nannen:

Ein ‹Junger Krieger› von Ernst Andreas Rauch und ein Steinrelief von Professor Karl Lösche, das einen vom Kampf ausruhenden Jüngling zeigt, vertreten das Körperideal eines sport- und kampfgestählten Geschlechts.4

Im Januar 1942 zog Rauch aus seinem Atelier im Hildebrandhaus wieder aus. Der Grund war seine Berufung an die Akademie der Bildenden Künste in Nürnberg, wo er als Vertragslehrer eine freie Professur für Bildhauerei erhielt. Erst zwei Jahre zuvor hatte die Kunstschule unter dem 1939 berufenen Direktor Hermann Gradl (1883–1964), der als «anerkannter Maler des Führers»5 galt, wieder den Akademiestatus erhalten. Ihre nationale Bedeutung wurde durch die Umbenennung in «Akademie der Bildenden Künste der Stadt der Reichsparteitage Nürnberg» unterstrichen.

Wir stellten uns die Frage, wie der Werdegang eines Künstlers aussah, der zu jener Zeit an die Nürnberger Akademie zum Professor berufen wurde.6

Aufstieg im Nationalsozialismus: Netzwerke und erste Erfolge

«Erfindung im Dekorativen» – Beginn einer Karriere

Ernst Andreas Rauch wurde am 11. Januar 1901 in Teisendorf im Berchtesgadener Land als Sohn des Eisenbahnsekretärs a. D. Andreas Rauch und dessen Frau Barbara geboren. Er besuchte die Volksschule in Pasing und anschließend (1913–1919) die Rupprecht-Kreisrealschule in München. Während des Ersten Weltkriegs trat er vom Februar 1917 bis November 1918 der Jugendkompanie 5 des Münchner Jungsturmregiments bei. Am 15. Mai 1919, nur wenige Tage nach der gewaltsamen Niederschlagung der Münchner Räterepublik, meldete er sich als Freiwilliger zum Freikorps Epp, das sich im April desselben Jahres in «Bayerisches Schützenkorps» umbenannt hatte.7 Der bewaffnete Freiwilligenverband war ein Sammelbecken der rechtsradikalen völkischen Bewegung, zu seinen Mitgliedern zählten spätere NS-Führer wie Rudolf Heß und Ernst Röhm.8

Im Wintersemester 1921/22 schrieb sich Ernst Andreas Rauch für ein Studium der Bildhauerei an der Akademie der Bildenden Künste in München ein.9 Nach elf Semestern Studium stellte ihm Professor Bernhard Bleeker im Oktober 1927 ein Zeugnis aus. Darin betont er:

Herr Rauch war einer meiner besten Schüler. Seine vielseitige Begabung und seine Erfindung im Dekorativen geben ihm die Fähigkeit, eine Lehrerstelle an einer Kunstschule auszuüben.10

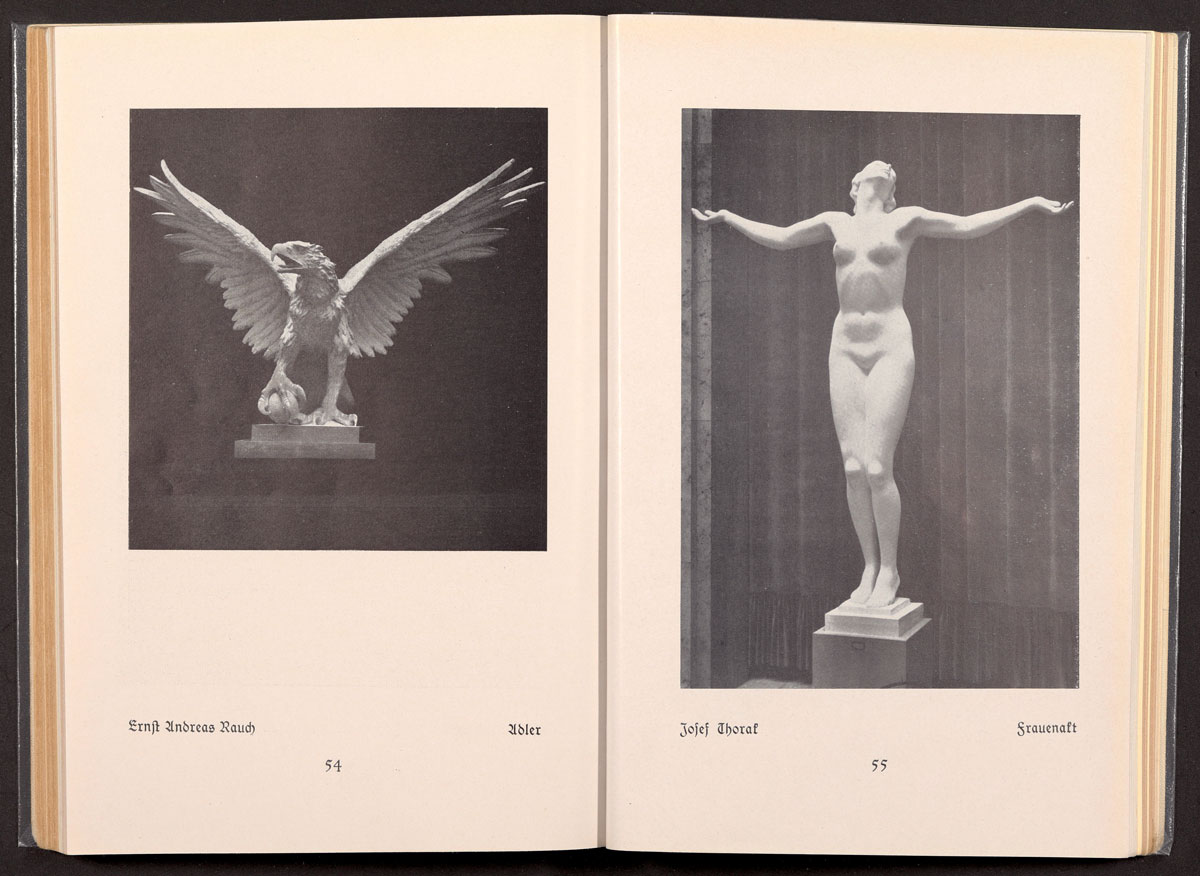

Seither arbeitete Rauch als freischaffender Bildhauer in München. Zu seinen Werken zählten Porträtbüsten und zunehmend der nationalsozialistischen Ästhetik entsprechende Auftragsarbeiten, darunter «Hoheitsadler»

- für einen Ehrensaal in Berlin und

- für das Aufmarschgelände der Stadt Ludwigshafen am Rhein.11

Monumentale Adler mit weit geöffneten Flügeln waren zu dieser Zeit ein beliebtes Motiv mit hohem Symbolgehalt. Internationale öffentliche Anerkennung als Künstler verschaffte ihm zudem ein Stipendium der Villa Massimo in Rom 1935.

Freunde, Förderer und Netzwerke

Ein wichtiger Förderer des Bildhauers Ernst Andreas Rauch war der Architekt German Bestelmeyer (1874–1942), von 1924 bis 1942 Präsident der Akademie der Bildenden Künste in München und Professor an der Technischen Hochschule in München. Bestelmeyer war Mitglied im antisemitischen «Kampfbund für deutsche Kultur» und trat 1933 in die NSDAP ein. 1935 erhielt er seine Ernennung zum Reichskultursenator. In München plante er seit 1928 den Kongresssaal des Deutschen Museums, den Adolf Hitler später als «schönste Halle Deutschlands» bezeichnen sollte.12

Auch für die astronomische Uhr im Hof des Deutschen Museums fertigte German Bestelmeyer den Entwurf. Die Modelle des Tierkreises und der Wochentage entwarf Ernst Andreas Rauch. Den Zuschlag erhielt er 1934 von dem Verwaltungsdirektor des Deutschen Museums Karl Bäßler (1888–1973), einem Schüler Bestelmeyers. Um Rauch den Auftrag zu ermöglichen, bat Bäßler in einem per Eilboten an den Direktor der Deutschen Akademie geschickten Brief um einen Aufschub des Stipendienaufenthalts in der Villa Massimo bis Februar 1935.13 Weitere Aufträge für die Ausgestaltung des Deutschen Museums folgten prompt, darunter die Entwürfe für die Haupteingangstür zur Bibliothek14 sowie Supraporten (Türschmuck) für die Eingangspforten zum Kongresssaal.

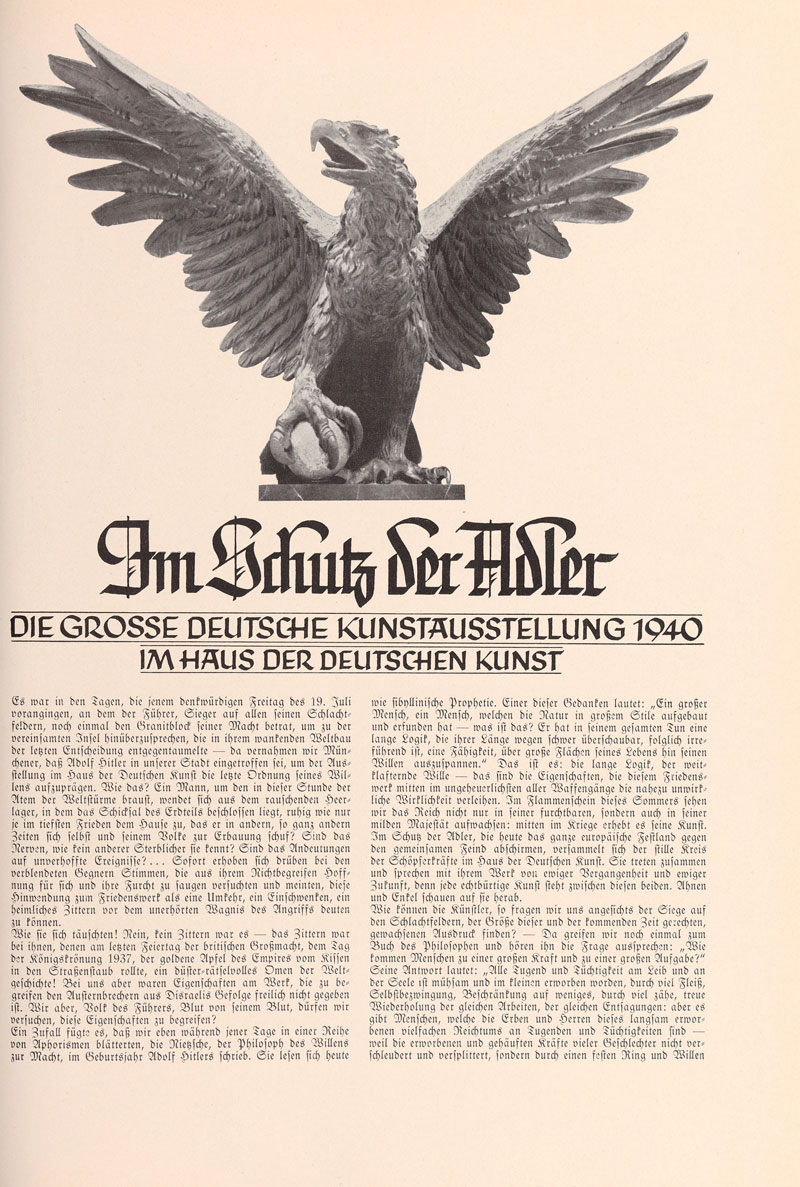

In den Jahren 1937, 1938, 1940, 1941, 1942 und 1944 nahm Ernst Andreas Rauch an der Großen Deutschen Kunstausstellung im «Haus der Deutschen Kunst» in der Münchner Prinzregentenstraße teil. Die Ausstellungen verstanden sich als offizielle Schaubühne für NS-Kunst. Was hier präsentiert wurde, entsprach der Ästhetik nationalsozialistischer Kunstauffassung und sollte stilbildend wirken.15

Eine regelmäßige Teilnahme an den Verkaufsschauen bedeutete für die ausgewählten Künstler*innen einen wichtigen Karrierebaustein. So verdankte der von Hitler hochgeschätzte Landschaftsmaler Hermann Gradl (1883–1964) seinen Aufstieg dem Netzwerk der «Großen Deutschen Kunstausstellung».16 1939 avancierte Gradl zum Direktor der Akademie der Bildenden Künste Nürnberg, ab 1940 «Akademie der Bildenden Künste in der Stadt der Reichsparteitage Nürnberg» genannt.

Nürnberg 1940–1945: Reichparteitagsgelände und Akademie der Bildenden Künste

«Der einzige, der künstlerisch der sehr anspruchsvollen Aufgabe gewachsen ist» – Karriere in Nürnberg

Auch Ernst Andreas Rauchs Karriereweg führte nach Nürnberg. Auf dem von Albert Speer geplanten Reichsparteitagsgelände in Nürnberg begannen 1935 die Bauarbeiten an der von dem Nürnberger Architekten Ludwig Ruff (1878–1934) konzipierten Kongresshalle, einer monumentalen dreigeschossigen, hufeisenförmigen Anlage nach Vorbild des römischen Kolosseums. Die Bauleitung übernahm nach dem Tod von Ludwig Ruff dessen Sohn Franz Ruff (1906–1979). Die Innenausstattung sollte Kunstwerke aller Gattungen vereinen. Ernst Andreas Rauch erhielt von Franz Ruff ab 1940 über eine direkte Vergabe Aufträge zur Gestaltung von vollplastischen Figuren und Bronzereliefs für die Wandelhalle, die Vorhalle zum «Arbeitsraum des Führers» und für die Standartenhalle.17

Die Honorare waren beachtlich. Allein für den Entwurf und die Ausfertigung von fünf Bronzefiguren für die Standartenhalle im Kongressbau Nürnberg erhielt Ernst Andreas Rauch einen Vertrag, der ein Honorar von 15.000 Reichsmark pro Figur vorsah. Im Vergabebuch des «Zweckverbands Reichsparteitag Nürnberg», das im Stadtarchiv Nürnberg aufbewahrt wird, finden sich unter dem Namen A. Rauch folgenden Posten:

- 12.5.42 Vorentwurf für 11 Figurinen d. Standartenhalle Kongresshalle 16.500 RM

- 12.5.42 Entwurf Modellskizze 1:20 f. Sammelhalle Kongressbau 43.000 RM

Die Höhe der Honorare rechtfertigte Franz Ruff am 8. Mai 1942 in seinem Antrag zur Auftragsgenehmigung:

Dieses Honorar ist an sich zwar sehr hoch, andererseits ist Bildhauer Rauch wohl der einzige, der künstlerisch der sehr anspruchsvollen Aufgabe gewachsen ist. Es muß dazu bemerkt werden, daß die Honorarangebote, die von hohen Reichsstellen und anderen öffentlichen Auftraggebern dem Bildhauer Rauch gemacht wurden und werden, naturgemäß nicht zu einer Herabsetzung seiner Honoraransprüche führen können …18

«und neuerdings auch für den Führer tätig» – Professor in Nürnberg

Ab 1940 stand Ernst Andreas Rauch in engem Kontakt mit dem Architekten und bildenden Künstler Karl Wollermann (1904–1993), einem hohen NS-Kulturfunktionär, der im Jahr zuvor zum ständigen Vertreter des Direktors der Akademie der Bildenden Künste in Nürnberg ernannt wurde. Zu Wollermanns Privatschülern an der Nürnberger Werkkunstschule zählte unter anderem Julius Streicher, Herausgeber des antisemitischen Propagandablattes «Der Stürmer».

Auf Briefpapier, das die Adresse seines Ateliers im Hildebrandhaus an der Maria-Theresia-Straße 23 trägt, verfasste Rauch eine Aktennotiz über eine vertrauliche Besprechung mit Wollermann hinsichtlich seiner Bedingungen für die Berufung als Professor für die Bildhauerschule an der Akademie der Bildenden Künste in Nürnberg. Zu seinen Forderungen führte er dort neben der Bereitstellung eines Ateliers auch die Übernahme von Steuerschulden in Höhe von 13.000 Reichsmark an.

Tatsächlich stellte sich die vom Finanzamt München Land bezifferte Steuerschuld mit 21.026 Reichsmark als erheblich höher heraus, als Rauch selbst angenommen hatte.19 Die Übernahme dieser privaten Schulden durch den Zweckverband Reichsparteitag Nürnberg unterstützte Hermann Gradl. Um die Dringlichkeit zu verstärken, verwies er neben der künstlerischen Bedeutung Rauchs auf ein konkurrierendes Angebot aus Berlin:

… denn es wäre mir sehr unangenehm, wenn durch diese leidige Geschichte die Arbeitskraft und die künstlerische Leistung des Bildhauers Rauch irgendwie beeinträchtigt würden, noch dass durch eine Nichtübernahme der Schuld das Gespenst des Berliner Angebots wieder auftauchen würde.20

Die Übernahme der Stelle und der Umzug nach Nürnberg sollten sich allerdings noch hinziehen. Immer wieder drohte die Einberufung Rauchs durch das Wehrmeldeamt München und damit verbunden Probleme mit seiner Freistellung. Wiederholt kümmerte sich Karl Wollermann, seit 1941 Landesleiter der Reichskammer der bildenden Künste Nürnberg-Mittelfranken, persönlich um die Unabkömmlichstellung (Uk) Rauchs.

Mit Verweis auf die Unverzichtbarkeit Rauchs in Nürnberg, insbesondere bei der Ausgestaltung der Kongresshalle, wandte sich Wollermann an Emil Zenetti, Kommandierender General und Befehlshaber im Luftgau VII. Zenetti bestätigte ihm im Mai 1941 die Unterstützung des Gauleiters Adolf Wagner in dieser Angelegenheit. Am 11. August 1941 schließlich beantragte Hermann Gradl beim Bayerischen Staatsministerium für Unterricht und Kultus München die Berufung Rauchs zum Nachfolger für die Professorenstelle des in den vorzeitigen Ruhestand tretenden Professors Wilhelm Nida-Rümelin21:

Rauch überragt an handwerklichem Wissen und Können und ist ein reifer, hochstehender Künstler. Er ist einer der bekanntesten jungen Bildhauer und seit Jahren für die wichtigsten Behörden, für Minister und neuerdings auch für den Führer tätig. … Ich bitte, die bevorstehenden Bedingungen des Rauch zu erfüllen, da ihm seitens des Professor Speer, wenn er nach Berlin gehe, der Titel Professor zugesagt wurde.22

Dem Brief, der sich im Staatsarchiv Nürnberg befindet, wurden Unterlagen von Ernst Andreas Rauch beigelegt, unter anderem eine handschriftliche Erklärung zu seinem (para)militärischen Dienst beim Münchner Jungsturmregiment und im Freikorps Epp. NSDAP-Mitglied wurde Rauch erst 1941 im Zusammenhang mit seiner Berufung, seine Mitgliedsnummer lautete 8800524. Zum 1. Oktober 1941 erhielt er seinen Dienstvertrag über eine freie Professur als Vertragslehrer für Bildhauerei mit einer Grundvergütung von 6.900 RM, dazu Wohngeldzuschuss und Kinderzuschläge, verbunden mit der Aussicht auf die Amtsbezeichnung «Professor».23

Mit seinem Umzug nach Nürnberg gab Rauch das Atelier im Hildebrandhaus auf und überließ es seinem Vorgänger in Nürnberg, Wilhelm Nida-Rümelin. Der Ateliertausch war Teil der im Vorfeld verhandelten Bedingungen. In einem handschriftlichen Brief vom 15. September 1941, vermutlich an Hermann Gradl, bestätigte Rauch, dass er sich an die Abmachung halten werde:

Karl Wollermann war heute bei mir und wir haben nochmal die Atelierangelegenheit des Professor Rümelin besprochen.

Selbstverständlich erhält Herr Rümelin mein Atelier wenn ich nach Nürnberg berufen werde. Jetzt rückt die Zeit immer näher da ich nach Nürnberg kommen soll. Ich freue mich mit meiner Arbeitskraft am Aufbau Ihrer Akademie mithelfen zu dürfen wenn ich auch zugeben muss, dass mir manchmal die Trennung von München kaum möglich erschien. Aber ich habe es einmal versprochen – und dabei bleibt es.

Ich verbleibe mit herzlichen Grüßen und Heil Hitler! Ihr sehr ergebener E. A. Rauch24

Während der Ateliertausch verhandelt wurde, befanden sich Elisabeth Braun und ihre Stiefmutter Rosa Braun nicht mehr im Hildebrandhaus. Im August 1941 mussten sie sich in die von der Gestapo kontrollierte «Heimanlage für Münchner Juden» in der Clemens-August-Straße in Berg am Laim begeben. Von dort wurde Elisabeth Braun im November in das Deportationslager Milbertshofen eingewiesen. Am 20. November 1941 wurde sie nach Kaunas in Litauen verschleppt und dort ermordet.

«Gottbegnadet» – Privilegierte Künstler*innen im NS-Staat

Rauchs Karriere in Nürnberg ging weiter. Im Oktober 1942 wurde ihm offiziell die Dienstbezeichnung «Professor» verliehen. Im August 1944, in der Endphase des Zweiten Weltkriegs, wurde im Auftrag von Adolf Hitler und Joseph Goebbels im Reichsministerium für Volksaufklärung und Propaganda die sogenannte «Gottbegnadeten-Liste» zusammengestellt. Es handelt sich dabei um eine Liste mit den Namen von etwas mehr als 1000 deutsche*n Künstler*innen, denen das NS-Regime eine hohe Bedeutung zumaß und die deswegen unter besonderem Schutz standen. Sie wurden vom Wehr- und Arbeitsdienst befreit.

Ernst Andreas Rauchs Name ist auf dieser Liste zu finden. In dem Zusammenhang steht wohl ein von Gradl unterzeichnetes Schreiben der Kunstakademie Nürnberg an das Bayerische Staatsministerium für Unterricht und Kultus, in dem er auf Rauchs Mitgliedschaft im Freikorps Epp und seine regelmäßige Teilnahme an der Großen Deutschen Kunstausstellung verwies und insbesondere seine Gesinnung hervorhob:

Er bietet nach seinem bisherigen Verhalten die Gewähr, dass er jederzeit rückhaltlos für den nationalsozialistischen Staat eintritt.25

Wenige Monate vor Kriegsende und der vollständigen Kapitulation der deutschen Wehrmacht sollte Rauch noch auf eine Planstelle zum ordentlichen Professor berufen werden. Ein entsprechender Antrag wurde am 13. Februar 1945 vom Bayerischen Staatsministerium für Unterricht und Kultus an den Reichsstatthalter in Bayern gestellt. Als Referenz wurden auch hier wichtige Aufträge «verschiedener Behörden, in letzter Zeit auch des Führers selbst» herangezogen.26 Reichsstatthalter in Bayern war von 1933 bis 1945 Franz Xaver Ritter von Epp, nach dem 1919 das «Freikorps Epp» benannt worden war. Seine Behörde leitete den Antrag am 24. Februar 1945 an das Reichsministerium für Wissenschaft, Erziehung und Volksbildung in Berlin weiter.27

Nachkriegszeit und Nachruhm in München

Eine «bekannte Neigung zu unerquicklichen politischen und persönlichen Zwischenträgereien» – Entnazifierung und Kontinuitäten

Nach dem Einmarsch der Alliierten und dem Ende des Zweiten Weltkriegs wurde Professor Max Körner (1887–1963) von der amerikanischen Militärverwaltung zum kommissarischen Leiter der Nürnberger Kunstakademie ernannt. Ernst Andreas Rauch wurde im Spruchkammerverfahren als «Mitläufer» eingestuft, der Titel «Professor» wurde ihm aberkannt. Auch das Unterrichten wurde ihm untersagt.

Der Spruchkammerakte, die sich im Hauptstaatsarchiv München befindet, ist ein Brief von Max Körner an Ernst Andreas Rauch beigelegt, datiert auf den 22.12.1945. Hinsichtlich seiner sofortigen Entlassung aus der Nürnberger Kunstakademie enthält das Schreiben auch Andeutungen auf eine «bekannte Neigung zu unerquicklichen politischen und menschlichen Zwischenträgereien bei Parteistellen»28, in Klammern wird ein «Fall Bail» erwähnt.

Aufschluss, was hinter dieser Andeutung steckt, gibt der Personalakt Ernst Andreas Rauch im Staatsarchiv Nürnberg. In einem Schreiben von Professor Körner vom 12. Januar 1946 an den Beauftragten des Bayerischen Staatsministeriums – vermutlich im Zusammenhang mit wiederholten Gesuchen Rauchs auf Wiedereinstellung – befindet sich explizit der Vorwurf der Denunziation:

Meiner Erinnerung nach handelte es sich um einen Vorgang aus dem Jahr 1944 bei dem Herr Bail in kleinem Studentenkreis aber in Hörweite von Prof. Rauch sehr temperamentvoll moderne Kunst und einige damals noch besonders als entartete Kunst bezeichnete Werke verteidigte. Dieses Eintreten für solche Kunst im Gegensatz zu der doktrinären Kunsttheorie wurde von Herrn Prof. R. dem Ortsgruppenleiter Engelhardt in Ellingen gemeldet, dieser leitete den Fall an den Kreisleiter und an die Gaustudentenführung weiter, so dass dem Vertreter des eingezogenen Studentenführers Herrn Bail große und völlig unnötige Schwierigkeiten gemacht wurden29

Im selben Schreiben ist auch von «Anschwärzungen» gegen Körner selbst und Rauchs ehemaligem Förderer Karl Wollermann die Rede:

Herr Prof. Rauch war viele Abende zu Gast in der Privatwohnung des Ortsgruppenleiters, der als besonders scharfer Vertreter der NSDAP galt. Die immer wiederholten persönlichen Anschwärzungen von Herrn Rauch über mich und Prof. Wollermann, erfuhr ich selber durch den Ortsgruppenleiter (…).30

Im September 1948 erhielt Rauch eine endgültige Absage auf sein Wiedereinstellungsgesuch. Der bruchlosen Fortsetzung seiner Karriere als freischaffender Künstler in München stand dies nicht im Weg. Von seinen Auftraggeber*innen und Verehrer*innen ließ er sich weiterhin als «Professor» ansprechen. Neben öffentlichen Aufträgen wurde das Modellieren von Porträtbüsten zu einem wichtigen Teil seines Schaffens. Anlässlich seines 65. Geburtstages im Januar 1966 widmete ihm der «Münchner Merkur» einen Beitrag. Darin ist unter anderem Folgendes nachzulesen:

Einen angesehenen Namen hat er sich auch mit seinen zahlreichen Porträtbüsten gemacht, darunter Annette Kolb, Werner Heisenberg und Enrico Mainardi. Regelmäßig ist Professor Rauch auch mit seinen Arbeiten im Haus der Kunst vertreten. Und von seiner Hand stammt auch der bayerische Löwe, den er in zwei Ausführungen 1933 für die Nymphenburger Porzellanmanufaktur modellierte und der seitdem unverändert als Gastgeschenk von Staat und Stadt in alle Welt gegangen ist.31

Für die Eingangshalle des städtischen Sophie-Scholl-Gymnasiums München fertigte Rauch eine Büste der Widerstandskämpferin Sophie Scholl.

Ernst Andreas Rauch starb am 7. Februar 1990 in München. Sein Grab im Friedhof Obermenzing wurde aufgelassen.

Eine Recherche von Ellen Bošnjak und Sylvia Schütz

Ellen Bošnjak hat Historische Grundwissenschaften, Geschichte und Germanistische Mediävistik in München und Wien studiert. In der Folge arbeitete sie als wissenschaftliche Mitarbeiterin an der LMU und bei der Generaldirektion der Staatlichen Archive in Bayern sowie als Historikerin, Autorin, Dozentin an der LMU und Archivarin. Seit 2023 ist sie Archivarin des Monacensia Literaturarchivs.

- Münchner Merkur, Nr. 8, 12. Januar 1971, S. 13. ↩︎

- Anton Sailer: Grazie in Bronze und Porzellan. In: Münchner Leben, Heft 7, Juli 1967, S. 17. ↩︎

- Zit. nach: «Die sechs Münchner Förderpreise 1962. Gestern nachmittag in nichtöffentlicher Sitzung beschlossen», Münchner Merkur, Mittwoch, 23. Mai 1962, S. 4. ↩︎

- Henri Nannen: Wirklichkeit und Wahrheit im Bild. Gedanken zur Grossen Münchener Kunstausstellung. In: Münchener Mosaik. Kulturelle Monatsschrift der Hauptstadt der Bewegung, August 1938, S. 302. ↩︎

- Zit. nach: Sabine Brantl: Hermann Gradl und die «Großen Deutschen Kunstausstellungen» 1937–1944. Eine Erfolgsgeschichte. In: Geartete Kunst. Die Nürnberger Akademie im Nationalsozialismus. Verlag für Moderne Kunst, Nürnberg 2012, S. 101. ↩︎

- Siehe auch: Sabine Brantl: Karrieren. Bildende Künstler*innen im Nationalsozialismus. In: Mon Mag. Blog der Monacensia, www.mon-mag.de/karrieren-bildende-kuenstlerinnen-im-nationalsozialismus ↩︎

- Staatsarchiv München, Spruchkammern, Karton 1379, Rauch, Ernst Andreas, Dienstausweis. ↩︎

- Bruno Thoß: Freikorps Epp. In: Historisches Lexikon Bayerns, www.historisches-lexikon-bayerns.de/Lexikon/Freikorps_Epp ↩︎

- Matrikelbücher der Akademie der Bildenden Künste München, Matrikelbuch 4 (1920–1931), S. 33, matrikel.adbk.de/matrikel/mb_1919-1931/jahr_1921B/matrikel-0049 ↩︎

- Staatsarchiv Nürnberg, Akademie der Bildenden Künste in Nürnberg 1031, Personalakt Ernst Andreas Rauch, Zeugnis von Bernhard Bleeker für Ernst Andreas Rauch vom 7.10.1927 (Abschrift vom 11.8.1941). ↩︎

- Neue Lehrer an der Akademie der Bildenden Künste. Ausstellungskatalog der Galerien und Kunstsammlungen der Stadt der Reichsparteitage Nürnberg, 1941, S. 10. ↩︎

- München und der Nationalsozialismus. Katalog des NS-Dokumentationszentrums München, Hg. von Winfried Nerdinger. München 2015, S.199. ↩︎

- Archiv Deutsches Museum, VA 0385/2, Verwaltungsdirektor Karl Bäßler an Prof. Gerike, Direktor der Deutschen Akademie, 18.12.1934. ↩︎

- Archivbilder der Entwürfe siehe Archiv Deutsches Museum, BA-E 0001466–0001660. ↩︎

- Vgl. Ines Schlenker: Große Deutsche Kunstausstellung (1937–1944). In: Historisches Lexikon Bayerns, www.historisches-lexikon-bayerns.de/Lexikon/Gro%C3%9Fe_Deutsche_Kunstausstellung_(1937-1944) ↩︎

- Vgl. Sabine Brantl 2012, S. 100ff. ↩︎

- Karin Förster: Staatsaufträge an Bildhauer für das Reichsparteitaggelände in Nürnberg. In: Bushart, Magdalena: Entmachtung der Kunst. Architektur, Bildhauerei und ihre Institutionalisierung 1920 bis 1960. Fröhlich & Kaufmann, Berlin 1985, S. 165f. ↩︎

- Zit. nach Karin Förster 1985, S. 179. ↩︎

- Staatsarchiv Nürnberg, Akademie der Bildenden Künste Nürnberg 1031, Personalakt Ernst Andreas Rauch, Hermann Gradl an Oberbaudirektor Heinrich Wallraff, Zweckverband Reichsparteitag Nürnberg, 19. November 1940. ↩︎

- Ebd. ↩︎

- Über Wilhelm Nida-Rümelin siehe auch: Frank Matthias Kammel: Der Bildhauer Wilhelm Nida-Rümelin. In: Geartete Kunst: die Nürnberger Akademie im Nationalsozialismus. Verlag für Moderne Kunst, Nürnberg 2012, S. 138ff. ↩︎

- Staatsarchiv Nürnberg, Akademie der Bildenden Künste Nürnberg 1031, Personalakt Ernst Andreas Rauch. ↩︎

- Staatsarchiv Nürnberg, Akademie der Bildenden Künste Nürnberg 1031, Personalakt Ernst Andreas Rauch, Bayerisches Staatsministerium für Unterricht und Kultur an die Akademie der bildenden Künste der Stadt der Reichsparteitage Nürnberg, 5.9.1941. ↩︎

- Staatsarchiv Nürnberg, Akademie der Bildenden Künste Nürnberg 1031, Personalakt Ernst Andreas Rauch, Brief Ernst Andreas Rauch an «Lieber Herr Professor», 7.9.1941. ↩︎

- Staatsarchiv Nürnberg, Akademie der Bildenden Künste Nürnberg 1031, Personalakt Ernst Andreas Rauch, Hermann Gradl an das Bayerische Staatsministerium für Unterricht und Kultus, 8.7.1944. ↩︎

- Bayerisches Hauptstaatsarchiv, Reichsstatthalter 7171. ↩︎

- Ebd. ↩︎

- Staatsarchiv München, Spruchkammern, Karton 1379, Rauch, Ernst Andreas, Prof. Max Körner, Akademie der Bildenden Künste Nürnberg, an Ernst Andreas Rauch, 22.12.1945. ↩︎

- Staatsarchiv Nürnberg, Akademie der Bildenden Künste Nürnberg 1031, Personalakt Ernst Andreas Rauch, Direktion der Akademie der Bildenden Künste Nürnberg, gezeichnet Kö[rner] an den Beauftragten des Bayerischen Staatsministeriums, 12.1.1946. ↩︎

- Ebd. ↩︎

- Ulrich Link: Sein Löwe wurde Gastgeschenk, Bildhauer Ernst Andreas Rauch 65 – Brunnen und Porträts, Münchner Merkur, Dienstag, 11. Januar 1966, S. 11. ↩︎

Führungen durch unsere Ausstellungen:

Anmeldung jeweils über die MVHS

Das Hildebrandhaus. Geschichte einer Künstler*innen-Villa

(Ausstellung «Maria Theresia 23»):

Sonntags um 14 Uhr: 21.12. /11.1.

Anmeldung über die MVHS

Literarisches München zur Zeit von Thomas Mann

(wird im Januar 2026 abgebaut):

Samstags um 15 Uhr: 27.12.

Sonntags um 14 Uhr: 3.1.26

2 Antworten

Liebe Frau Ellen Bosnjak, liebe Frau Sylvia Schütz,

Ihr Bericht über meinen Vater Ernst Andreas Rauch hat mich tief bewegt! Vieles war mir nicht bekannt! Anlässlich der Ausstellung „geartete Kunst“ habe ich seinerzeit viele Dokumente in Nürnberg übergeben. Für weitere Fragen stehe ich Ihnen gerne zu Verfügung.

Ihr Christian Rauch

Lieber Herr Rauch,

über Ihre Nachricht freuen wir uns sehr! In der nächsten Woche werden Sylvia Schütz und Ellen Bosnjak sich gerne bei Ihnen melden. Falls wir Sie nicht erreichen können, melden Sie sich doch gerne via Mail bei uns und wir melden uns schnellstens. Ein Austausch mit Ihnen wäre wunderbar! Gerne über monacensia.info[at]muenchen.de – wir sammeln hier im System keine E-Mails, weshalb wir Sie nicht direkt kontaktieren können.

Wir freuen uns darauf, mehr zu erfahren.

Winterliche Grüße aus der Monacensia!

Tanja Praske, Digitale Kuratorin