Am 6. März 2025 wäre Therese Giehse 127 Jahre alt geworden. Zu ihrem Geburtstag haben Regisseur*in Anne Sophie Kapsner und die Dramaturgin sowie Monacensia-Kulturvermittlerin Felicitas Friedrich für die Münchner Kammerspiele den Hörspaziergang «Ja mei, wohin soll’s schon gehen?» entwickelt – basierend auf Recherchen im Archiv der Monacensia und im Deutschen Theatermuseum. Im Gespräch erzählen sie, wie sie als junge Theatermacher*innen heute auf Giehse blicken.

Worauf weist uns Therese Giehse heute hin? Ein Gespräch über den Hörspaziergang der Münchner Kammerspiele

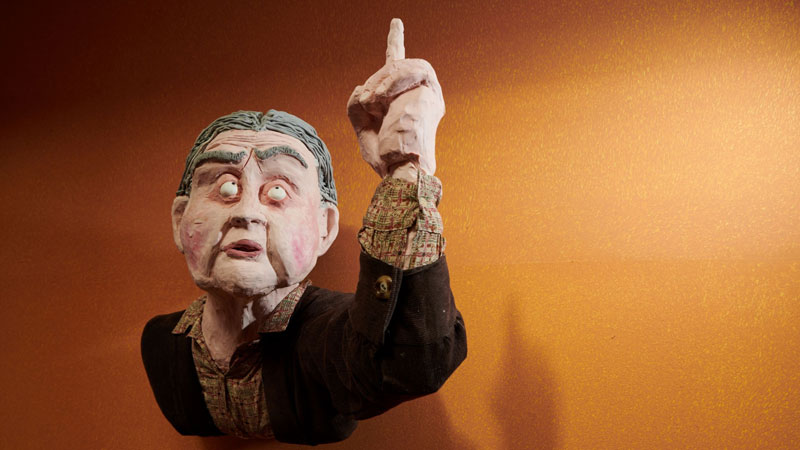

Münchner Kammerspiele (MK)1: Wenn ich Führungen mit jungen Erwachsenen durch die MK mache, beginne ich immer im Kassenfoyer: Bei der Büste von Therese Giehse erzähle ich von einem symbolischen Akt der ersten weiblichen Leitung der Münchner Kammerspiele in ihrer Geschichte, Barbara Mundel und Viola Hasselberg, den vielen in Bronze gegossenen wichtigen Männerköpfen den Kopf von Therese Giehse mit ausgestrecktem Zeigefinger entgegenzusetzen. Nach euren intensiven Recherchen zu Therese Giehse: Was würdet ihr sagen – wofür steht dieser Zeigefinger? Ist es eher eine drohende oder eine mahnende Geste? Und an wen richtet sich die Giehse hier?

Anne Sophie Kapsner (AK): Wir haben in den Archiven, die wir durchforstet haben, viele Szenenfotografien von Therese Giehse entdeckt, auf denen der erhobene Zeigefinger auftaucht. Nach allem, was ich über Therese Giehse gelesen und herausgefunden habe, würde ich ihn als einen mahnenden Zeigefinger interpretieren. Für mich stellt sich da auch eine Verbindung zu den Lehrstücken von Bertolt Brecht her, weil sie als Mutter Courage und auch als Mutter in der Inszenierung von Peter Stein ebendiesen Zeigefinger erhebt. Es gibt tatsächlich relativ am Anfang unseres Hörspaziergangs einen Moment, in dem es genau um die Büste und diesen Zeigefinger geht. Wir haben Therese Giehse hier einen Satz in den Mund gelegt. Sie ermahnt dazu, genau hinzuschauen und aufmerksam zu sein.

Auf den Spuren der jungen Therese Giehse

MK: Therese Giese wird auf den meisten Bildern, die uns begegnen, als Frau um die 50 gezeigt. Wie war die jungen Giehse? Was konkret konntet ihr über sie herausfinden? Und was hat sie zu der Symbolfigur gemacht, die sie heute ist?

AK: Darüber, wie Therese Giehse als junge Frau war, können wir nur spekulieren, weil es niemanden gibt, der sie noch aus ihren jungen Jahren kennt. Wir konnten zumindest keine Zeitzeug*innen mehr ausfindig machen, die in den 1920ern in München gelebt und sie kennengelernt haben. Aber in den Archiven haben wir Materialien aus ihren jungen Jahren gefunden: zum Beispiel ein Bild von 1926, auf dem sie mit zwei Freund*innen auf dem Oktoberfest zu sehen ist. Das ist ein Ort, an den sie gerne gegangen ist. Sie war auch gerne in Wirtshäusern. Wir haben Auflistungen von sämtlichen Theaterstücken, Konzerten und Veranstaltungen gefunden, die sie besucht hat. Sie war zwei-, dreimal die Woche unterwegs, ist zum Teil auch nach Augsburg gefahren, um da Theater zu gucken. Auf einem weiteren, undatierten Bild sitzt sie mit mehreren anderen zusammen in einem Garten, an einem Tisch. Und dann gibt es noch ein Foto von 1927, auf dem sie mit Erika und Klaus Mann am Strand von Católica zu sehen ist. Da sind sie gemeinsam in den Urlaub gefahren.

Auf Grundlage solcher Fotos können wir sagen: Therese Giehse hatte ein lebendiges, aktives Leben. Wann sie zu einer Ikone geworden ist … das würde ich in den späteren Jahren verorten. In ihrem Theater-Spiel, ihrer politischen Aktivität, ihrer Neugierde, ihrer Zuneigung zu jungen Regie-Positionen. Das ist eine Frage, die kaum in zwei Sätzen zu beantworten ist.

Felicitas Friedrich (FF): Während wir uns durch die Nachlässe im Archiv der Monacensia und des Deutschen Theatermuseums gearbeitet haben, ist uns aufgefallen, dass es einen sehr starken Bruch zwischen dem Leben gibt, das Giehse bis 1933 geführt hat – also das Leben der jungen Giese –, und dem Leben, das sie im Exil und nach ihrer Rückkehr nach Deutschland geführt hat. In den Dokumenten, die sich bis 1933 finden, gibt es sehr viele Briefe und Postkarten, die ihren Austausch mit anderen belegen, oder Fotos aus ihrem sozialen Leben. In dem Leben nach 1945 brechen diese Kontakte, diese Beziehungen ein. Da gibt es dann vor allem viel Arbeit. Diesen Eindruck hinterlassen zumindest die Archivbestände.

AK: Auch interessant ist, dass die junge Giehse irgendwie immer schon die alte Giehse ist. Weil sie einfach so früh schon alte Frauen auf der Bühne gespielt hat. Vor allem Mutterrollen: die mahnende Mutter, die politische Mutter, die Großmutter. Leider sieht man da aber nie die andere, private Therese Giehse. Zum Beispiel die lesbische, kinderfreie Frau.

Queer, jüdisch, widerständig – Annäherungen an Giehse

MK: Therese Giehse war queer, jüdisch, linkspolitisch aktiv, widerständig und unangepasst. Ähnlich lassen sich auch viele junge Menschen aus unseren jungen Clubs an den Münchner Kammerspielen charakterisieren. Was würde Therese Giehse diesen jungen Menschen auf den Weg geben, wenn sie ihnen heute begegnen würde?

AK: Zunächst einmal muss man wissen, dass Therese Giehse sich selbst mit keinem dieser Begriffe, die wir heute verwenden, beschrieben hat. Sie hat sich nicht als jüdisch oder als lesbisch bezeichnet. Wir haben uns deshalb gefragt: Wie können wir uns Therese Giehse annähern, ohne sie in eine Schublade zu stecken?

Im Hörspaziergang nutzen wir zwar die oben genannten Bezeichnungen, fragen aber gleichzeitig auch, ob sie damit einverstanden wäre. Wir versuchen, über Beschreibungen Bilder zu erschaffen, ohne ihr diese überzustülpen. Genauso glauben wir, dass Therese Giehse generell keine Ratschläge gegeben hat. Sie hat auch nicht an der Schauspielschule unterrichtet. Sie wäre aber sicherlich bereit, mit jungen Menschen ins Gespräch zu gehen, auch um zu erfahren, was diese gerade beschäftigt. Sie würde auch mit ihnen zusammenarbeiten, wenn es Arbeiten und Anliegen sind, die sie unterstützt. Aber sie würde sich nicht hinstellen und lehrhaft Ratschläge mit auf den Weg geben. Das nicht.

FF: Wir können Therese Giehse heute auch keine Ratschläge in den Mund legen. In der Auseinandersetzung mit ihr sehen wir uns aber dazu aufgefordert, gemeinsam über die Gegenwart nachzudenken und uns mit ihr auseinanderzusetzen.

AK: Genau, und uns zu fragen: Wie können wir das Künstlerische und das Politische zusammenbringen? Wie können wir politische Kunst machen? Wie können wir uns mit tagesaktuellen Themen beschäftigen und dabei nicht seicht oder oberflächlich bleiben, sondern in die Tiefe gehen, uns genau informieren, genau hinschauen, wissen, wovon wir sprechen, sich einarbeiten, reinfuchsen in Themen. Das ist auf jeden Fall die Arbeitsweise, die Therese Giehse unterstützenswert fände.

Giehse und das junge Theater

MK: Was kann das Theater heute von Therese Giehse lernen?

AK: Dass Therese Giehse die jungen Generationen sehr intensiv gefördert hat. Damals zum Beispiel Peter Stein oder auch Martin Speer, Franz Xaver Kroetz. Als die auf der Bildfläche erschienen sind, hat Therese Giehse sich für sie interessiert. Sie war damals schon Ende 60, Anfang 70, und die waren Mitte 20, Anfang 30. Mit denen hat sie zusammengearbeitet.

Therese Giehse hat in der großen Mutter-Inszenierung von Peter Stein an der Berliner Schaubühne gespielt. Sie hat sich eingelassen auf diese neuen Regiesprachen, auf die neuen Texte, auf die neuen Ideen. Das wäre ein zweiter Aspekt, den sich das Theater, im Sinne von Giehse, aneignen kann: zu sagen – Hey, wir lassen hier junge Leute inszenieren, wir fördern Regie-Nachwuchs, wir geben unsere Bühne jungen Frauen.

MK: In euren Recherchen seid ihr auch auf viele Stücke gestoßen, in denen die Giehse mitgespielt hat. Gibt es eines, das ihr euch in der heutigen Zeit zurück auf den Spielplan wünscht und warum?

AK: «Cyankali» von Friedrich Wolf, 1929 erschienen, 1930 an den Kammerspielen aufgeführt. In diesem Stück geht es um Abtreibung, und es plädiert ganz massiv für die Abschaffung von Paragraf 218. Diesen Paragrafen haben wir heute nach wie vor im Grundgesetz stehen. 95 Jahre später, das ist wirklich ein bisschen absurd. Dieses Stück würde ich gerne in einer bearbeiteten Version auf der Bühne sehen. Es ist ein politisches Stück mit einem sehr klaren Appell.

Heimat Münchner Kammerspiele

MK: Wie hat Therese Giehse die Münchner Kammerspiele künstlerisch geprägt?

AK: Im Hörspaziergang blicken wir nicht primär auf Therese Giehses Bühnenschaffen, sondern auf ihr Leben in München. Da gehören die Kammerspiele aber als ganz großer Teil dazu. Die Münchner Kammerspiele waren ihr Theater; es ist der Ort, an den sie nach 1945 zurückgekehrt ist. Sie hat an diesem Theater eine Heimat gefunden. Hier konnte sie sich künstlerisch ausdrücken und hat einige große Rollen gespielt. Noch in hohem Alter, als 70-Jährige, hat sie im Werkraum die Brecht-Abende gestaltet. Damit ist sie auf Gastspiel-Tournee gegangen. Das war ein Meilenstein.

FF: Ein Ort, eine Institution wird immer geprägt von den Menschen, die in ihr arbeiten. Und die Münchner Kammerspiele sind von ihrer Gründung 1911 bis 1933 ein avantgardistisches, international ausgerichtetes Theater. Es wurde von vielen jüdischen Schauspieler*innen, Regisseur*innen und Autor*innen geprägt, die alle ab 1933 verfolgt wurden und fliehen mussten. Therese Giehse gehört dazu. In diesem Netzwerk würde ich ihr Wirken begreifen, das natürlich auch über die Kammerspiele hinausgeht. Gemeinsam mit anderen Exil-Schauspieler*innen hat sie dazu beigetragen, dass das Züricher Schauspielhaus während der NS-Herrschaft ein antifaschistischer Ort geworden ist.

MK: Wie ist eure persönliche Wahrnehmung von Therese Giehse als junge Menschen des 21. Jahrhunderts? Fühlt ihr euch zu ihr hingezogen, inspiriert oder kritisiert?

AK: Giehse ist eine ganz große Inspiration.Das betrifft zum einen ihre Art, Theater zu machen. Sie hat als Frau zu einer Zeit Theater gemacht, in der das Theater extrem männlich dominiert war. Sie hat nicht aufgehört, Fragen zu stellen, sie ist in die Auseinandersetzung mit den Theater-Machern gegangen. Giehses Theater war sehr politisch, ohne dass sie jemals in einer Partei oder einer Widerstandsgruppe organisiert war. Sie selbst war als lesbische, als jüdische Frau eine mehrfach marginalisierte Person. Ab dem Moment, ab dem sie mit Erika Mann und Magnus Henning die Pfeffermühle gegründet hat und dort auf der Bühne stand, war sie zudem politisch exponiert.

Aber Therese Giehse hat immer Theater gemacht. Auch das Politische an ihr ist immer über das Theater vermittelt. Da stand sie mit beiden Füßen fest auf dem Boden. Diese Standhaftigkeit und diese Klarheit, das lässt sich auch auf vielen Bildern von ihr sehen, dass sie wirklich immer so gegroundet und präsent ist. Therese Giese war standhaft in dem Sinne, dass sie zu ihren Überzeugungen stand – und die waren ganz klar antifaschistisch. Sie war kein Fähnchen im Wind. Das hat dazu geführt, dass sie zu unterschiedlichen Zeiten auch allein dastand mit ihren Meinungen. Aber sie hat sich selbst nie verraten. Das finde ich extrem bewundernswert, so eine Festigkeit in sich zu haben – auch auf die Gefahr hin, dass man dadurch Menschen um sich herum verliert. Und gleichzeitig war sie freundlich, sie war grundsätzlich allen Menschen erst mal zugeneigt und interessiert. Ich habe immer wieder auch gelesen, dass sie sehr freigiebig war, dass sie Menschen groß zum Essen eingeladen hat. Ich glaube auch, sie war kein nachtragender Mensch, sie hatte ein ganz großes Herz.

MK: Würdet ihr ihr gerne einmal persönlich begegnen? Und ja, was würdet ihr sie fragen?

FF: Ich würde Therese Giehse gerne als alter Frau begegnen. Ich würde mich heute mit einer erfahrenen Frau zusammenzutun, um voneinander zu lernen, in Kontakt und in Beziehung zu sein. Um sich miteinander zu solidarisieren.

AK: Und was wir sie fragen würden, das möchte ich hier nicht verraten. Dafür ist es notwendig, den Hörspaziergang zu hören, denn womöglich gibt es dort eine Begegnung mit Therese Giehse, in der genau das passiert. Das will ich hier nicht vorwegnehmen.

Den Hörspaziergang zu Therese Giehse selbst erleben

Der Hörspaziergang «Ja mei, wohin soll’s schon gehen?» der Münchner Kammerspiele entstand in enger Kooperation mit der Monacensia im Hildebrandhaus und ist jederzeit kostenlos nutzbar. Alles, was ihr braucht, sind ein Smartphone mit Internetverbindung und Kopfhörer. Start- und Endpunkt ist das Foyer der Münchner Kammerspiele.

Nächster gemeinsamer Termin: Am 16. November um 15 Uhr gibt es die Möglichkeit, den Hörspaziergang in der Gruppe zu erleben. Anne Sophie Kapsner und Felicitas Friedrich geben eine Einführung, danach beginnt der Rundgang. Im Anschluss gibt es im Blauen Haus die Möglichkeit zu weiterem Austausch über Therese Giehse bei Kaffee und Kuchen (Selbstkosten).

- Das Interview wurde von Julia Lena Maier (MK: Mitmachen) und Paulina Wawerla (Dramaturgie Assistenz) geführt. ↩︎

Lesetipp zu Therese Giehse im Mon Mag

- Lasst uns über Gender reden! – Über Erika Manns anti-patriarchales Auftreten und Therese Giehses idealisierte Weiblichkeit – (18.11.2020)

- GAY AGAIN – Theresa Seraphin und Lisa Jeschke im Interview – (11.6.2020)