Elvira Steppacher ist die aktuelle Autorin der Schreib-Residency der Monacensia. Unter dem Motto «Mustererkennung» erkundet sie in Texten, Gesprächen und Veranstaltungen, wie literarische Strukturen entstehen – und sich durchbrechen lassen. Im Interview mit und gegen das Modell GPT-4.1 nano spricht sie über dokumentarische Stoffe, politische Formen, persönliche Themen und das Schreiben als offenen, suchenden Prozess.

Mustererkennung als Motto: Elvira Steppacher im Interview zur Schreib-Residency

Hast du früher schon geschrieben?

Nein, aber immer viel gelesen. In der Grundschule schrieb ich meine erste Auftragsarbeit, dann kam lange nichts. Beim Aufräumen fiel mir neulich der Beginn einer Pferdegeschichte in die Hände. Der Schrift nach dürfte ich um die dreizehn gewesen sein. Da war ich längst mit Haut und Haaren Pferdenärrin. Wenn ich konnte, verbrachte ich jede freie Minute im Stall. Vermutlich kam ich deshalb über das zweite Kapitel nicht hinaus. Als Primanerin sammelte ich Aphorismen. Ich fürchte, da habe ich mich auch an der einen oder anderen Sentenz versucht. Das war’s dann aber schon literarisch. Kurz vorm Abi begann ich, als Lokalreporterin für die Heimatzeitung zu schreiben, mit dem Studium kamen die literaturwissenschaftlichen Aufsätze. Je mehr großartige Literatur ich las, desto schwieriger fiel es mir, selbst zu schreiben.

Warum das?

Ich glaube, dass ich meinen analytischen Blick auf Literatur, sowohl beim Lesen als auch beim Schreiben, schwer ablegen kann. Unterschwellig läuft da so eine Art Peilsender mit, der ortet, wie sich ein Text präsentiert, auch mein eigener. Treffe ich auf ein Sprechen, das sich seiner Mittel bewusst ist, bleibt die Signalstärke innovativ und präzise usw. Trotzdem lässt sich Literatur nie fixieren. Im Gegenteil: Gute Bücher schlagen bei jedem Lesen einen anderen Kurs ein; man folgt ihnen, kommt ihnen etwas näher und verliert sie am Ende doch. Sie bleiben auf spannende Weise rätselhaft, sind einem immer ein Stück voraus.

Ein offener Prozess: Wie Elvira Steppacher ihre Residency versteht

Wofür willst du deinen Aufenthalt in der MON nutzen?

Ich möchte meine Schreibresidenz unter das Motto «Mustererkennung» stellen. Mustererkennung bezeichnet die Fähigkeit, in einer gegebenen Menge Regelmäßigkeiten oder Abweichungen aufzuzeigen. Heute wird das vor allem künstlicher Intelligenz, also meist «Machine Learning» überlassen. Ich möchte stattdessen mit Schreibenden über Muster sprechen. Mich interessiert, welche Muster Autorinnen und Autoren zeigen, wie sie diese etablieren und durchbrechen. Zum einen im Blick auf literarische oder philosophische Traditionen, zum andern im Blick auf ihre jeweilige Schreibentwicklung.

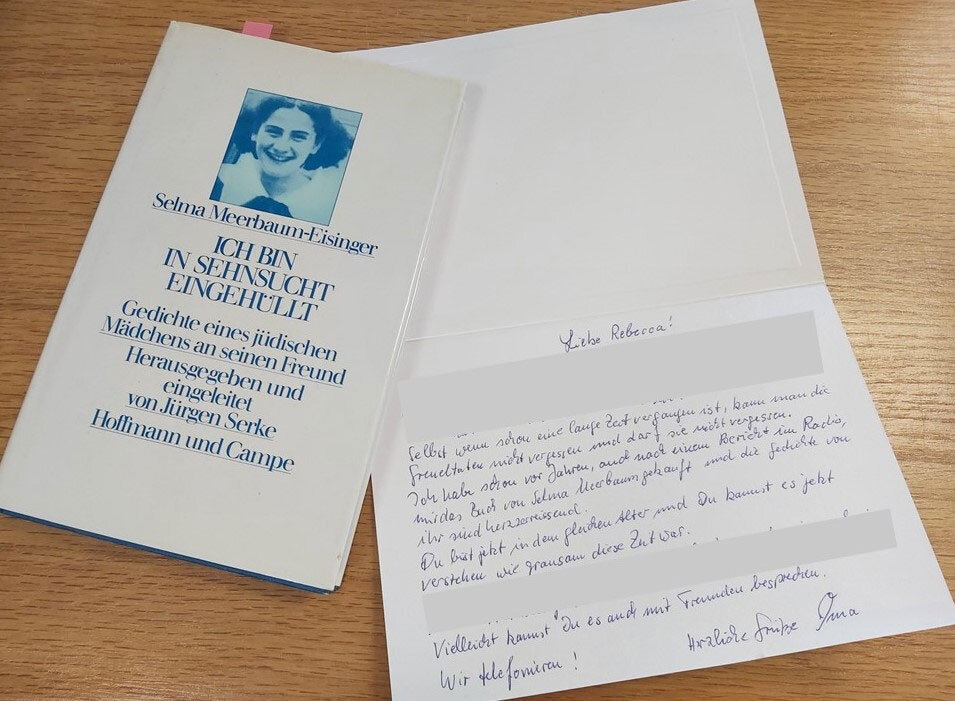

Deshalb freue ich mich sehr über den Aufenthalt in der Monacensia. Bibliothek und Archiv versammeln eine Vielzahl an Büchern und Dokumenten. Bestimmt ließen sich überall Muster oder Figurationen auftun. Natürlich in Abhängigkeit von den Fragen, die man stellt, diese erzeugen die Ergebnisse ja mit. Im Austausch mit dem Team der Monacensia, besonders mit Kuratorin Rebecca Faber, hoffe ich auf Veranstaltungen, deren Themen auch für andere interessant sind.

Zum Beispiel?

Mir fällt auf, dass viele Autor*innen dokumentarisches Material verarbeiten. Mich würde interessieren, was es mit diesem Befund auf sich hat. Statt jedoch zu quantifizieren (Wie viele Bücher verarbeiteten archivalische Stoffe?), würde ich lieber bei qualitativen Fragen ansetzen:

- Welche Formen gibt es überhaupt?

- Was unterscheidet sie?

Und dann ganz konkret Autor*innen fragen:

- Warum ist dieser historische Stoff wichtig?

- Wie sind eure Erfahrungen?

- Bewahrt das Dokumentarische durch die Verarbeitung in Literatur überhaupt seinen Dokumentstatus – oder passiert etwas mit dem Material?

Spoiler: Ja, es geschieht etwas.

Daran anschließend fände ich ein Werkstatt-Format sinnvoll, das uns Schreibenden konkret hilft. Zum Beispiel, wie man mit historischem oder aktuellem Material umgeht, wie man den Stoff sichert und organisiert. Gerade bei komplexen Themen oder Romanprojekten, die sich über einen längeren Zeitraum erstrecken, sind das keine trivialen Fragen.

Verrätst du uns schon weitere Ideen?

Die erste Veranstaltung findet im Hochsommer statt und trägt den Titel «Reisen in den Reisen anderer» (30. August, 16 Uhr, Eintritt frei). Die ältesten Schriftzeugnisse der Menschheit handeln von Reisen, sie führen uns in die Welt des Todes oder die des Krieges. Noch im Mittelhochdeutschen bedeutete «Reisen» aufbrechen und «einen Kriegszug unternehmen, ins Feld ziehen, plündern, rauben». Warum es wenig verwundert, dass der Begriff «Lesen» dagegen «auswählend sammeln, in Ordnung bringen, wahrnehmen» meinte. Heute sind Reisen und Lesen friedlich verschwistert. Aus gutem Grund: Wer liest, reist bequemer, klimafreundlicher und zudem gratis, zumindest in öffentlichen Bibliotheken wie der Monacensia.

Geht es bei der Veranstaltung um literarische Reiseführer?

Nein, obwohl das Genre auch spannend wäre. Mit Lorena Simmel («Ferymont», 2024) und Philipp Schönthaler («Seiten des Himmels», 2024) haben wir Autor*innen eingeladen, die uns auf Routen abseits des Mainstreams mitnehmen. Und deren poetologische Ausrichtungen sehr unterschiedlich sind. Dort nach Mustern zu suchen, stelle ich mir reizvoll vor. Lorena Simmel orientiert sich erkennbar an einem solidarischen Erzählen, das unprätentiös, nachgerade barrierefrei und zugleich tiefenwirksam daherkommt. Philipp Schönthaler dagegen zündet wie bei einer Stufenrakete immer neue Triebwerke, um seine narrativen Erkundungsflüge in unbekannte Terrains zu ermöglichen. Beide verfolgen eine friedliche Mission.

Persönliche Muster: Über Themen, Motive und blinde Flecken im eigenen Schreiben

Wie steht es mit deinem eigenen Schreiben? Gibt’s da auch Muster?

Ganz bestimmt. Obwohl ich von blinden Flecke ausgehen muss. Bei einer Selbstbeschreibung fiel mir auf, dass fast alle meine literarischen Arbeiten Übergänge erforschen. Sie vermitteln Erfahrungen von Grenzen, suchen nach alten und neuen Durchlässigkeiten. Motive wie Haut, Gaze, Netz, Gitter, Glas durchziehen meine Lyrik und meine Romane. Veränderungen fallen an Orten, die sich durch Grenzen definieren, stärker auf. Vielleicht ziehen mich deshalb Museen, Zoos, Friedhöfe, Parks usw. an.

Was passiert diesseits und jenseits der Grenze?

Das lässt sich so allgemein nicht sagen. Auf jeden Fall lassen sich Verschiebungen erkennen, gerade in Bezug auf Natur. Auf der einen Seite grenzen wir uns künstlich von Tieren ab und verleugnen Zusammenhänge – am krassesten sichtbar in der Präparation. Sofern es sich nicht um anatomische oder plastinierte Präparate handelt, bleibt menschliche Dermoplastik weitgehend tabu. Auf der anderen Seite zeigen Cyborgs oder Hybride wie das Klonschaf Dolly gleichsam unter ihrer Haut neuartige, virtuelle Realitäten. Deshalb habe ich mich der Taxidermie gewidmet. Dass so viele Kunstschaffende organisches Material einsetzt, ist ein artistischer Frühanzeiger. Wir sind massiv dabei, das eigene Selbst zu erweitern, nicht zuletzt durch planetare Erschließungen.

Wäre das schlimm?

Wandel ist aus sich heraus weder gut oder schlecht noch richtig oder falsch. Eine Welt ohne Wandel ist überhaupt nicht vorstellbar. Eine Welt ohne Tradition aber auch nicht. Bedingt durch neue technologische Settings lassen sich aber Umbrüche erkennen, die durch ihre psychische, soziale und ethische Komplexität das politische Potential haben, ein gedeihliches Miteinander zu verhindern. Es fragt sich daher schon: Auf wessen Kosten vollzieht sich Wandel?

Zum Beispiel?

Mit Forschung und Erfindung verbinden sich teilweise globale Besitzansprüche auf Daten oder (Natur-)Güter. Eine Patentierung ohne Gemeinwohlberücksichtigung halte ich auf bestimmten Feldern für grundfalsch, speziell auf solchen, die der Grundversorgung dienen. Die Reihe ließe sich beliebig fortsetzen – angefangen bei der Medizin über das Tierwohl bis hin zur Vernutzung von Naturräumen.

Verstehst du dich als politische Autorin?

Insofern literarische Weltentwürfe eine Art von Welt zeigen, die sich zur gegebenen verhält, bin ich nicht mehr oder weniger politisch als andere. Allerdings lehne ich es ab, die politische Dimension von Literatur auf die Stoffwahl zu verkürzen und formale Gestaltung außer Acht zu lassen. Noch der banalste, vermeintlich apolitischste Stoff kann in der ästhetischen Gestaltung hohe Brisanz entfalten. Wohingegen eine politisch streitbare Agenda ästhetisch trivial vermittelt sein kann.

Wie kommst du zu deinen Themen?

Ich merke sofort, ob mich ein Thema interessiert. Entweder weil ich noch nie davon gehört habe, oder weil ich spüre, dass es mich herausfordert: emotional, mental, argumentativ. Dann recherchiere ich erst mal ziemlich breit, oft auch recht tief. Meist erweitere ich so einfach nur mein Wissen, sehe, wie Diskurse sich in anderen Communitys organisieren. Wenn es mir danach immer noch wichtig und faszinierend genug scheint, kommt es in die engere Wahl.

Literatur wird für mich hilfreich, wenn ein Thema zu einseitig vermittelt oder gar nicht gesehen wird. Oft kann ich mir selbst keine abschließende Meinung, geschweige ein Urteil dazu bilden, weil es ethisch komplex ist und argumentativ von keiner Wissenschaftsdisziplin zufriedenstellend erfasst werden kann. Daher vertraue ich der Kraft ästhetischen Tuns. Literatur ist für mich schöpferisch, erschließend, visionär, verstörend, tollkühn, kritisch, verlustsensibel, humorvoll, tröstlich – also quasi alles.

Was möchtest du, dass die Leser*innen deiner Werke oder die Besucher*innen deiner Residenz aus der Beschäftigung mit «Mustererkennung» mitnehmen?

Die Frage ist so gut, dass ich sie nicht durch meine Antwort verderben möchte.

Robert Koch, 1843-1919

FAQ zur Schreib-Residency mit Elvira Steppacher

Was ist die Schreib-Residency der Monacensia?

Seit 2022 vergibt die Monacensia jährlich eine Schreib-Residency an Münchner Autor*innen. Die Residency ist offen, diskursiv und auf Austausch angelegt – mit Veranstaltungen und Werkstattformaten – und wird gemeinsam mit den Autor*innen weiterentwickelt. Bisherige Resident*innen waren Dana von Suffrin, das Turtle-Kollektiv und Annegret Liepold. Elvira Steppacher ist die Residentin 2025.

Was bedeutet «Mustererkennung» in diesem Zusammenhang?

«Mustererkennung» ist das Motto der Residency von Elvira Steppacher. Es beschreibt ihre literarische Annäherung an wiederkehrende Formen, Erzählmuster, Brüche und Übergänge – nicht als technische Methode, sondern als poetologische Fragestellung. Sie interessiert, wie Autor*innen mit Strukturen arbeiten, sie durchbrechen oder neu entwerfen – im Text wie im Denken.

Welche Veranstaltungen finden im Rahmen der Residency statt?

30. August 2025, 16 Uhr

«Reisen in den Reisen anderer» – Lesung und Gespräch mit Lorena Simmel («Ferymont») und Philipp Schönthaler («Seiten des Himmels»). Eintritt frei. Bei gutem Wetter im Garten – Picknickdecke nicht vergessen.

15. Oktober 2025, 19 Uhr

Elvira Steppacher liest aus ihrem Roma «Blöße» und ihrem Lyrikdebüt «Einst werden wir Endlinge sein». Moderation: Matthias Nawrat.

Weitere Werkstattformate zur #SchreibResi mit Elvira Steppacher sind in Planung.

Die #SchreibResi wird bis einschließlich 2025 durch die C.H. Beck Kulturstiftung ermöglicht.

Eine Antwort