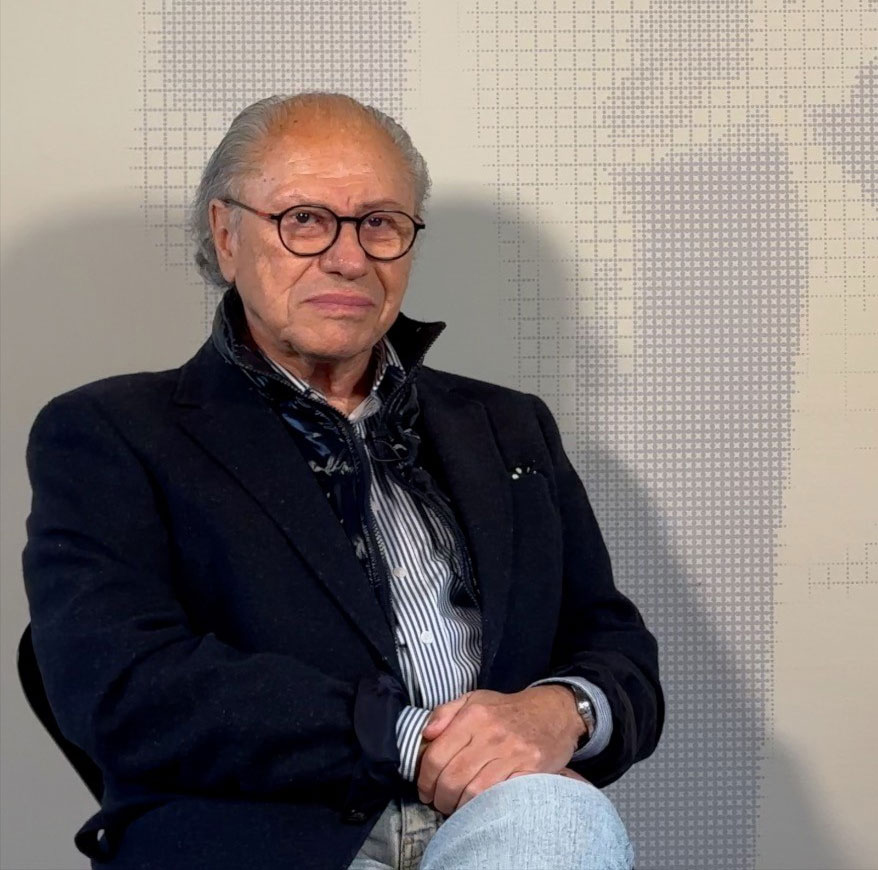

Roman Haller, Sohn polnischer Holocaust-Überlebender, kam 1945 nach München. Der Unternehmer, Autor und Zeitzeuge engagierte sich für das jüdische Leben in der Stadt und veröffentlichte zwei Autobiografien. Im Gespräch mit Historikerin Lilly Maier erzählt er von seiner Geburt im Versteck, seiner Kindheit in München, vom Schreiben und davon, was Heimat für ihn bedeutet. Ein Beitrag zur Dauerausstellung «Maria Theresia 23».

Roman Haller – Zeitzeuge, Autor und Stimme des Nachkriegsmünchens

Im November 2025 erscheint Roman Hallers neues Buch «Vom Überleben ins Leben». Darin berichtet er von seinen Erfahrungen während des Krieges bis hin zur Gegenwart – ein umfassender Blick auf sein Leben. Im Gespräch mit Lilly Maier blickt er zurück auf seine Anfänge und die prägenden Jahre in München.

Geburt im Versteck und Überleben im Holocaust

Herr Haller, stimmt es, dass Sie vier Tage lang am Stück Geburtstag feiern?

Nun, ich feiere in der Tat vier Tage lang, weil ich nicht genau weiß, wann ich geboren wurde. Man hat nach dem Krieg zurückgerechnet und gesagt, das muss zwischen dem 7. und dem 10. Mai 1944 gewesen sein. In meinem Pass steht 10. Mai 1944. Aber es gibt verschiedene Freunde, manche gratulieren am 7., manche am 8., am 9. und manche am 10.

Den Tag wissen Sie nicht genau, was ist mit dem Ort?

Es war in einem Wald. Aber meine Eltern wussten nicht genau, wo der Wald war. Nach dem Krieg hat ein Beamter gesagt: «Dann nehmen wir den letzten Aufenthaltsort.» Das war das Ghetto Tarnopol. Und so haben sie «Tarnopol» reingeschrieben. Aber das stimmt nicht. Meine Eltern haben gesagt, sie sind ziemlich lang durch die Nacht gefahren, bis sie zu diesem Wald gekommen sind.

Springen wir noch etwas weiter zurück. Ihre Eltern waren also zuerst in einem Ghetto …

Meine Eltern lebten in Polen. Und nach dem Einmarsch der deutschen Truppen sind sie in das Ghetto Tarnopol verbracht worden, in der heutigen Ukraine. Das war natürlich dort eine schreckliche Zeit. Es war nicht nur diese Beengtheit, die Zwangsarbeit. Es war die ständige Angst.

Wie haben Ihre Eltern überlebt?

Im Ghetto gab es zwei besondere Menschen, den deutschen Major Eduard Rügemer und seine polnische Haushälterin Irena Gut. Die beiden haben gesehen, was den Juden und Jüdinnen angetan worden ist. Und als der Major gehört hat, dass das Lager aufgelöst werden soll, hat er beschlossen, zumindest einige von ihnen in einer Nacht-und-Nebel-Aktion zu retten. Er hat zwölf Menschen aus dem Ghetto geschmuggelt und im Keller seiner Villa versteckt.

Und was war mit Ihnen?

Meine Mutter war zu dieser Zeit hochschwanger mit mir. Und das wurde alles zu gefährlich in diesem Keller. Die Leute waren natürlich nicht immer ruhig, und man hat draußen gemunkelt, was da los ist. Da haben der Major und Irena beschlossen, die müssen da raus. In einer weiteren Nacht-und-Nebel-Aktion hat man alle in einem LKW in diesen Wald verbracht. Wie gesagt, wo dieser Wald ist, weiß ich nicht. Ich hab versucht, ihn nach dem Krieg zu finden, aber suchen’s mal einen Wald irgendwo.

Wie ging es dort weiter?

In diesem Wald war es natürlich auch sehr schwierig. Der Tag meiner Geburt kam immer näher. Und man hat sich überlegt, was machen wir? So ein Kind kann man nicht davon abhalten, zu schreien. Und das hätte natürlich alle zwölf Personen verraten können. Der Tag kam noch näher, und man hat gesagt: «Wenn es auf die Welt kommt, wird das Kind erstickt.»

Und trotzdem leben Sie.

Als es dann so weit war, meine Mutter lag in den Wehen, haben alle abgestimmt. Und da wurde beschlossen: «Entweder wir gehen alle in den Tod, oder wir bleiben alle am Leben.» Und dann hat man einen ukrainischen Förster geholt, der meiner Mutter helfen sollte. Man hat sich gesagt, so ein Förster, der weiß Bescheid, wie es bei den Tieren so läuft. Der weiß noch am ehesten, wie man ein Kind auf die Welt bringen kann.

Schon kurz darauf kamen die Befreier, die russische Armee, und diese zwölf Menschen, inzwischen waren es ja 13, waren befreit.

Kindheit und jüdisches Leben in München nach 1945

Und wie kamen Sie aus dem Wald nach Bayern?

Meinen Eltern wäre es nicht im Traum eingefallen, nach Deutschland zu gehen. Meine Eltern wollten nach Amerika. Und haben erfahren, dass man für ein Visum in die amerikanische Zone in Deutschland müsse. Also sind sie nach München in ein sogenanntes «Camp for Displaced Persons»1[1], wo sie einen Antrag für das Visum gestellt haben und da gewartet haben und gewartet haben und gewartet haben. Das hat lange gedauert.

Wo war dieses Lager?

In Neu-Freimann. Irgendwann wollte mein Vater nicht mehr warten. Er hat Arbeit gesucht, und meine Eltern haben eine Wohnung entdeckt, die nicht zu teuer war.

Wo war die?

Am Romanplatz. Ich war überzeugt, dass dieser Romanplatz nach mir benannt worden ist. Weil ich ja mit Vornamen Roman heiße. (lacht)

Und was war mit Amerika?

Irgendwann kam das ersehnte Visum. Da hieß es: «In einer Woche haben Sie sich einzufinden in Hamburg bei diesem Schiff.» Man konnte sich nicht aussuchen, wohin es geht, meine Eltern sollten nach Cincinnati, Ohio. Und das war denen alles zu schnell. In einer Woche alles abbrechen, packen. Natürlich wollten sie nach Amerika, aber nicht jetzt.

Und dann?

Das war dann auch nicht so einfach. Ein Arzt musste bestätigen, dass ein Familienmitglied nicht reisefähig ist. Meine Eltern haben mir eingebläut, wenn der Arzt auf den Bauch drückt, musst du «Aua» schreien. Der Arzt hat sofort verstanden, was los ist, hat dieses Zertifikat aber ausgestellt.

Ich weiß nicht, wie oft dieser Arzt kommen musste, weil es war immer irgendwie «nicht jetzt». Also, Fakt ist, meine Eltern sind ihr ganzes Leben lang in Deutschland geblieben.

Gab es einen konkreten Entschluss dazu?

Nein. Die Koffer waren gedanklich immer gepackt. Dieses «nicht jetzt» und dieses auf den gepackten Koffern sitzen, hat meine Eltern ein Leben lang begleitet. Auch ich bin in die Gesellschaft hineingewachsen, bin in die Schule gegangen und bin ein Leben lang geblieben.

Die Möhlstraße und das Aufwachsen zwischen Davidstern und Lederhose

Sind Sie in einem jüdischen Umfeld groß geworden?

In der Schule war ich das einzige jüdische Kind. Aber ich hab kein Problem damit gehabt. Außerhalb der Schule hatte ich jüdische Freunde. Später ging ich auch immer in die Möhlstraße 14.

Was war dort?

Ein Club, der hieß Maon Hanoar, Haus der Jugend. Das war eine sehr schöne Zeit. Man hat sich gesehen, ausgetauscht. Später ging ich dann in das Café Europa in der Leopoldstraße. Da hat sich die jüdische Jugend getroffen.

Hatten Sie außerhalb der Schule auch nichtjüdische Freunde?

Sehr viele. Am Ostbahnhof, wo wir vom Romanplatz hingezogen sind, war das Leben anders als heute. Die Kinder haben den ganzen Tag auf der Straße gespielt, Räuber und Gendarm, Fangamandl und so. Ich war in einer sogenannten Bande, war dort der Jüngste und bin allen hinterhergelaufen.

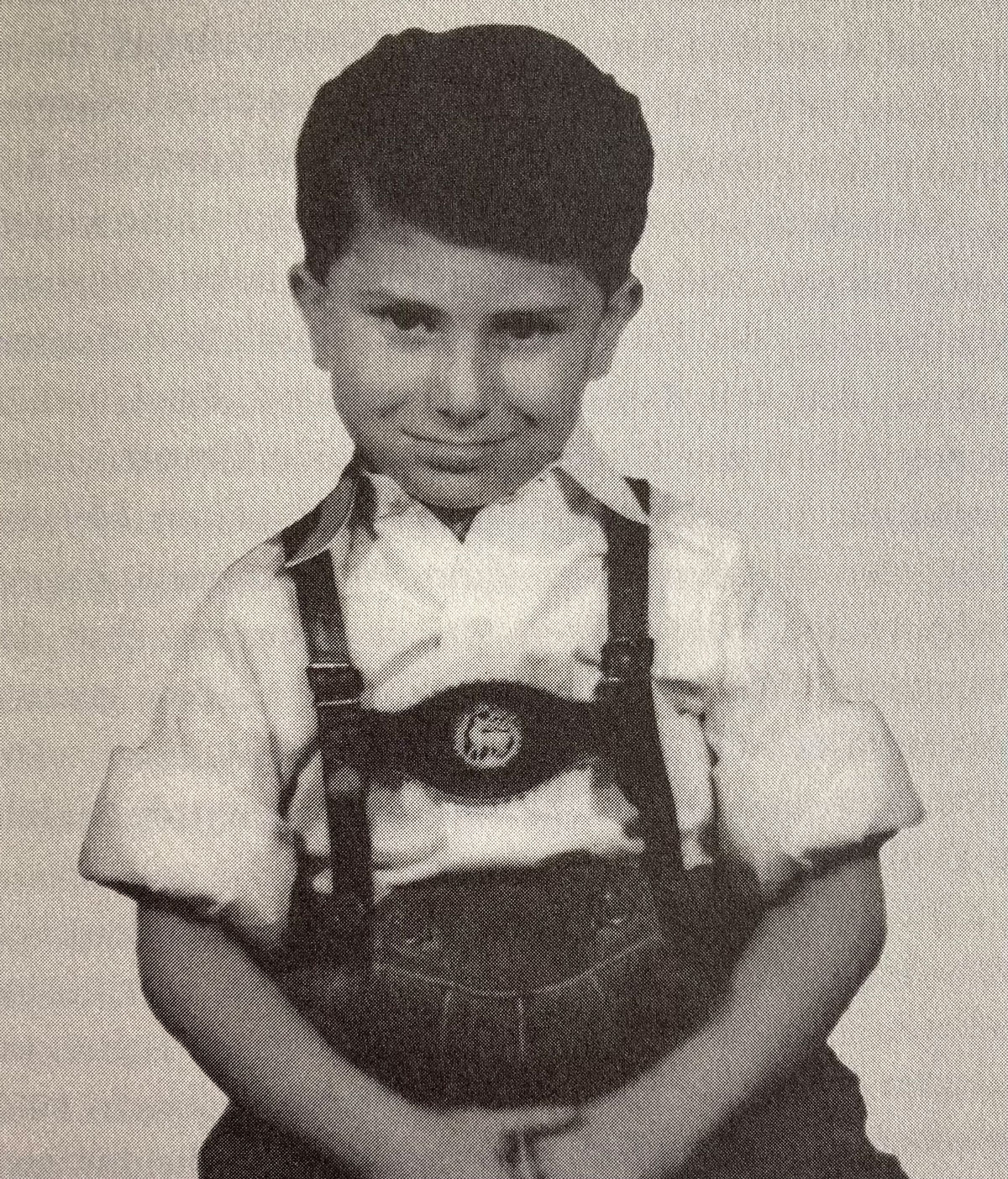

Und immer in Lederhose.

Immer in meiner geliebten Lederhose, die ich nie ausziehen wollte. Meine Eltern haben aber am Schabbat darauf bestanden, dass ich was anderes anziehe. Ich hab das nur sehr unwillig getan.

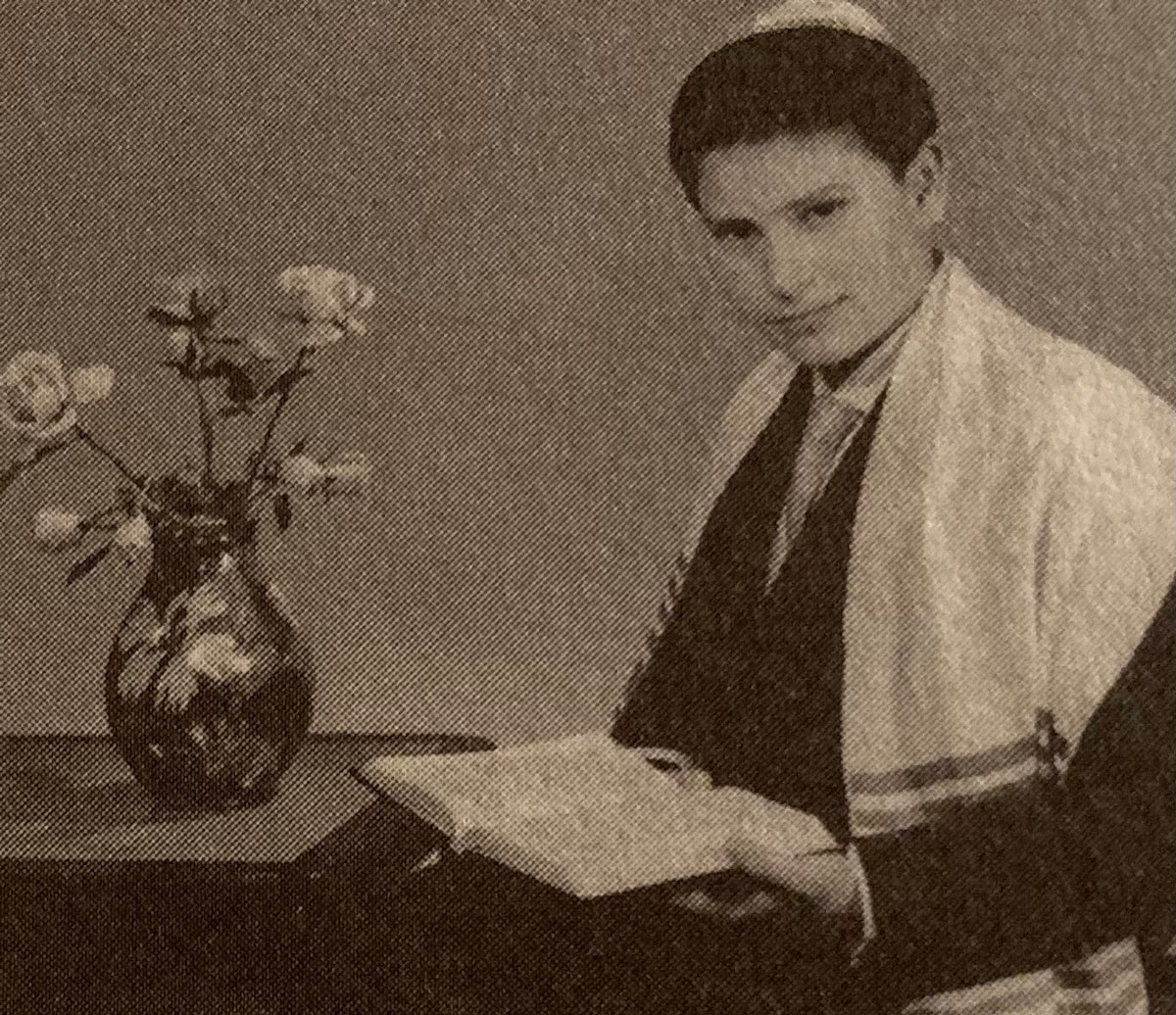

Wie religiös war Ihr Aufwachsen?

Streng religiös nicht. Traditionell würde ich sagen. Also auf jeden Fall ist man zu den hohen Feiertagen in die Synagoge gegangen. Damals in der Reichenbachstraße. Am Schabbat, am Freitagabend war die Familie zu Hause. Das war immer ein Ort für die Familie, was ich als sehr schön empfand.

Gab es auch bayerische Bräuche bei Ihnen?

Ich war mal zu Weihnachten bei einer christlichen Familie, und da gab es eine Weihnachtsgans. Das hat mir sehr gut gefallen. Ich hab das meiner Mutter erzählt, und dann gab es bei uns an jüdischen Feiertagen oft Weihnachtsgans mit Latkes, also jüdischen Kartoffelpuffern.

Wie empfanden Sie allgemein Ihre Kindheit in München?

Insgesamt blicke ich auf eine sehr unbeschwerte Kindheit und Jugend zurück. Vor allem, weil ich sehr viel Liebe von meinen Eltern erfahren durfte. Meine Eltern – und nicht nur meine, sondern alle jüdischen Eltern, die überlebt haben – haben versucht, alles den Kindern zu geben, damit sie es gut haben. Insofern bin ich sehr glücklich aufgewachsen.

Was haben Ihre Eltern eigentlich gearbeitet?

Mein Vater hat in der Pelzbranche als Kürschnermeister gearbeitet. Direkt nach dem Krieg hatte er ein kleines Geschäft in der Möhlstraße. Dann hat sich ihm die Gelegenheit geboten, in der Theatinerstraße ein Pelzgeschäft zu eröffnen.

Sie haben gerade die Möhlstraße erwähnt, die in der jüdischen Geschichte Münchens eine große Rolle spielte …

Man muss wissen, es war ein Schwarzmarkt in der Möhlstraße. Da gab es Waren, die man ansonsten nicht bekommen hat. Vor allem war die Möhlstraße am Sonntag geöffnet als Ausgleich für Juden, die am Schabbat ihre Geschäfte geschlossen hielten.

Sind Sie auch sonntags in die Möhlstraße?

Ich erinnere mich an das Feinkostgeschäft Pachmann, in dem meine Eltern am Sonntag eingekauft haben. Ich bin gerne mitgegangen, weil der Herr Pachmann mir immer ein Bonbon gegeben hat. Dann habe ich ihn nach einem zweiten Bonbon für meine Schwester gefragt. Und er hat mir ein zweites gegeben, obwohl er genau gewusst hat, dass ich gar keine Schwester habe. (lacht)

Es wurden auch Devisenhandel in der Möhlstraße getätigt. Da erinnere ich mich noch an so einen rothaarigen Typen. Wenn er gewechselt hat von Dollar in D-Mark oder D-Mark in Dollar, hat er das bis hinter dem Komma genau ausgerechnet, im Kopf. Das war seine Beschäftigung, das im Kopf auszurechnen. Ich habe als Kind sehr bewundert, wie der das konnte.

Schöne Erinnerungen. Haben Sie auch Razzien erlebt?

Ja. Da kam berittene Polizei. Und dann haben die Leute, die etwas Unerlaubtes dabei hatten, es irgendwo schnell weitergegeben.

Wie war das für Ihre Eltern?

Meine Mutter hat Angst bekommen, wenn sie einen Polizisten oder Uniformierten auf der Straße gesehen hat. Sie hat sofort die Straßenseite gewechselt und richtig zu zittern angefangen. Das hat relativ lange angehalten. Über die Kriegszeit hat sie überhaupt nicht gesprochen.

Und Ihr Vater?

Mein Vater hat viel darüber gesprochen. Da habe ich einiges mitbekommen. Da ist aber sehr viel zum einen Ohr rein und zum anderen raus, weil ich es einfach nicht wahrhaben wollte, was man meinen geliebten Eltern angetan hatte. Ich wollte es einfach nicht hören. Viel später, als ich dann doch mehr wissen wollte, war es zu spät …

Früher waren Sie oft in der Möhlstraße, nun leben Sie seit Jahrzehnten in Bogenhausen. Ist der Stadtteil jüdischer als andere Teile Münchens?

Ja, das denke ich schon. Erstens gibt es eine Synagoge in der Possartstraße. Das ist «meine» Synagoge, in die ich gehe. Dadurch ist der Zuzug von Juden und Jüdinnen natürlich groß. Wir haben auch die große Synagoge am Sankt-Jakobs-Platz, aber hier in Bogenhausen, würde ich schon sagen, ist eine Konzentration von Juden.

Die Synagoge in der Possartstraße ist sehr orthodox. Sind Sie heute religiöser als früher?

Es kommt darauf an, was man unter religiös versteht. Einen kleinen Wendepunkt hat die Krankheit meiner ersten Frau gebracht. Damals habe ich einen Deal mit dem lieben Herrgott gemacht. Ich habe gesagt: «Du schaust, dass meine Frau wieder gesund wird, und ich werde dafür jeden Schabbat in die Synagoge gehen.» Er hat sich daran gehalten, meine Frau wurde gesund. Seitdem gehe ich jeden Samstag in die Synagoge.

Nach all den Jahren in München haben Sie die deutsche Staatsbürgerschaft erst sehr spät angenommen.

Ja, das war eine Hürde. Es war für mich schon eine Schwierigkeit, Deutscher zu werden. Ich habe mich durchaus als Bayer gefühlt, als Münchner. Mit dem Deutschsein hatte ich aber ein Problem.

Wir hatten den sogenannten Nansen-Pass für «staatenloser Ausländer». Das war ein komisches Gefühl. Wir sind oft nach Österreich gefahren, und jedes Mal hat man dafür ein Visum gebraucht. Irgendwann ist mir das auf die Nerven gegangen. Dann habe ich den Pass beantragt und ihn sofort bekommen. Seitdem bin ich Deutscher.

Wenn EM ist, sind Sie dann für Deutschland?

Für Bayern.

Für Bayern?

Für Bayern immer.

Bayern oder Sechziger?

Bayern. Absolut.

Hatten Sie später eigentlich noch mal Kontakt mit Ihren Retter*innen?

Wir haben natürlich nach dem Krieg den Major und die Irena gesucht. Den Major hat man gefunden, der lebte in der Nähe von Nürnberg. Er war dann sehr oft in München, hat bei uns gewohnt, auch wenn es da sehr beengt war.

Wie war das für Sie?

Ich habe diesen Mann geliebt. Ich habe ihn «Zeide» genannt, das ist das jiddische Wort für «Opa». Ich hatte ja keine Großeltern mehr, die sind alle umgekommen.

Und Irena?

Irena haben wir erst mal nicht gefunden. Anfang der 1980er-Jahre erhielt ich ein Schreiben von einem Rabbiner aus Los Angeles. Der hat gefragt, ob ich derjenige Roman Haller bin, der unter diesen bestimmten Umständen im Wald geboren worden ist, ich würde gesucht werden.

Von Irena?

Ja genau. Ich habe mich sehr gefreut, habe sie sofort kommen lassen nach München. Meine Eltern waren damals schon sehr krank. Aber ich habe Irena zu ihnen gebracht, und sie haben sich auch sehr gefreut. Kurz darauf wurde sie in Yad Vashem als Gerechte unter den Völkern geehrt. Und ich habe Irena noch ein paar Mal gesehen.

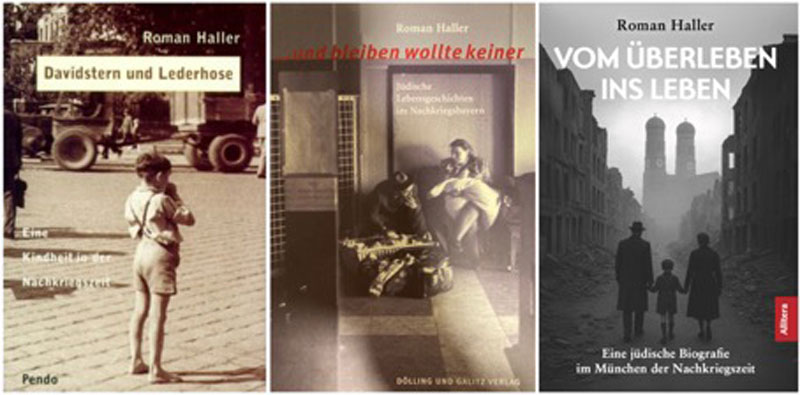

Ihr Aufwachsen in München haben Sie in einem Buch mit dem hübschen Titel «Davidstern und Lederhose» beschrieben.

Das zeigt eben meine beiden Identitäten, die bayrische und die jüdische.

Roman Haller über Heimat und Schreiben

Im November erscheint ihr neues Buch, was wird da der Fokus?

Das neue Buch heißt «Vom Überleben ins Leben». Das berichtet auch von dem, was ich über die Kriegszeit weiß. Und es geht bis zum heutigen Tag, ist also ein umfassenderes Buch.

Wie kamen Sie eigentlich zum Schreiben?

Ich hätte immer so gerne etwas Geschriebenes von meinen Eltern gehabt. Als ich ihre Wohnung ausgeräumt habe, ist mir klar geworden, wie wenig von einem bleibt, wenn man nichts aufgeschrieben hat. Da habe ich beschlossen, irgendwann mein Leben niederzuschreiben. Aber ich habe es immer weggeschoben. Ist ja noch viel Leben vor mir und so. Ich habe es immer aufgeschoben.

Wann änderte sich das?

Während eines Flugs nach Prag. Das war der schlimmste Flug, den ich jemals erlebt habe. Alle haben gedacht: Das war’s. In diesem Moment ist mir eingefallen: «Mensch, verdammt noch mal, jetzt stürzt du ab und hast dieses Buch nicht geschrieben.» Da habe ich mir gesagt: «Wenn du zurückkommst, setzt du dich hin und schreibst.»

Wir haben viel über das Münchnersein und das Jüdischsein gesprochen. Was ist für Sie Heimat? Lässt sich das irgendwie beantworten?

Heimat ist so ein großes Wort. Ich kann Ihnen sagen, was Heimat nicht ist. Also da, wo ich geboren wurde. Ich weiß nicht mal, wo ich geboren wurde. Also das ist schon mal nicht die Heimat.

Nun Israel. Ich habe einen sehr starken Bezug zu Israel. Aber ich spreche nicht einmal Hebräisch, habe niemals in Israel gelebt. Also Israel kann auch nicht meine Heimat sein.

Deutschland kann auch nicht meine Heimat sein, da ist zu viel passiert. Die deutsche Sprache, ja. Die deutsche Sprache kann meine Heimat sein. Ich würde auch sagen, München. Ich fühle mich als Münchner, als Bayer. Das kann meine Heimat sein. Wie gesagt, die deutsche Sprache auf jeden Fall. Aber Heimat sind Freunde von mir. Ist meine Familie. Das ist Heimat.

Tipp – Roman Haller präsentiert sein Buch «Vom Überleben ins Leben»

Am 3. Dezember von 19–21:30 präsentiert Roman Haller sein Buch im Jüdischen Gemeindezentrum Münchens. Grußworte spricht Dr. h.c. Charlotte Knobloch (Präsidentin IKG München und Ob.), moderiert von Shahrzad Eden Osterer (Bayerischer Rundfunk). Eine Anmeldung ist erforderlich, Eintritt frei.

Lesetipps: Erinnerungen von Zeitzeug*innen im Mon Mag

- Marian Offman über (sein) jüdisches Leben in München, sein Leben als Politiker uns seinen ersten Roman «Mandelbaum» – (27.08.2025)

- «Wir haben lange noch aus Koffern gelebt» – Der Zeitzeuge Paul T. über das jüdische Leben im Nachkriegsmünchen – (19.03.2025)

- Erinnerungen aus einer jüdischen Kindheit im Nachkriegs-Bogenhausen – (5.02.2025)

- Die Erklärung dieses und weiterer Begriffe finden Sie im Glossar zur Ausstellung «Maria Theresia 23». ↩︎

Führungen durch unsere Ausstellungen:

Anmeldung jeweils über die MVHS

Das Hildebrandhaus. Geschichte einer Künstler*innen-Villa

(Ausstellung «Maria Theresia 23»):

Sonntags um 14 Uhr: 21.12. /11.1.

Anmeldung über die MVHS

Literarisches München zur Zeit von Thomas Mann

(wird im Januar 2026 abgebaut):

Samstags um 15 Uhr: 27.12.

Sonntags um 14 Uhr: 3.1.26