Marian Offman spricht mit Katrin Diehl über jüdisches Leben nach der Shoa in München, über Kindheit zwischen Kanada und Bayern, über Antisemitismus und die Suche nach Zugehörigkeit. Sein autofiktionaler Roman «Mandelbaum» wird dabei zur literarischen Parallelstimme, in der Erinnerung und Fiktion miteinander verschwimmen. Ein Beitrag zu «Maria Theresia 23».

Ich will kein Opfer sein – und will das auch nicht für meine Kinder und Enkel.

Marian Offman

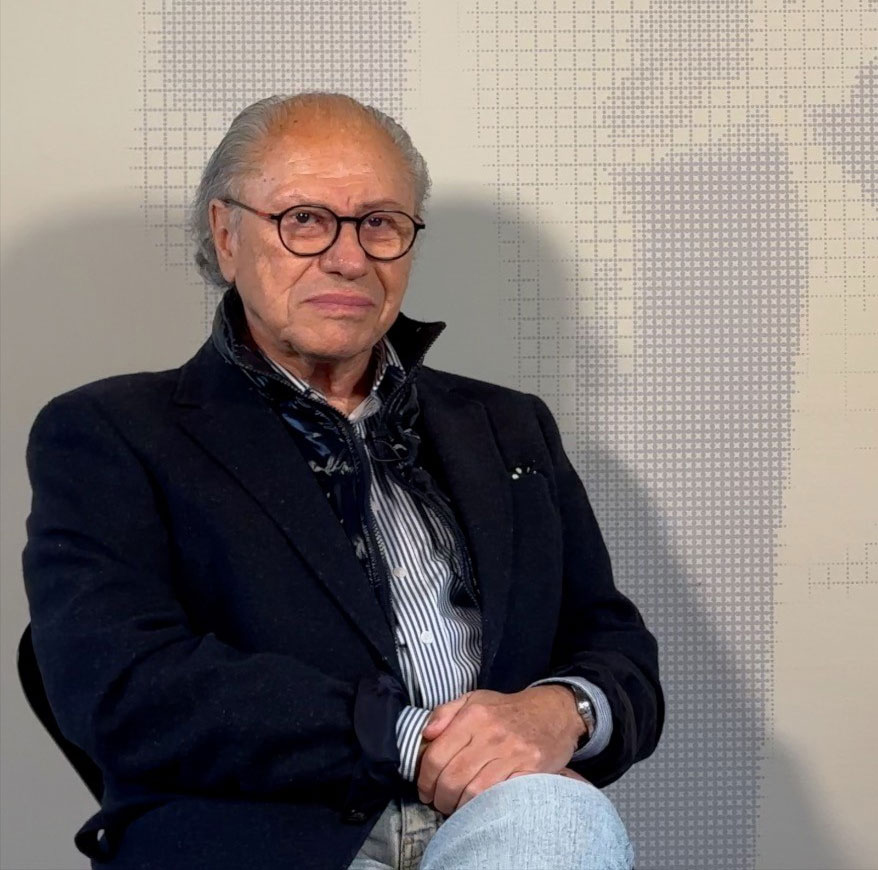

Marian Offman, 1948 in München geboren, ist Lokalpolitiker, Autor zweier Romane, Unternehmer sowie seit 2021 Beauftragter Münchens «für den interkulturellen Dialog». Von 2004 bis 2012 war er Vizepräsident der Israelitischen Kultusgemeinde München und Oberbayern. 30 Jahre lang – bis 2021 – gehörte er dem Vorstand der Gemeinde an.

Marian Offman im Gespräch über Herkunft, Erinnerung, Antisemitsmus und Literatur als Lebensraum

Was meine Tätigkeiten anbelangt, kann und will ich nicht staffeln oder sagen: Ich bin erstens das, zweitens das … Mir ist das alles gleich wichtig. Das eine ist eben mein ‹Broterwerb›, und meine Hausverwaltungsfirma bedeutet mir auch wirklich viel. Ich habe die Firma aus dem Nichts aufgebaut, sie steht gut da. Ich bin für die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen verantwortlich, umgekehrt zeigen sie Verantwortung für mich. Sie tragen meine Entscheidungen wie die Folgeschritte mit, was sehr wichtig für mich ist, weil ich oft – wegen meiner anderen ‹Jobs› – unterwegs sein muss. Was schon einmal vorkommt: dass man seine Gedanken mitschleppt. Die lassen sich nicht einfach abwerfen, nur weil man jetzt an einem anderen Schreibtisch Platz genommen, es mit anderen Leuten und Problemen zu tun hat.

Marian Offman

Seit 2002 sitzt Marian Offman, damals noch für die CSU, mit wenigen Jahren Unterbrechung im Stadtrat, dem er auch 2024 angehört, inzwischen für die SPD. Für München war er der erste jüdische Stadtrat, der nach 1945 wieder angetreten und auch gewählt worden ist.

Marian Offman ist ein Kulturmensch. Sein Herz schlägt vor allem für die Literatur. Musik und Architektur bezeichnet er ebenfalls als seine «Kraftspender». Und wenn es seine Zeit zulässt, ist er auch ein Stadtspaziergänger.

«Die Synagoge ist für mich ein Fixpunkt in meiner Heimatstadt München»

Altbauten mit kunstvoll gestalteten Fassaden wirken oft positiv auf mich. Ich überlege dann auch nicht, ob in dem Haus mal Nazigrößen gewohnt haben. Schöne Gebäude haben für mich etwas Erhabenes. Denken Sie nur an all die alten Villen in Bogenhausen … Die anzusehen, tut mir gut, erheitert mich. Selbstverständlich gibt es auch zeitgenössische Architektur, die ich für gelungen halte. Dazu gehört unbedingt das jüdische Gemeindezentrum mit Synagoge und dem Jüdischen Museum am St.-Jakobs-Platz. Für mich ein Fixpunkt in meiner Heimatstadt München.

Marian Offman

Das Gemeindezentrum steht dort seit 2006. Auf seine Grundsteinlegung hatten 2003 Neonazis einen Sprengstoffanschlag geplant, den die Polizei gerade noch rechtzeitig hatte aufdecken und verhindern können. Marian Offman selbst wird immer wieder von Neonazis angegangen. Den Kampf gegen sie, wie gegen Antisemitismus insgesamt, gibt er nicht auf.

15 bis 20 Prozent sind in der Stadt, in der ich lebe, antisemitisch oder latent antisemitisch eingestellt. Das scheint wohl eine feste Größe zu sein – dagegen müssen wir aufstehen. Dass der Antisemitismus in letzter Zeit stark zugenommen habe, wird von vielen behauptet und ist auch Mainstream innerhalb meiner Gemeinde. Persönlich kann ich das weder bestätigen, noch erlebe ich das so.

Marian Offman

An den Entscheidungsprozessen, die dem Bau des Gemeindezentrums vorausgingen, war Marian Offman stark beteiligt – sowohl auf politischer Ebene als auch bei Begutachtung und Diskussion der eingereichten Architekturentwürfe.

Ihm gefiel die Planungsidee, die einzelnen Komplexe frei stehend auf dem Platz zu verteilen dabei der Ohel-Jakob-Synagoge eine exponierte Stellung zukommen zu lassen.

Kanada, München und die Erinnerungsräume in Marian Offmans «Mandelbaum»

2022 legte er mit «Mandelbaum» seinen ersten Roman vor. Schon im Jahr drauf folgte sein zweites Buch: «Jakov der Municher. Eine Roadstory im Mittelalter».

Sein literarisches Debüt lässt sich als autofiktionaler Roman bezeichnen, und doch trifft das die Sache nicht ganz. «Mandelbaum» beansprucht und spiegelt eine eigene Wahrheit, eine eigene Wirklichkeit, die beides ist: Realität wie Realitätsbewältigung.

Bei dem Leben, das ich bisher leben durfte – bis 1201 –, ist es eigentlich egal, ob die Dinge wahr sind oder erträumt oder erdichtet. Ich habe schon immer in einer Parallelwelt gelebt. Für mich stellte es eine Möglichkeit dar zu ertragen, was das Leben von Anfang an von mir forderte. Ich hatte keine leichte Kindheit, keine leichte Jugend. Literatur war mein Überlebenselixier, Fiktion nicht wirklich zu trennen von dem, was sich vor mir abgespielt hat.

Marian Offman

Die Figur Felix Mandelbaum bekommt damit sein Recht, ebenfalls Auskunft zu geben, neben Marian Offman, statt Marian Offman, zusammen mit Marian Offman.

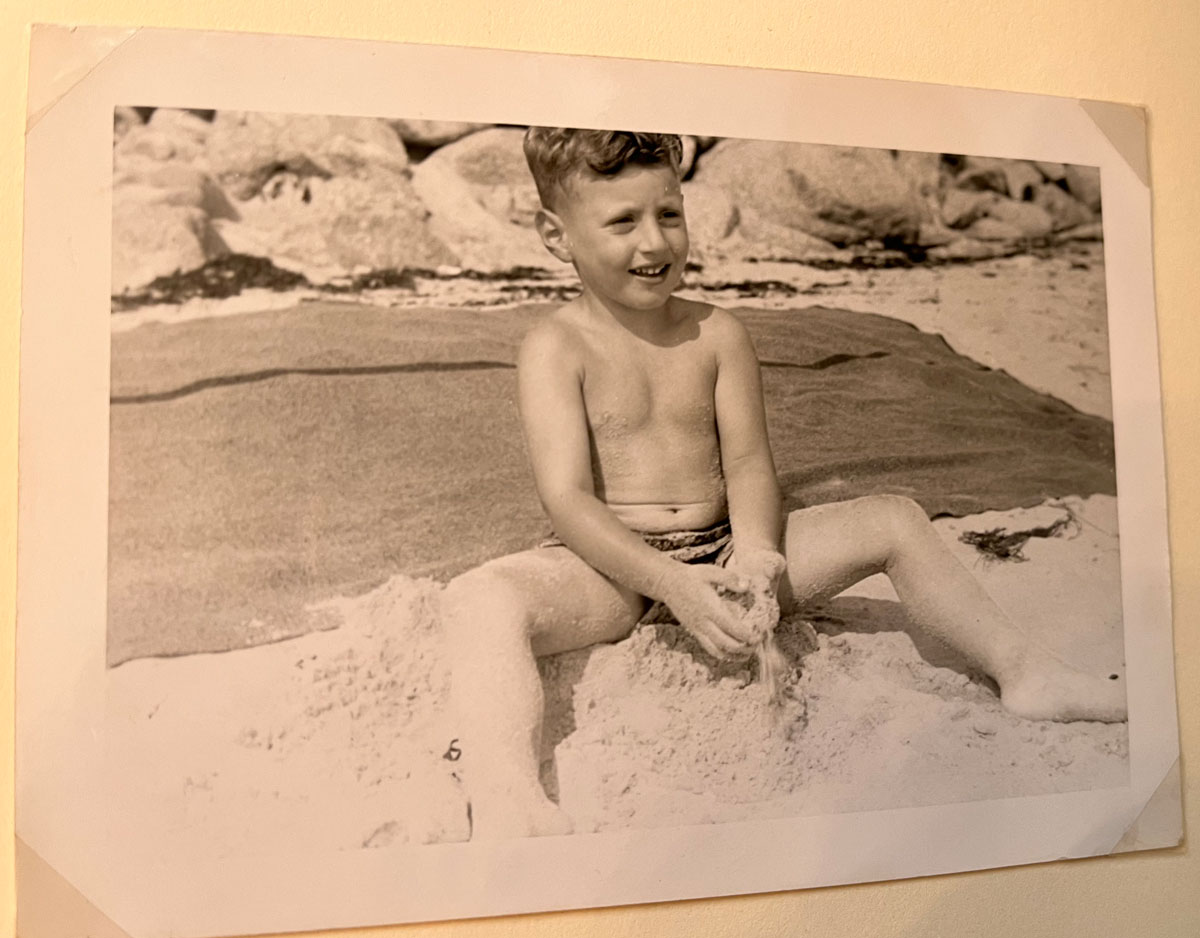

Marian Offman ist das Kind zweier Shoa-Überlebender. Der Vater kam aus Polen, die Mutter war Münchnerin. Noch als Baby erkrankte Offman an einer offenen Tuberkulose. Man reiste mit ihm nach Kanada aus. Dort gab es Verwandtschaft und ausreichend Penizillin. Außerdem musste der Vater mit Folgen rechnen, was seine Schwarzmarktgeschäfte in der Möhlstraße betraf.

Die Miete für unser kleines Haus im Hafenviertel von Halifax finanzierte mein Vater auf ungewöhnliche Weise, wie mir meine Mutter später erzählte. Er hatte auf dem Münchner Schwarzmarkt in der Möhlstraße drei Leica-Kameras verkauft. Es waren Vorkriegsmodelle, damals wie heute wertvoll, und meine Eltern konnten mit dem Erlös die Miete für ein halbes Jahr zahlen.

Felix Mandelbaum

Marian Offman empfindet bis heute rückblickend seine Kinderjahre in Kanada «als hell und friedlich». Ruhig waren sie nicht: «Bis zu meinem fünften Lebensjahr habe ich den Atlantik sechsmal überquert.» In Kanada gab es gelebtes liberales Judentum, «und alle schmückten damals noch zu Weihnachten ihre Bäume in den Gärten mit Lampen».

Die Ehe der Eltern hält nicht. Es geht zurück. Wieder über den Atlantik. Wieder nach München. Ein Kulturschock für das Kind, das anfangs bei Verwandten in Laim unterkommt.

Diese alten, schweren Schulbänke … Dunkel, fast schwarz, mit Tinte bespritzt. Und alles hat geknarzt. Und den Lehrer seh’ ich auch noch vor mir. Mit Bart und Knickerbockern. Ich habe mich überhaupt nicht wohlgefühlt, bin oft krank gewesen.

Marian Offman

Die Familienkonstellation ist so instabil wie unruhig. Den Wohnungswechseln folgen Schulwechsel. Von den anderen Kindern lernt der Bub aus Kanada vor Deutsch erst einmal Bayerisch. «Due deine Haxn doa weg» ist einer seiner ersten Sätze. Wie alle Buben trägt auch er Lederhosen.

Die Suche nach Normalität im Religionsunterricht für jüdische Kinder in der Möhlstraße

Bis heute, sagt Marian Offman, sei er an die 17-mal innerhalb Münchens umgezogen, wohnte mal in Sendling, Lochham, Waldtrudering, Schwabing, Gern, Neuhausen … Er kennt diese Stadt also von innen heraus. Auch zu Bogenhausen – «gewohnt habe ich da nie» – hat er seinen Bezug.

In den Klassen der Volksschulen ist er der einzige Jude. Als er in der Schule in Waltrudering während des katholischen Religionsunterrichts antisemitisch angegangen wird, meldet ihn der Vater zum wöchentlichen Talmud-Thora-Unterricht, zum jüdischen Religionsunterricht, in der Möhlstraße an.

Ich … staunte nicht schlecht, als der Kaplan den Jungen von tödlichen Geschlechtskrankheiten erzählte. (…) Ich wurde neugierig, verstand aber nicht, welchen Bezug das Thema zur Religion haben sollte. Als dann der Kaplan in seiner schwarzen Soutane aufsah und mich stirnrunzelnd wahrnahm, meinte er: ‹So, nun verlassen alle Heiden sofort den Raum!› Blitzschnell drehten die Jungs ihre Köpfe in meine Richtung, breit grinsend, wie um mir zu bedeuten, dass nur ich gemeint sein könnte. Fassungslos und wütend stand ich auf und verließ schnell mein Klassenzimmer. Ich war ausgeschlossen worden.

Felix Mandelbaum

Der Unterricht in der Möhlstraße habe ihm ganz gut gefallen, erinnert sich Marian Offman. «Wir Kinder haben ja nach einer Normalität gesucht, haben viele Witze gemacht und so.» Der Unterricht habe meist im Freien stattgefunden, und es habe schön viel Chaos geherrscht. Die Mehrzahl der Kinder seien aus dem aufgelösten Displaced Persons – also DP-Lager in Föhrenwald gekommen.

Sie waren eine verschworene Schicksalsgemeinschaft – ich fühlte mich wohl unter ihnen.

Felix Mandelbaum

Auch in der von den amerikanischen Hilfsorganisationen UNRA (United Nations Relief and Rehabilitation Administration), Joint (American Joint Distribution Committee) und HIAS (Hebrew Immigrant Aid Society) eingerichteten Synagoge in der Möhlstraße fand man sich.2 Die Erwachsenen trauerten oft, die Kinder versuchten der Trauer zu entgehen. So auch in der Synagoge in der Reichenbachstraße.

Während die Erwachsenen … ihrer toten Angehörigen gedachten, verließen wir Kinder den Gebetssaal, spielten währenddessen draußen und standen am Gitter des rauschenden Stadtbaches, der durch den Hof floss. Das Bachbett war mit dichtem, glitschigem Moos bewachsen. Der Geruch des schnell fließenden grünen Wassers erinnerte mich an das brackige Meerwasser, das in den kanadischen und deutschen Häfen die Ozeandampfer umspült hatte.

Felix Mandelbaum

Ein Außenseiter sei er dennoch auch dort geblieben, sagt Marian Offman. «Ich war zu dieser Zeit in keiner der zwei Welten, weder in der jüdischen noch der nichtjüdischen, richtig zu Hause.»

Irgendwann schafft er es aufs Gymnasium. Es wird das Maria-Theresia-Gymnasium am Regerplatz. Er entdeckt die schöngeistige Literatur für sich, wird politisch hellwach, orientiert sich stark nach links, ist engagiert und natürlich Pazifist.

Im Gymnasium war ich zwei Jahre lang Schulsprecher. Ich war schon wirklich sehr politisch, war bekannt wie ein bunter Hund. Irgendwie habe ich in dieser Zeit versucht, das Jüdische mit Hyperaktivitäten zu verdecken. Pazifist war ich ganz einfach aus dem Grund, weil dachte, wenn es keine Waffen, keine Gewehre gibt, dann gibt es auch keinen Holocaust.

Marian Offman

Seine «nahen» Freunde kommen aus der jüdischen Community. Am Anfang sei es ihm sogar schwergefallen, «christliche» Namen wie «Richard» oder «Hermann» auszusprechen, erinnert sich Marian Offman.

Sein politischer Tatendrang bleibt ihm. 2002 wird er der erste jüdische Stadtrat Münchens nach 1945.

Im Sitzungssaal meiner Fraktion hing mir gegenüber ein großes Kruzifix. Es zeigte Jesus Christus als an das Kreuz genagelte Figur. Ich hatte damit keine Probleme, war er doch der erste Jude in diesem Fraktionszimmer im schönen neugotischen Münchner Rathaus. Im Stillen nannte ich ihn Joschke. Das war der jüdische Name für Joshua. Einige Tage nach der Wahl fand auch ich mich zur feierlichen Verteidigung der neugewählten Stadträte im Alten Münchner Rathaussaal ein. Erstmals nach dem Krieg sollte in diesem Saal ein jüdischer Stadtrat vereidigt werden. Wir standen mit angelegten Stadtratsketten in einem Halbkreis, hoben gemeinsam die Hand zum Schwur und sprachen die vom Oberbürgermeister vorgelesene Eidesformel nach. Ein rechtsradikaler Stadtrat erhob die Hand zum Hitlergruß. (…) Er zeigte den Hitlergruß bewusst in diesem Saal, in dem der Verbrecher Goebbels am 9. November 1938 die sogenannte Reichspogromnacht ausgerufen hatte. Ich sah neben mir eine Kollegin von den Grünen, die ebenso entsetzt wie ich war.

Felix Mandelbaum

Statt in der Synagoge an den Infoständen im Bogenhausen

Längst hatte Marian Offman eine eigene Familie gegründet. Die Kinder besuchen den in den 1960er-Jahren wiedereröffneten jüdischen Kindergarten und die jüdische Grundschule in der Möhlstraße.

Dort stehen bis heute, wie auch am St.-Jakobs-Platz, Polizisten mit Maschinengewehren. Sie müssen unsere Kinder schützen. Das ist eine schreckliche Tatsache.

Marian Offman

Wegen Schule und Kindergarten führt ihn sein Weg fast täglich nach Bogenhausen, der Stadtteil, für den er auch lange politisch im Kreisverband tätig war.

Obwohl ich gut auf der Liste platziert war, forderten die Kollegen meines Verbandes von mir vollen Einsatz im harten Winterwahlkampf. So war ich bei Frosttemperatur unterwegs, klebte Plakate bei eisigem Wind, stand an den Donnerstagen am Infostand am Markt am Rosenkavalierplatz und verbrachte Samstagvormittage, anstatt in der Synagoge, an den Infoständen in Bogenhausen. Wieder musste ich rechte Sprüche von Passanten ertragen, die bei mir als Konservativem davon ausgingen, dass ich ihnen beipflichten würde.

Felix Mandelbaum

Ebenfalls über die Kinder hatte Marian Offman auch die Synagoge in der Reichenbachstraße wieder neu für sich entdeckt, das Gebäude, in der er als kleiner Bub so etwas wie eine «Heimat gefunden» hatte.

Diese besondere Synagoge hatte als Gebäude die Nazizeit überlebt. Innen war sie in der Reichspogromnacht vom 9. auf den 10. November 1938 von den Nazis verwüstet worden. Man hatte sie nach dem Krieg schnell, weil man sie dringend für die Überlebenden gebraucht hat, im ‹Rosenheimer Caféhaus-Stil› saniert. Den Geruch von dort trage ich bis heute in meiner Nase.

Marian Offman

Einige Wochen vor Schulbeginn war ich am Abend mit Daddy in der Reichenbachsynagoge zu Jom Kippur. Vor dem Kol Nidre zündeten wir im Vorraum zum Betsaal zwei Kerzen für seine Eltern, meine Großeltern, an. Seine Augen tränten. Der Raum war hell erleuchtet, die Betenden feierlich gekleidet. Wir saßen unter den Pelzhändlern. Einige kannten mich, streichelten mein Haar und lächelten warmherzig. Sie wussten wohl von unseren verworrenen Familienverhältnissen. (…) Der Gesang des Kantors wurde begleitet von einem flehenden, eindringlichen Seufzen vieler Betenden. Ich fühlte die Trauer, verstand, wie so oft, nicht den Grund und wurde dennoch von diesem bestimmten dumpfen Gefühl erfasst, das mich nie wieder loslassen sollte.

Felix Mandelbaum

In der Reichenbachstraße befanden sich neben der Synagoge auch die Räumlichkeiten der Gemeinde und ebenfalls ein Altenheim, auf das im Frühjahr des Jahres 1970 ein Brandanschlag verübt worden war. Sieben betagte Menschen wurden dabei getötet, alle Überlebende des Holocausts.

In der Gemeinde in der Reichenbachstraße tauschte man sich aus, vor allem wenn sich eine nächste Bedrohung ankündigte, wieder dunkle Wolken am Horizont aufzogen.

Im Sommer 1968 dauerte der Abnutzungskrieg im Sinai an, allerdings mit zunehmender Präsenz der Sowjetunion mit Kampfflugzeugen und sonstigem schweren Gerät. Israel rechnete mit einem neuen Krieg. Die Juden in der Diaspora sahen Israel gefährdeter denn je. In der Jüdischen Gemeinde in der Reichenbachstraße spielten sich dramatische Szenen ab. Mein Vater verschuldete sich …, um Geld für Israel zu spenden. Wir befürchteten mit der Vernichtung Israels einen zweiten Holocaust. Vertreter der Jewish Agency warben für die Auswanderung nach Israel und eine Vielzahl junger Juden folgte diesem Aufruf.

Felix Mandelbaum

In der Wohnung von Heinrich Hoffmann

Marian Offman freut sich sehr darüber, dass die Synagoge in der Reichenbachstraße, die 1931 für die jüdischen Münchner, vor allem die mit osteuropäischem Hintergrund, eröffnet worden war, seit 2021 aufwendig restauriert wird. Sie soll wieder in ihre aufsehenerregende ursprüngliche Bauhausarchitektur gebracht werden. «Das ist wunderbar.»

Seit jeher lehnt Marian Offman es vehement ab, als Opfer gesehen zu werden. «Und es ist ja genau dieses ständige Klagen über Antisemitismus, das die Opferrolle unterstreicht. Ich will nicht Opfer sein und will das auch nicht für meine Kinder und Enkel. Die Antisemiten drängen uns in diese Rolle. In grausamster Weise taten sie das am 7. Oktober vor zwei Jahren. Alles, was an diesem Tag an Brutalität und Terror geschah, traf die Menschen der Gemeinde natürlich bis ins Mark.»

Für mich ist der 7. Oktober eine Katastrophe. Da hat die Terrororganisation Hamas Jüdinnen und Juden gefoltert und getötet, wie es die Nazis in der Shoa taten. Kinder und Säuglinge wurden vor den Augen ihrer Eltern ermordet. Sehr bewusst haben die Terroristen das so gemacht. Das ist ein Stück unendlicher Demütigung, die man überhaupt nicht beschreiben kann. Dass sich das wiederholen konnte, kann ich fast nicht ertragen. Dass das nochmals Juden passiert, hat etwas so Schmerzhaftes. Das andere ist, dass ich mich in den letzten Jahren immer wieder gegen Netanjahu und seine rechtsradikale Regierung positioniert habe. Dass ich meine Überzeugung kundgetan habe, dass die das Land unglaublich geschwächt haben, sodass es der Hamas überhaupt erst möglich geworden ist, dieses Massaker zu verüben.

Marian Offman

Mandelbaum wusste von den Ereignissen des 7. Oktobers noch nichts, und er hatte und hätte sie in seiner Schrecklichkeit nie kommen sehen. Die Gemeinde habe sich seit dem Terrorangriff der Hamas in Israel in eine Art Burgmentalität geflüchtet, sagt Marian Offman. Alle wären enger zusammengerückt. «Na ja, nicht alle», schiebt er nach, «weil es ja, wie in einer Mehrheitsgesellschaft auch, immer auch welche gibt, die sich nicht der Mainstream-Meinung unterordnen.»

Egal wohin sich Marian Offman als Nächstes aufmacht, er trägt einen nicht leichten Rucksack an Gedanken, Erinnerungen, Sorgen mit sich. «Dagegen helfen nur Taten, hilft nur Engagement, hilft, den Menschen, ganz gleich, woher sie stammen und welchen kulturellen Hintergrund sie haben, zu helfen.«

Und ab und zu gibt es ja auch die kleinen Erfolge, das Gefühl, auf der richtigen Seite zu stehen, auch so etwas wie Genugtuung. «Genau. Das ist es, was ich gefühlt habe», sagt Marian Offman.

Genugtuung, als ich mithilfe des Stadtarchivs herausgefunden habe, dass in unserer Wohnung Jahre zuvor Heinrich Hoffmann, der bekannte Hoffotograf Hitlers, gelebt hatte. Und jetzt wohnte ich da: ein Jude mit seiner Frau, der sich nicht verbirgt, der sein Judentum offen lebt.

Marian Offman

- Im Judentum erinnert der (Geburtstags) Wunsch „bis 120″ (ad me’ah ve-esrim) an Moses, der exakt 120 Jahre alt geworden sein soll. ↩︎

- Mehr zu den amerikanischen Hilfsorganisationen im Artikel Die Möhlstraße – Zentrum jüdischen Lebens im Nachkriegsmünchen. ↩︎

* Das Interview mit Marian Offman ist auch ein Beitrag zum 6. #GLAMInstaWalk in der Monacensia.

Führungen durch unsere Ausstellungen:

Anmeldung jeweils über die MVHS

Das Hildebrandhaus. Geschichte einer Künstler*innen-Villa

(Ausstellung «Maria Theresia 23»):

Sonntags um 14 Uhr: 21.12. /11.1.

Anmeldung über die MVHS

Literarisches München zur Zeit von Thomas Mann

(wird im Januar 2026 abgebaut):

Samstags um 15 Uhr: 27.12.

Sonntags um 14 Uhr: 3.1.26

2 Antworten