Drei Künstlerinnen, drei Generationen, drei Lebenslinien im Zeichen der Schönheit: Elisabeth von Hildebrand (1878-1956), Clotilde Brewster (1915-1997) und Lola Peploe (*1979) verbindet eine leise, beharrliche Hingabe an die Kunst. Felicitas Ehrhardt folgt ihren Spuren von Florenz bis in die kargen Landschaften der Ägäis – durch Malerei, Exil, Film und Erinnerung. Ein Familienporträt über gelebte Kunst, weibliches Erbe und die stille Kraft der Selbstbestimmung. Ein Beitrag zu «Maria Theresia 23».

Künstlerische Wurzeln: Die Familie Hildebrand in Florenz

Those girls are brought up what I call perfectly (…). They have never read anything but the finest books (in all languages), never seen anything but the greatest works of art, never heard anything but the best music. And they like all these things – fine books, great art, beautiful music – very, very much.1

Mit diesen Worten beschreibt 1887 Mary, US-amerikanische Kunsthistorikerin und Ehefrau von Bernard Berenson, einem der größten Kunstkenner seiner Zeit, einen Besuch bei der Familie Hildebrand. Auch die englische Komponistin Ethel Smyth macht eine ähnliche Beobachtung in Bezug auf die Kinder:

The family consisted of several children, mostly girls – all of them budding sculptors, painters and poetesses.2

Elisabeth von Hildebrand: Kunst als Lebenselixier

Eines dieser ungewöhnlichen, in der Kunst beheimateten Kinder ist Elisabeth (1878–1956). Der zweitältesten Tochter von Irene und Adolf von Hildebrand kommt für das Fortbestehen von San Francesco di Paola bis zum heutigen Tag eine wichtige Rolle zu: Denn sie war es, die einen Großteil des Florentiner Familienanwesens nach der Enteignung im Ersten Weltkrieg zusammen mit ihrem Mann zurück erwarb und San Francesco gleichsam mutig wie entschlossen durch die Katastrophe des Zweiten Weltkrieges brachte. Somit befindet sich das große Anwesen durch Elisabeths Einsatz nun schon seit über 150 Jahren durchgehend in Privatbesitz der Familie.3

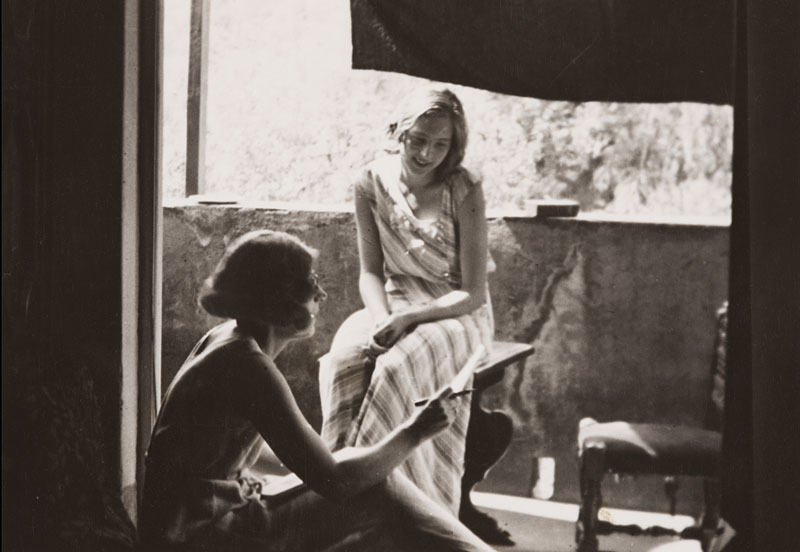

«Lisl», die zusammen mit ihren Schwestern von Kindesbeinen an Modell für ihren Vater stand, zeigte schon früh großes Interesse am Zeichnen und Malen. Hildebrand unterstützte und förderte sie darin. Ohne je eine künstlerische Karriere zu verfolgen, wurde die Kunst für sie zum Lebenselixier. So eigenwillig und unabhängig wie in ihrem Wesen drückte sie sich auch in der Malerei aus und schuf metaphorische Bildwelten mit einem ganz eigenen Klang.4

1902 heiratete Lisl, die wegen ihrer Schönheit auch «Mona Lisa» genannt wurde, Christopher Brewster (1879–1928), den einstigen Spielgefährten aus Kindheitstagen. Dessen Eltern gehörten zu den ältesten Freunden der Hildebrands: Julia, geborene von Stockhausen aus dem alten europäischen Adel stammend, hochmusikalisch, als Kind schon Schülerin von Frédéric Chopin, und der Anglo-Amerikaner Henry Bennet (H. B.) Brewster, den Henry James in «Notes of a Son and Brother» als «the clearest case of ‹Cosmopolitan culture›» bezeichnete.5

Mit der gebildeten Welt in Kontakt stehend, führte diese Ehe zwei Familien zusammen, in denen ein internationaler und kosmopolitischer Geist zu Hause war. In dieser Atmosphäre wuchsen die drei Kinder des Paares auf:

- Ralph (1905–1951),

- Harry (1909–1999) und

- Clotilde (1915–1997).

Clotilde Brewster Peploe: Malerei als Landkarte der Seele

Clotilde, genannt Cloclo, wuchs auf San Francesco di Paola in einer Welt der Kunst auf. Ab den 1920er-Jahren begleitete sie ihre Mutter auf deren Reisen, um das zu tun, was für sie zu einer inneren Bestimmung wurde: zu malen. Immer weiter spann sich der Radius von der Maremma und Elba über Sizilien, Kampanien und Dalmatien bis nach Griechenland. Auf Korfu und Santorin waren sie Gäste des französischen Aristokraten Reynald de Simony, der zum wichtigen Freund und Wegbegleiter für beide Frauen wurde.

Jene Reisen glichen oft monatelangen Wanderungen, durchgeführt mit einer spartanischen Anspruchslosigkeit und einzig der Malerei gewidmet. So berichtet die leidenschaftliche Cloclo ihrem Freund, dem Schriftsteller Arturo Loria, 1937 nach der Ankunft in Sessa Aurunca:

[…] la nostra vita ideale di lavoro è principata ed io mi sento dopo tanti mesi di nuovo come un pesce nell’acqua.»6

([…] unser ideales Arbeitsleben hat begonnen und ich fühle mich nach Monaten wieder wie ein Fisch im Wasser.)

Auch in Florenz waren die 1920er- und 1930er-Jahre von einem regen kreativen Austausch geprägt. So versammelten sich um die beiden Frauen Künstler und Intellektuelle aus aller Herren Länder, und für San Francesco di Paola begann eine neue Blütezeit als Künstlerhaus.7

1939 heiratet Cloclo den schottischen Galeristen Willy Peploe (1910–1965), Sohn des Malers Samuel J. Peploe. Der Ausbruch des Zweiten Weltkrieges zwang das frisch vermählte Paar, das sich gerade in Santorin aufhielt, nach Zypern und von dort über Palästina nach Tansania zu fliehen. In Afrika wurden die beiden ersten Kinder des Paares geboren: Clare (1941-2021) und Mark (1943–2025), die ihrerseits im Erwachsenenalter beeindruckende Karrieren im Film machten.8 Die jüngste Tochter Cloe (1946-2008) erblickte auf San Francesco di Paola das Licht der Welt.

Bis zu ihrem Tod setzte Cloclo, unbeirrt aller zeitgenössischen Tendenzen, einzig mit Palette, Leinwand und Farbe ausgestattet, ihre Suche nach der für sie «notwendigen Schönheit» fort. Sie fand sie in den kargen Landschaften der südlichen Ägäis und in den einfachen Dingen wie Krügen, Gräsern, Kakteen.9

2004 widmete ihr die Galleria d’Arte Moderna des Palazzo Pitti in Florenz eine Retrospektive. Im Ausstellungskatalog schrieb der Filmregisseur Bernardo Bertolucci (1941–2018), seit 1979 mit Cloclos ältesten Tochter Clare verheiratet, einen kurzen, fulminanten Text mit dem Titel «Due limoni, una scopa»,in dem er die Gemälde der Künstlerin als Visionen und Landkarten der Seele beschreibt, aber vor allem als das: als ein «tête-à-tête con Dio».10

Lola Peploe: Auf den Spuren ihrer Großmutter Cloclo

Auf den Spuren jenes einfachen Lebens, das aus Malerei, Spaziergängen und Freundschaften mit den Einheimischen bestand, beschließt Cloclos 1979 geborene Enkelin Lola Peploe ihren Film «Grandmother’s Footsteps» (2023). Dafür kehrt die in Frankreich lebende Schauspielerin und Regisseurin zurück auf die Inseln Amorgos und Serifos. Dieses Mal aber nicht wie in ihrer Kindheit, um mit ihrem Vater Mark ihre extravagante Großmutter zu besuchen, sondern um die Künstlerin zu entdecken, die Clotilde wirklich war. Und um jener für die junge Mutter und Regisseurin so entscheidenden Frage näherzukommen:

- Was bedeutete es für frühere Generationen, eine Frau, Mutter und Künstlerin zu sein?

- Und was bedeutet es bis heute?

Gelungen ist Lola Peploe ein intimes Porträt einer einzigartigen Künstlerin und einer «modernen, freien und mutigen Frau». (Arte TV)

Der Artikel von Felicitas Ehrhardt ist auch ein Beitrag zum 6. #GLAMInstaWalk in der Monacensia.

- Mary Berenson, zitiert nach Harry Brewster: «The Cosmopolites: a Nineteenth-century Family Drama», Norwich 1994, S. 274. ↩︎

- Ethel Smyth: «Impressions that remained», 2 Bde., London 1919, S. 309. ↩︎

- Vgl. Felicitas Ehrhardt: «Ästhetisches Utopia. Adolf von Hildebrand und sein Künstlerhaus San Francesco di Paola in Florenz», Regensburg 2018, S. 181–190. ↩︎

- Zum Leben und Werk Elisabeth Brewster: «Natura e Bellezza. Elisabeth Brewster Hildebrand», hrsg. von Susanna Ragionieri und Francesco Centurione Scotto Boschieri, Lucca 2007. ↩︎

- Mehr zur Familiengeschichte der Brewsters und ihrem sozialen Umfeld vgl. Harry Brewster: «The Cosmopolites, a Nineteenth-Century Family Drama», Norwich, 1994. Laura Fitzmaurice: Clotilde Brewster. Pioneering Woman Architect. London 2024. ↩︎

- Sessa Aurunca, 20.7.1937, Cloclo an Arturo Loria, Fondo Loria, L.69.6, in: «Clotilde Peploe. Dalla Toscana all’Egeo», Ausstellungskatalog hrsg. von Susanna Ragionieri, Palazzo Pitti, 31.3.–28.6.2004, S. 119. Ins Deutsche übersetzt von Felicitas Ehrhardt. ↩︎

- Vgl. FN 3, S. 203–210. ↩︎

- 1970 gehörte Clare Peploe zu den Drehbuchautor*innen von Michelangelo Antonionis «Zabriskie Point»; 1975 schrieb Mark Peploe das Drehbuch von Antonionis «The Passengers» (deutscher Titel: «Beruf: Reporter»); 1976 arbeiteten Clare Peploe und Bernardo Bertolucci zusammen an dem berühmten Monumentarfilm «Novecento» und 1979 drehten sie den den raffinierten und unruhigen Film «La Luna». In den späten 1980er- und frühen 1990er-Jahren schrieb Mark Peploe die Drehbücher für «Der letzte Kaiser» (1987), «The Sheltering Sky» (1990) und «Little Buddha» (1993). 1998 arbeiteten Clare Peploe und Bertolucci gemeinsam am Drehbuch für «L’assedio (Besieged)», einem der intensivsten Filme des italienischen Regisseurs. ↩︎

- Vgl. «La bellezza necessaria. Opere di Elisabeth Brewster Hildebrand e Clotilde Peploe», Ausstellungskatalog hrsg. von Susanna Ragionieri, Galleria Frascione Arte, Florenz, 4.11.–2.12.2023. ↩︎

- Bernardo Bertolucci: «Due limoni, una scopa», in: Clotilde Peploe. «Dalla Toscana all’Egeo», Ausstellungskatalog hrsg. von Susanna Ragionieri, Palazzo Pitti, 31.3.–28.6.2004, S. 16/17. ↩︎

Führungen durch unsere Ausstellungen:

Anmeldung jeweils über die MVHS

Das Hildebrandhaus. Geschichte einer Künstler*innen-Villa

(Ausstellung «Maria Theresia 23»):

Sonntags um 14 Uhr: 21.12. /11.1.

Anmeldung über die MVHS

Literarisches München zur Zeit von Thomas Mann

(wird im Januar 2026 abgebaut):

Samstags um 15 Uhr: 27.12.

Sonntags um 14 Uhr: 3.1.26

Eine Antwort