Corona im Fokus serbokroatisch-deutscher Literatur: Die beiden Autoren Denijen Pauljević und Jovan Nikolić schicken uns im dritten Teil des Tandems „Wir in der Zukunft“ auf eine rasante literarische Fahrt mit unbekanntem Ende. Mit dem Blick der Literatur nähern sie sich der Corona-Pandemie aus ungewohnter Perspektive und geben neue Denkanstöße.

Bei Denijen Pauljević fährt eine wütende junge Frau auf dem Fahrrad durch die Hitze einer namenlosen Landschaft. Ihr Ziel: eine unbekannte Zukunft jenseits des Feinds Corona.

Jowana gefällt das Gefühl, im Spiegel rückwärts zu fahren, die Vergangenheit liegt im Rücken, und trotzdem kommt sie voran.

Im Text von Jovan Nikolić wechseln wir die Perspektive: Ein Schriftsteller sitzt in einem Restaurant und arbeitet als er eine junge Frau auf einem Fahrrad heranrasen sieht, als wäre sie vor etwas auf der Flucht. Wenig später serviert sie ihm Bier.

Jede halbe Stunde bringt sie mir zwei Bierkrüge, sobald sie leere auf dem Untersetzer sieht. Sie stellt sie auf den Tisch, lächelt kurz, schaut mir direkt in die Augen, als ob sie in meine Seele eindringen würde (…). So handelte sie beim ersten und zweiten Mal, unaufhaltsam und gut gelaunt, denn aus irgendeinem nur ihr bekannten Grund, fühlt sie sich mächtig und unbesiegbar.

Denijen Pauljević: … als man denkt. Die Quadratur des Abstands

Unaufhaltsam und gut gelaunt ist Jowana, sie fragt sich, woran das liegt, die Welt in ihrem Rücken geht zu Grunde, es liegt wahrscheinlich daran, dass sie einer unbekannten Zukunft entgegenfährt, die ganze Fahrerei macht auch müde, aber das macht ihr nichts aus, denn aus irgendeinem Grund fühlt sie sich mächtig und unbesiegbar, womöglich weil sich im Rückspiegel die schwarze Autobahn entzieht, sogar zu flattern scheint, in einem unberechenbaren Fahrtwind, der wie ein Rauschmittel alle Sinne beansprucht. Jowana gefällt das Gefühl, im Spiegel rückwärts zu fahren, die Vergangenheit liegt im Rücken, und trotzdem kommt sie voran. Sie ist nicht nur mächtig und unbesiegbar, sie ist entschlossen und hat nichts zu verlieren, so kommt es ihr vor, und wenn man entschlossen ist, wird man gnadenlos. Da fällt ihr auf, dass der Benzintank leer wird. Am Straßenrand sieht sie einen Traktor, wunderbar, der Fahrer dieser imposanten Maschine ist gerade mit seiner Blase beschäftigt, bemüht sich um das Ablassen des Drucks im nahe gelegenen Gebüsch, klatscht mit der freien Hand die schmerzschenkende Bremse auf seiner braungebrannten Nackenhaut zu Tode, und das ist eine gute Gelegenheit, also parkt Jowana im Gebüsch gegenüber, rennt zum Traktor und springt in die Fahrerkabine. Der Schlüssel schaukelt direkt unter dem Lenkrad, Jowana dreht ihn, dabei steigt ihr der Geruch frisch aufgebrochener Erde in die Nase, nach Wasser und kaputten Regenwürmern, und sie tritt auf das außergewöhnlich große Gaspedal, noch nie ist Jowana hinter dem Lenkrad solch eines Ziehungeheuers gewesen, aber sie fühlt sich wie zu Hause, und während die prächtigen, beängstigenden Hinterreifen Matschbrocken durch die Luft schleudern und den Himmel verdunkeln, versucht Jowana vergeblich im Rückspiegel den zurückgelassenen Fahrer zu finden, aber nein, nur das Dickicht aus Dreckspritzern bleibt zurück.

Es rumpelt unter ihr, sie fragt sich, ob das nur eine Einbildung war oder ob sie tatsächlich, tätlich, gerade ein Fahrrad umgenietet hat. Fahrradfahrer sind wie Insekten über der Landstraße, tauchen aus dem Nichts auf, manche werden unter den Lkw und anderen Gefährten sogar kilometerweit die Straße entlang geschleift. Aber das Fahrradfahren macht trotzdem Spaß, David Clark – der Gesundheitsminister Neuseelands –, auch schwedische Premierminister und deutsche Umweltminister sind dafür bekannt.

Der Weg in die Zukunft ist sehr einfach, schneller als die Neugier, glaubt Jowana, sie möchte wissen, ob das stimmt, was manche behaupten, dass in der Zukunft die Lebensqualität gestiegen ist, keine Löcher in der Seele, und die unsichtbare Gefahr, die winzigen Diebe unserer Leben, ist angeblich ganz anders. Das Leben ist kein bizarrer Warteraum auf den Tod, wie ein großer Denker unserer Zeit gesagt hat.

Vor zwei Jahren hat Jowana sich gefreut, das erste Mal an einem Filmfestival teilzunehmen, ihren Kurzfilm über Bienenzüchter zu zeigen, die Besucherinnen und die Stadt Mainz ein wenig kennenzulernen. Aber. Es kam leider anders. Wirklich überraschend. Ein nur unter einem Mikroskop erkennbares Grauen, das das gewohnte Leben völlig aus der Bahn wirft und eine Endzeitstimmung hervorruft. Keine waschechte Zombie-Apokalypse, das wäre einfacher zu handhaben und zu überblicken gewesen, wahrscheinlich. Jowana wären hirnschwache Zombies lieber, obwohl es ihr ohnehin schon immer vorkam, als wäre sie von einer amorphen Gehirnmasse umgeben, vor allem wenn sie in der Früh die Zeitung aufgeschlagen hat – Menschen, nicht nur Reichsbürger, die überzeugt sind, Bill Gates würde versuchen, den Menschen bei Impfungen Chips einzusetzen, um sie zu unterwerfen, und andere, die glauben, es sei möglich, Astronauten zur Sonne zu schicken, denn dort fände man die wahre Impfung.

Ja, Jowana ist frustriert und völlig fertig mit den Nerven, und das wäre toll, richtige Zombies, die man an der Gurgel packt, das würde ihr gefallen, jemand muss für den ganzen Stress und das Leid büßen, sie würde den nächsten Waffenladen betreten, die gibt es aber leider nicht mehr, stell dir vor, eine Waffenstube, wo man Baseballschläger, Kettensägen, Hammer, Nagelpistolen, Gartenscheren, Stacheldraht, Granaten und Schwerter, auch Mistgabeln holen kann, Dinge, die weh tun, um alles niederzumähen, was auf zwei Beinen steht oder torkelt, denn irgendjemand, eine Armee von irgendjemands, muss es ausbaden, den Frust und den Scheiß. Fließende Hirne, spritzende Augen und tanzende Eingeweide, das will Jowana hinterlassen, eine Spur der Verwüstung im Schein zitternder Flammen, hallo Rom – wobei, es wurde nie bewiesen, ob Nero es selbst getan oder es in Auftrag gegeben hat, Jowana ist viel cooler als Kaiser Nero, obwohl sie kein Instrument spielt, sie macht eine bessere Figur, auch ohne eine Lyra, mit einer Flasche Rakija in der Hand, nach einem Schluck Schnaps brennt die Welt viel besser, glänzt und mäandert in der Ferne, gerade im Rücken, denn Jowana schaut in die Zukunft, sie will in der Zukunft mit beiden Füßen fest auf dem Boden stehen, es reicht ihr mit Geldlosigkeit und leeren Supermarktregalen, mit dem Gefühl, im Boden zu versinken, Jowana hat sich die Haare abrasiert, irgendwo, irgendwann hat sie ein Gedicht gelesen:

Die Leute drehen durch, und durch bin ich auch, die Regale in den Läden stehen leer, leer fühlt sich mein Bauch, das Gefühl nichts mehr zu fühlen, fühlt sich tragisch an, deshalb sind jetzt meine Haare dran, Rasierer in der Hand, neun Millimeter Richtung Freiheit, Stück für Stück, nie wieder zurück, Prinzessinenhaare sind nicht da zum Kämpfen, wenn man in der leeren Schlange steht, kurzer Prozess, Bye Bye Princess!

Vor Jowana flimmert die Luft vor Hitze, sie hört Grillen, und am Horizont, wo die Straße abbricht, sieht sie einen schwarzen Punkt, aus dem wächst eine Gestalt auf einem Fahrrad heraus. Das Radl ist schwarz, der Fahrer ist schwarz. Sie brauchen viel Zeit, das Radl und der Fahrer, jeder Tritt in die Pedale dauert mehrere Sekunden, der Fahrer wird größer, das Fahrrad aber nicht, nicht im gleichen Tempo, die Gestalt fährt eine Zeit lang auf einem winzigen Fahrrad, das sie eigentlich gar nicht tragen können dürfte. Als der Schattenriss vorbeifährt, stellt Jowana fest, dass er eine Krone aufhat. Und er tritt mit sechs roten Beinen in zwei Pedale. Die Fahrt in die Zukunft hat sich also doch gelohnt.

Die Viren sind keine nur unter einem Mikroskop auszumachende Gefahr, sie sind groß und greifbar geworden. Angeblich ist in der Zukunft auch sonst alles anders, das wird ununterbrochen behauptet, die Corona-Gefahr ist zu einer Armee wohlwollender Verbündeter geworden, zu angenehmen Begleitern, mit denen man über alles reden kann, denen man sich anvertrauen kann, die sich um Lästiges kümmern, das Zwischenmenschliche, den Haushalt, sie sind gute Geister, die die Zukunft gestalten, wie Anführerinnen aus utopischen Romanen.

Jowana beschließt, eine Pause zu machen, genug der Raserei, der Raserei, der Raserei, nach einer relativ langen Reise bekommt man Durst, und sie tritt auf die Bremse. Traktoren fahren nicht schnell, aber sie bremsen stark, und Jowana fliegt beinahe durch die Windschutzscheibe auf die Straße. Sie parkt neben einer Tankstelle, diese Tankstelle ist vielmehr eine Kneipe – mit Tischen, Stühlen, Gästen und Gläsern, aber durchsichtig und bunt wie eine Tankstelle, bloß ohne Zapfsäulen.

Jowana setzt sich an den ersten Tisch neben der Tür und da fällt ihr auf, dass alle im Raum sechs rote Beine haben und eine Krone tragen, na ja, warum auch nicht, in der Zukunft ist das womöglich hip, alle sind Herrscherrinnen und Herrscher ihrer eigenen Reiche, sogar Viren. Eines dieser Wesen, mit kurzem Bart, in knallgelber Fahrradmontur, kommt an ihren Tisch und fragt sie, was sie bestellen möchte. Fahrraduniform, pfui, das ist das Letzte, Jowana findet es widerlich, mit solchen würde sie niemals ins Bett gehen.

Sie bestellt gleich zwei Bier, so viel Durst hat sie. Als die Bedienung – so muss man das Ding nennen, auch wenn es kein Mensch ist, denn alle, die eine Uniform tragen, Ärzte, Astronauten, Polizisten, dienen – die Bestellung bringt, viel schneller als erwartet, und sich auf den freien Stuhl setzt, fragt sie Jowana, was sie interessiert. Ohne zu überlegen, fragt Jowana:

„Wo sind alle Menschen?“

„Da, um uns herum, überall, bloß unsichtbar. Ich meine, schon sichtbar, aber nur mit einem Mikroskop.“

„Aha.“ Jowana ist skeptisch. „Auch um meine Biergläser herum?“

„Mach dir keine Sorgung, beziehungsweise Sorgen“, beeilt sich das Bedienungs-Wesen zu erklären. „Den Menschen geht es gut. Sie haben gute Freunde, gute Wohnungen, das Geld spielt keine Rolle, es wird nicht geschuftet, wirkümmern uns um alles, alle sind gesund, alles funktioniert, alles geklärt. Wir Viren sind sehr effizient, Effizienz ist der Sinn des Lebens.“

„Der Spaß am Leben ist also unsichtbar geworden“, resümiert Jowana.

„Aber wir fühlen uns sehr wohl in dieser Umgebung, kooperieren und koexistieren mit Menschen, mit allen, das ist gut, no problemo!“

Das ist so banal, geht es Jowana durch den Kopf, alles besser in der Zukunft, diese Aufzählung ist eine Liste, und wie jede Liste wird auch diese irgendwann langweilig, es ist schon vom Vorteil, wenn etwas am Anfang einer Liste steht, am besten die neuesten Errungenschaften ganz oben, gute Freunde, gute Wohnungen, das Geld ohne Rolle.

„Die Menschheit wird nicht weniger, dank einer coolen App“, ergänzt die Bedienung. „Aus ein paar Videoaufnahmen eines jeden Individuums erzeugt sie immer wieder neue Geschichten, setzt sie neu zusammen, andere Apps können da agieren und interagieren, die Bildsprache durch verschiedene Filter verändern, und das Leben scheint zugleich unendlich und überflüssig zu werden.“

Jowana fühlt sich hilflos, sie möchte der Bedienung eines der Biergläser in den gekrönten Kopf stoßen.

„Menschen haben weiterhin Spaß, können sich die Kante geben, aufeinander losgehen und so weiter. Oder sich zu Tode langweilen“, beendet die Bedienung und trinkt Jowanas Bier aus, beide Gläser auf ex.

„Ist ohnehin ungesund“, fügt sie hinzu.

Jowana ist durstig geblieben und erwägt, weiter in die Zukunft zu reisen.

„Das Bier geht auf mich“, sagt die Bedienungsgestalt und geht. Jowana stellt fest, dass die Eingangstür nicht mehr erkennbar ist, irgendwie verblasst, no problemo, sie tritt mit dem Fuß die Wand ein und zwängt sich durch das Loch ins Freie.

Draußen gibt es eine weitere Feststellung – der Traktor ist weg. Wie gewonnen, so zerronnen. Jowana ist eine ungeduldige Person und auch nicht gerade harmoniebedürftig, also hebt sie, bevor sie auf ein nicht angeschlossenes Kinderdreirad steigt, einen großen Stein und holt aus, um das durchsichtige, beinahe unsichtbare Rasthaus zu zerschlagen.

Die zitierten Gedichtzeilen stammen aus „Bye bye Princess“ von Pia Yaman, Mag Pietsch und Lia Fresno-Vazquez.

Jovan Nikolić: Fuge für Notenblatt, Bier und Fahrrad

Der Kellner war seit langem nicht gekommen und ich war durstig wie ein Köter. Ich hatte Angst, dass ich meine Zunge, trocken wie Schießpulver, gleich hechelnd heraushängen lassen würde. Durch die große Glasscheibe sah ich eine Frau auf einem Fahrrad vorbeirasen. Sie parkte es nicht, sie warf es auf den Boden, rannte ins Restaurant und verschwand hinter der Bar. Als würde sie von einem gefährlichen Insekt verfolgt, von summenden Wespen, von grünen todbringenden Fliegen oder einem unsichtbaren Virus. Ich beendete gerade eine Notiz: “Einsamkeit – eine Situation, in der man aus der Gemeinschaft herausfällt, also keine psychologische Erfahrung. Einsamkeit ist kein subjektiver Zustand, sondern eine objektive Lage in der Welt. Das Schicksal des Menschen ist seine Orientierung an der umgebenden Welt, an der Gemeinschaft, daher ist Einsamkeit eine soziologische Frage…” Das Papier ging mir aus. Und das Bier.

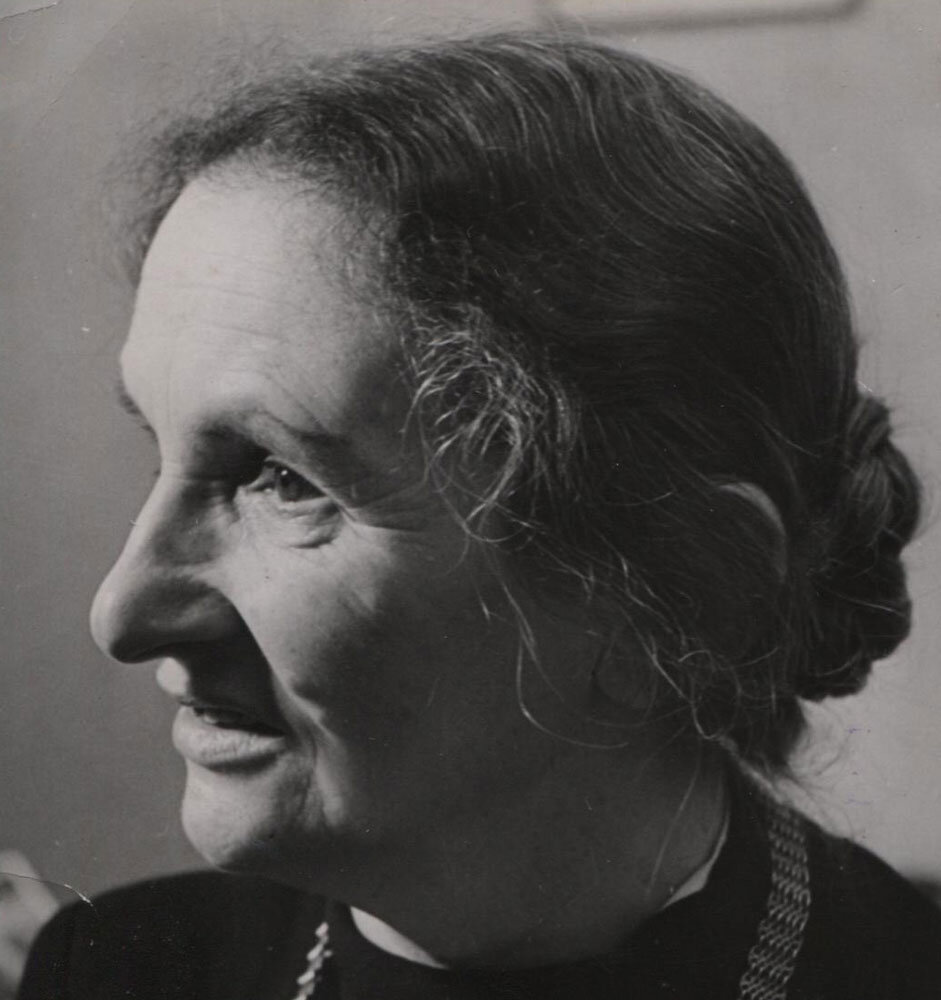

Die junge Frau tauchte auf, keuchend, umgürtet mit einer Schürze, und begann, Bestellungen aufzunehmen. Wie ein Reh kam sie hüpfend an meinen Tisch. Sie war auf eine ungewöhnliche Art wunderschön. Die Haare in der Farbe wilder Kastanien band sie auf dem Hinterkopf zu einem Knoten zusammen. Sie verbarg diese schönen Hornfäden, um die Landkarte ihres Gesichts hervorzuheben, öffnete sie zum Licht, war den Blicken ausgesetzt, obwohl ihr Antlitz mit einem Visier bedeckt war, was den Eindruck erweckte, wir seien alle in einem Sanatorium.

Sechs Biere, sagte ich.

Das dritte wird schon nach dem ersten warm werden.

Dann dreimal zwei. Ich bat sie auch um ein Stück Papier. Sie brachte mir herausgerissene Notenblätter. Ich wollte, trotz der gedämpften Jazzmusik aus den Lautsprechern, nicht komponieren. Ich kann die Stimme jedes einzelnen Instruments heraustrennen. Es ist ein genetisches Geschenk. In einem Zustand der leichten Benommenheit, der dem Schlaf vorauszugehen scheint, obwohl ich vollkommen wach bin, entdecke ich beim Hören von Musik eine Analogie, eine enge Verbindung zwischen Farben, Geräuschen und Gerüchen. Es scheint mir, dass diese Dinge demselben Lichtstrahl entstammen und in einer wundersamen Harmonie vereint sein sollten. Der Duft der Braun- und Rottöne wirkt besonders magisch auf mich. Ich versinke in Tagträumen und höre, wie aus der Ferne, die tiefen Klaviertasten, die dunklen Klänge der Oboe.

Eine Gruppe junger Leute mit Masken im Gesicht betrat schreiend das Restaurant. Die Maskerade beginnt, eine neue Szene dringt beunruhigend in meine meditative schriftstellerische Eintiefung ein. Wozu brauchen sie Masken, die Tische hier sind nach den Vorschriften der “sozialen Distanz” aufgestellt. Woher kommt dieser Neologismus gegen das elementare menschliche Bedürfnis nach Sozialisation? Wäre es nicht angemessener, es “körperliche Ferne” zu nennen?

Irgendwo wurde gesagt, dass ein Mensch acht Umarmungen pro Tag braucht, um sich glücklich zu fühlen. In all diesen Monaten in Isolation fehlen uns bereits über 500 Umarmungen. Wir sind also nicht nur unfrei, wir haben auch nicht die Möglichkeit, glücklich zu sein! Ich fuhr fort, über den Zeilen der Notenblätter die Spuren der Schnellschrift einzutragen, so wie meine, auch mir selbst unangenehmen Gedanken, kamen: “Vielleicht wurde die Bremse betätigt? Sie haben den Planeten gestoppt, nicht um ihn zu verlassen, sondern um den Menschen zu restaurieren. Es wurde schließlich erkannt, dass die Technologie zu weit gegangen und die Menschheit auf dem Niveau des ersten Sapiens Sapiens stehen geblieben ist. Etwas stimmt mit dem Menschen nicht. Für die hochmodernen, raffinierten Technologien, die eher der Versklavung der Menschen als ihrem Wohlbefinden gedient haben, ist die Menschheit auf der Ebene eines Primaten geblieben. Das, was einen Menschen am meisten belastet, ist der Darmtrakt. Der Bauch fasst das 12-fache an Meterlänge gegenüber der Körpergröße eines Menschen und trägt jeden Tag 1,5 Kilogramm Kot in sich. Bedeutet dies, dass die Menschen im Westen zu viel essen und somit zu viel Stuhlgang haben? In anderen Ländern hungern Kinder. Es ist kein Zufall, dass nach der Ankündigung der Viruspandemie die Nachfrage nach Toilettenpapier zu größter Panik eskalierte. Ist hier irgendwo das erste Verfahren der allgemeinen Reparatur erforderlich, auf der Strecke zwischen Mundhöhle und Anus?“

Sie ist eine geborene Schauspielerin, aber keine verwirklichte. Es ist auf ihrem Gesicht und in ihren Augen hinter dem Plexiglas zu erkennen. Jede halbe Stunde bringt sie mir zwei Bierkrüge, sobald sie leere auf dem Untersetzer sieht. Sie stellt sie auf den Tisch, lächelt kurz, schaut mir direkt in die Augen, als ob sie in meine Seele eindringen würde, als ob sie versprechen würde, dass sie mir ohne Widerstand gehören könnte. Als ob sie, nachdem sie das Bier abgestellt hat, sich selbst auf den Tisch legen würde. So handelte sie beim ersten und zweiten Mal, unaufhaltsam und gut gelaunt, denn aus irgendeinem nur ihr bekannten Grund, fühlt sie sich mächtig und unbesiegbar. So macht das eine geborene, aber nicht verwirklichte Schauspielerin, die das Leben in die Kellnerei ins Restaurant PAUSE im Hof der Künstlerkolonie in einer abgelegenen Siedlung am äußersten Rand der Stadt gestoßen hat.

Sie sehen älter aus als Sie wirklich sind. Die Jugend schaut aus Ihren Augen und das Alter spiegelt sich in Ihrem Gesicht wider.

Wer bist du, dass du so was zu mir sagst?

Danijela. Danijela Pauls. Studentin an der Fakultät für Musikkunst.

Instrument?

Oboe.

Warum sollte ich es verbergen – es störte mich, dass sie mich so sah. Schließlich habe ich nie darüber nachgedacht, wie andere mich sahen, vielleicht wäre ich entsetzt über den Abgrund zwischen der Art, wie andere mich sehen, und der Art, wie ich mich selbst erlebe.

Wie gehen Sie damit um?

Womit?

Mit allem.

Sie drehte sich auf dem Absatz um und ging. Man sollte nicht die Möglichkeit der „suggestiven Anordnungen“ ihres Chefs unterschätzen, solche Art leicht erotischen Verhaltens den Gästen gegenüber auszuüben, damit die von ihrer Schönheit magnetisierten Gäste in das Restaurant zurückkehren, länger bleiben und ein Getränk mehr bestellen. Vielleicht haben seine Regie und seine Gier nach mehr Einnahmen ihr Verhalten modelliert. Wie auch immer, sie spielte die Rolle makellos, überzeugend und sah sogar so aus, als würde sie im unberechenbaren Wind flattern, alle Sinne der wenigen Besucher des Restaurants PAUSE im Innenhof der Künstlerkolonie am Rande der Stadt wie ein Rauschmittel nutzend. Deswegen ist sie eine geborene Schauspielerin. Sie könnte eine Tragödin, eine Geliebte, eine Komikerin im Theater und im Film sein, weil sie ihren Oberkörper, ihr schönes Gesicht und die traurigen, ein wenig müden, dunkelbraunen Zigeuneraugen so gut und erfahren trägt. Tatsächlich ist sie ganz in diesen Augen, sodass sich kaum jemand an ihre Hände, Fäuste, Finger und die Farbe des Nagellacks erinnern würde. Alles, was ich mir nach dem Abschluss der Gesichts- und Augenuntersuchung im Detail anschaue.

Woher kommen so viel demonstrativer Frieden und Selbstvertrauen, während ich hier auf einem bequemen Stuhl inmitten einer globalen Pandemie irgendeines Virus sitze, geschützt durch Geld, das in meiner Brieftasche knurrt und darum bittet, freigelassen zu werden, um in die Hände anderer zu gelangen? In der Weltliteratur steht seit langem geschrieben, dass das Geld das Exkrement des Teufels ist. Wie man es auch dreht und wendet, dieser Blaue Planet dreht sich um ein und dasselbe Exkrement.

Ihr weißer Teint und das Birnenförmige ihres Körpers scheinen ebenfalls im Dienst ihres in jeder Hinsicht atemberaubenden Gesichts zu stehen. Eines Gesichts mit dem Schatten einer Wehmut, die auch sie selbst madonnisiert mit ihrer Kopfhaltung, als würde sie sich darauf vorbereiten, die Ästhetik Baudelaires aus dem Frieden des Perlachez-Friedhofs in Paris zu erwecken. Das Gesicht einer Frau mit einem Übermaß an Biografie, nachdem sie beschwerliche Sinnesempfindungen erfahren hat, das Gesicht jener fröhlichen Zigeuner-Traurigkeit.

Wissen Sie, ich respektiere keine Gäste, sagte sie und hinterließ eine Rechnung. Der griechisch-römischen Mythologie zufolge entstammt das gesamte weibliche Geschlecht der Pandora, einer Quelle der Not für alle Männer. Ich begann, mich an das Selbstbewusstsein und die Spontanität zu erinnern, mit denen ich durch einen guten Teil meines Lebens reisen konnte. Wessen Liebe hat mich damals geführt? Durch unzählige Widrigkeiten, wenn alles übel wurde, wessen Hand hat mich gerettet, wenn es schieflief? Wo ist diese Sicherheit geblieben? Meine Forderungen an die existierende Welt waren zunächst vage und hielten eine gewisse Distanz. Ich konnte mir nicht einmal vorstellen, was und wo mein Weg und mein Ziel sein könnten, aber immer, wenn ich vor dem Einschlafen meine Augen schloss, glaubte ich an meine Mission und an Phantasmen, an die Morgen voller Wünsche und Hoffnungen.

Ich hinterließ großzügiges Trinkgeld. Die Geldscheine einsammelnd, näherte sie ihr Gesicht dem meinen und fragte: Wie wird das Leben nach dieser Viruspandemie aussehen?

Das wird kein Leben mehr sein, junge Frau. Dieses Leben wurde nach einem plötzlichen und brutalen Attentat und dem Raub unserer grundlegenden Lebenswerte liquidiert. Es wird nie wieder auch nur annähernd dem ähnlich sein, was wir gelernt haben “Leben” zu nennen, so wie wir es bisher friedlich und selbstverständlich gelebt haben. Wir werden auf eine erniedrigende Weise „am Leben“ sein, wie Invalide, beschämt, Verbrannte mit einem riesigen Loch in der Seele, und werden jeden Tag üben, nicht etwa wie man die Folgen der Pandemie eines verfickten Virus behandelt, sondern wie man den Missbrauch vergisst, wie man existieren kann, nach der Tortur unserer Seelen und unserer Freiheit. Nach diesem brutalen Raub werden wir bitter sein, bewusst, dass die unsichtbaren und unbekannten Diebe sie uns niemals, aber niemals zurückgeben werden. Das kann nicht mehr Leben sein, sie haben es in einen bizarren Warteraum für den Tod verwandelt.

Auf dem Weg nach draußen dachte ich: „Wo sollen wir denn verweilen, bis das Leben vergeht?“

Übersetzung der Texte von Jovan Nikolić ins Deutsche: David Nikolić

Hier geht es zu den Texten in serbokroatischer Sprache.

Ein Projekt im Rahmen des 360°-Fonds für Kulturen der neuen Stadtgesellschaft.

Denijen Pauljević (*1974, Belgrad, Jugoslawien) schreibt Prosa und szenische Texte für Theater und Film. Während der Jugoslawien-Kriege flüchtete er nach Deutschland. 2014 erhielt er die Autorenförderung Raniser Debüt, 2015 das Literaturstipendium der Stadt München. Im Herbst 2021 erscheint bei dtv sein erster Roman.

Jovan Nikolić (*1955, Belgrad, Jugoslawien, heutiges Serbien) ist Schriftsteller, Journalist, Songwriter und einer der bedeutendsten Vertreter zeitgenössischer Roma-Literatur. Seit seiner Emigration 1999 lebt er in Deutschland, derzeit in Köln. Für seine literarische Arbeit in serbokroatischer und deutscher Sprache erhielt er zahlreiche Auszeichnungen. Seine rund zwanzig Bücher Lyrik und Prosa wurden in 12 Sprachen übersetzt. Seit 2002 ist er Mitglied des serbischen PEN.

Wir in der Zukunft – acht Autor*innen und vier Tandems

Wie blicken Kunst und Literatur auf die Corona-Pandemie? Unter dem Motto „Wir in der Zukunft“ setzen sich acht Künstler*innen und Autor*innen aus vielstimmigen Perspektiven mit dem Virus und seinen Auswirkungen auf unsere Gesellschaft auseinander und treten dazu ein einen kreativen digitalen Dialog und Austausch. Sie bilden vier Tandems, ihre Perspektiven und biografischen Hintergründe sind divers. Die Ergebnisse präsentieren wir hier im Blog.

Bisher erschienen sind:

- Transatlantischer Briefwechsel: Globalisierung, Seuchen und Umweltschutz – Tandem 1

mit Silke Kleemann und Gabriela Cabezón Cámara

Correspondencia transatlántica: Globalización, pestes y ecología – Tandem 1 con Silke Kleemann y Gabriela Cabezón Cámara