Anlässlich der Literarischen Woche gegen Antisemitismus in München (20.–27. Januar) schreibt Lena Gorelik in ihrem Essay «Das Leid der Anderen» über Antisemitismus, gesellschaftliche Verantwortung und die Notwendigkeit von Solidarität. Ein literarischer Denkanstoß, der aktuelle Herausforderungen und historische Lehren verbindet.

«Das Leid der Anderen» – Gedanken zum Antisemitismus von Lena Gorelik

Das wurde uns eingeschärft: Man lässt einen anderen Menschen nicht leiden, weil er oder sie zu einem anderen Volk gehört, oder zu einer anderen Rasse, oder sich zu einem anderen Glauben bekennt. Das war eine Wahrheit, die uns Kindern ans Herz gelegt wurde.

Chaja Polak

So einfach scheint das, obwohl die Welt, in der wir leben, und die wir im Übrigen mitgestalten, zeigt, dass es offensichtlich äußerst schwer ist, wenn nicht gar unmöglich: andere Menschen nicht leiden zu lassen, weil sie sich beispielsweise zu einem anderen Glauben bekennen. Weil sie anders aussehen, sprechen, beten, lieben und so weiter. Wenn ich mir das bewusst mache, fällt es mir schwer, diesen Text zu schreiben, was soll man denn auch schreiben – dass Antisemitismus schlimm ist? Als wäre das nicht oft genug wiederholt worden, insbesondere in diesem Land. Das, meinte man, aus der Geschichte gelernt zu haben: dass Antisemitismus echt böse enden kann, und daraus folgerte und versicherte man und malte auf Demonstrationspappschilder «Nie wieder». Was das sei, was nie wieder sein dürfe, buchstabierte man lieber nicht aus, Gott behüte, das kann man ja niemandem zumuten, das Grauen, für das es angeblich keine Worte gibt. Obwohl Menschen, die das besagte Grauen er- und überlebt haben, es beschrieben und uns ihre Worte hinterlassen haben:

- Jean Améry

- Tadeusz Borowski

- Imre Kertész

- Ruth Klüger

- Primo Levi

- Jorge Semprún

Und das ist wahrlich keine vollständige Liste.

«Nie wieder» – man erinnerte sich vor allem daran, sich erfolgreich erinnert zu haben, an den für diese Erinnerung im Kalender vorgemerkten Tagen. Was sich gut anfühlte, diese Versicherung, nun auf der richtigen Seite gelandet zu sein. Gegen Antisemitismus, den man schnell mit Floskeln zu überdecken oder einfach zu übersehen lernte. Die herausragende Fähigkeit zur Abwehr hatte sich bereits wenige Tage nach der Kapitulation Deutschlands im Mai 1945 gezeigt: Niemand hatte etwas gesehen, gehört, mitbekommen. Mitgemacht hatte natürlich erst recht niemand, höchstens Befehle ausgeführt. Die Nazis waren immer die anderen Deutschen gewesen, nur nicht man selbst, nur nicht die Menschen, die man kannte. Das neue Deutschland war frei von Antisemitismus. Es hatte, wie man nicht müde wurde zu manifestieren, aus der Geschichte gelernt.

Antisemitismus hat in diesem Land keinen Platz. – Dieser Satz wird meist nach einem antisemitischen Gewaltakt wiederholt, was auf die Opfer dieser immer wiederkehrenden Akte höhnisch wirkt, als hätte man sich geirrt. Da ist doch nichts, es gibt hier in diesem Land keinen Platz für Antisemitismus.

Und dann wird schnell auf die anderen verwiesen oder von sich weg: der Finger, der auf andere zeigt. Wie in einem Spiel, bei dem ein Gegenstand möglichst schnell weitergereicht werden muss, weil diejenige Person verliert, die ihn beim Zeichen, dass das Spiel endet, in den Händen hält. Das ist der rechte Antisemitismus! Das ist der linke Antisemitismus! Nur den der Mitte gab und gibt es nicht, nicht den im Alltag. Als mich eine Kommilitonin beispielsweise fragte, wie groß der Einfluss der Juden in Deutschland eigentlich sei. Ohne zu gendern, fragte sie das, damals, als wir noch nicht übers Gendern nachdachten, und auch ohne sich der antisemitischen Stereotype hinter dieser Frage bewusst zu sein. Einfach aus Interesse fragte sie das, sie hatte das mal von ihren Eltern gehört, die Juden, die Wirtschaft, oder waren es die Großeltern gewesen, die Nachbar*innen? Es ist einfacher, auf dem «Nie wieder» zu beharren, wenn die Antisemit*innen immer die anderen sind.

Vor etwas mehr als einem Jahr hat die Hamas israelische Bürger*innen überfallen, kaltblütig ermordet, Frauen vergewaltigt, Menschen entführt. Seitdem führt Israels Regierung einen Krieg gegen Gaza, der so viele zivile Opfer fordert, dass der Internationale Strafgerichtshof einen Haftbefehl gegen den israelischen Premier Benjamin Netanyahu erlassen hat. In Deutschland, wo Israel ohne nähere Definition zur Staatsräson erklärt wurde – immerhin hätte es diesen Staat ohne die deutsch-jüdische Geschichte, ohne die Schoah vermutlich nicht in dieser Form gegeben –, haben sich die Zahlen der antisemitisch motivierten Straftaten verdoppelt.

Aus dem «Nie wieder» auf den Demonstrationspappschildern ist ein «Nie wieder ist jetzt» geworden, dem Umstand geschuldet, dass rechtsradikale Gruppierungen eine «Remigration» von Menschen, die «zu einem anderen Volk oder zu einer anderen Rasse oder zu einem anderen Glauben» gehören, geplant haben (und vermutlich weiterhin planen). Stolz wurden die Schilder hochgehalten, in diesem Land ist kein Platz für Antisemitismus (und Rassismus und Homo- und Transphobie und so weiter).

Aber jetzt, wo eine zu Teilen als rechtsextremistisch eingestufte Partei allen Umfragen nach demnächst als zweitstärkste Partei in den Bundestag einziehen wird, geht niemand auf die Straße – jetzt, wo es so schmerzvoll dringlich wäre, dass man nicht sagen, sondern zeigen würde: Nie wieder ist jetzt. Keine Nazis in unseren Parlamenten. Aber dafür ist es zu spät. Wenn ich mir das bewusst mache, fällt es mir schwer, diesen Text zu schreiben, was soll man denn auch schreiben – dass ich Angst habe, auch als Jüdin? Wer würde uns verstecken, fragte eine junge jüdische Autorin in einem Artikel vor wenigen Monaten, während andere mit Ländernamen jonglieren: Wohin sollen wir gehen? Israel geht nicht mehr, vielleicht Irland, Portugal, Ecuador? Aus der Geschichte gelernt haben: sich rechtzeitig darüber Gedanken zu machen, wohin man gehen würde. Oder ist hier die Futurform angebracht: wohin man gehen wird.

Auf Irland brachte mich im Übrigen eine Bekannte. Sie stammt aus Ägypten und macht sich dieselben Gedanken. Wir tauschen uns aus, weiterhin, muss ich sagen, obwohl die Regierungspolitik uns gegeneinander auszuspielen versucht, seit im Nahen Osten Krieg herrscht. Die Jüdin, die vor dem sogenannten importierten Antisemitismus geschützt werden muss. Im Spiel, in dem der Antisemitismus immer weitergereicht wird, niemand will am Ende verantwortlich sein, richten sich die Finger vermehrt auf Muslim*innen. Oder alle, die als solche gelesen werden, alle, die eben «aus diesem Kulturkreis» stammen. Im Namen des Kampfes gegen Antisemitismus wird von der Regierung rassistische Politik betrieben, in der Hoffnung, Wählerschaft zu gewinnen, die sonst ihr Kreuz gerne weiter rechts macht.

So will die vor Kurzem verabschiedete Antisemitismus-Resolution angeblich jüdisches Leben schützen, indem die Zusagen von Fördermitteln an die Antisemitismus-Definition der «International Holocaust Remembrance Alliance» geknüpft werden. Damit kann Kritik an der israelischen Regierung schnell als antisemitisch gebrandmarkt werden. Die Resolution wurde auffällig plötzlich aus dem Hut gezaubert und in einer Schnelligkeit verabschiedet, die man von deutschen Regierungen sonst nicht kennt – vor allem wenn es um die Bekämpfung von Antisemitismus geht, um Fördergelder für Bildungsprogramme beispielsweise, um Bereitstellung von Polizeischutz, um Aufklärung extremistischer Straftaten.

Als würde ich mich als Jüdin beschützter fühlen, weil jemand auf irgendeiner Bühne nicht sprechen darf.

Als würde ich mich beschützter fühlen, in einem Bundesland lebend, in dem eine Partei, deren Vorsitzender für ein Flugblatt verantwortlich sein soll, auf dem als ein Preisgewinn «ein Freiflug durch den Schornstein in Auschwitz» versprochen wird, an Wählerschaft hinzugewann.

Während dieser Tage darüber debattiert wird, wer auf welcher Bühne sprechen darf, oder ob Texte einer Holocaust-Überlebenden, die über Israel und Gaza schreibt und vielleicht gerade, weil sie das Grauen erlebt hat, in ihrem Schreiben an Menschlichkeit und Verbundenheit erinnert, im Rahmen der «Literarischen Woche gegen Antisemitismus» gelesen werden sollen, wird demnächst die AfD die wohl größte Oppositionspartei im Bundestag sein – eine Partei, die bewusst NS-Rhetorik anwendet und deren Mitglieder regelmäßig den Holocaust verharmlosen. Wenn ich mir das bewusst mache, fällt es mir schwer, diesen Text zu schreiben, was soll man denn auch schreiben?

Vielleicht, dass jetzt nicht die Zeit ist, uns auseinandertreiben zu lassen. Dass alle, die demokratisch denken, es sich gerade nicht leisten können, sich noch weiter zu fragmentieren, dass sie sich an die gemeinsamen Werte erinnern müssen. Dass ein ernst gemeinter Kampf gegen Antisemitismus nicht die anderen Kämpfe ausschließen darf, als würden sie sich gegenseitig aufheben: nicht den Kampf gegen Rassismus, nicht den gegen Islamfeindlichkeit, nicht den gegen Sexismus, nicht den gegen Ableismus oder gegen Homo- und Transphobie. Dass die Repetition von Floskeln den Antisemitismus nicht beseitigt, dass der Kampf Arbeit bedeutet. Dass die Arbeit darin bestehen muss, in erster Linie sich selbst zu hinterfragen – was gleichermaßen für alle gilt, die andere des Antisemitismus bezichtigen, das eigene, möglicherweise antisemitische Denken, die Stereotype, die man gespeichert hat, zu hinterfragen.

Ein ernst gemeinter Kampf gegen Antisemitismus bedeutet:

- Arbeit

- Anstrengung

- das Aushalten von Komplexität

- langsames Verstehen

- genaues Lesen

- Lernprozesse

Er bedeutet Solidarität, die nicht mit automatischen Schuldzuweisungen einhergeht. Er bedeutet, dass wir innehalten, bevor wir schreien. Er bedeutet, dass wir nicht aufhören, nicht nur unseren Kindern, sondern erst einmal uns selbst ans Herz zu legen:

Man lässt einen anderen Menschen nicht leiden, weil er oder sie zu einem anderen Volk gehört, oder zu einer anderen Rasse, oder sich zu einem anderen Glauben bekennt.

Autorin: Lena Gorelik

Literarische Woche gegen Antisemitsmus (20.–27. Januar)

In der «Literarischen Woche gegen Antisemitismus» soll der Fokus nicht auf dem Nahostkonflikt liegen – sondern auf dem jüdischen Leben in dieser Stadt und dem Antisemitismus in Deutschland, der sich von rechts und links Bahn bricht in die Mitte der Gesellschaft.

Eine Kooperation des Kulturzentrums der Israelitischen Kultusgemeinde München und Oberbayern, der Monacensia im Hildebrandhaus, der Münchner Volkshochschule, des NS-Dokumentationszentrums, der Stiftung Internationale Jugendbibliothek, der Stiftung Literaturhaus München und der Stiftung Lyrik Kabinett.

Die «Literarische Woche gegen Antisemitismus» wird gefördert von der Landeshauptstadt München (Kulturreferat) und dem Bayerischen Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst.

Auf Instagram werden die Häuser über den Hashtag #LiterarischeWocheGegenAntisemitismus in Beiträgen und Storys berichten. Verbindet euch gern mit ihnen: @monacensia_muc, @nsdoku, @muenchner_volkshochschule, @int _jugendbibliothek, @lithaus und @lyrik_kabinett

Programm-Übersicht #LiterarischeWocheGegenAntisemitismus

- 20. Januar, 19 Uhr, MVHS: Antisemitismus – was gibt es da zu erklären?

- 21.–24. Januar, Internationale Jugendbibliothek: Deconstruct Antisemitismus

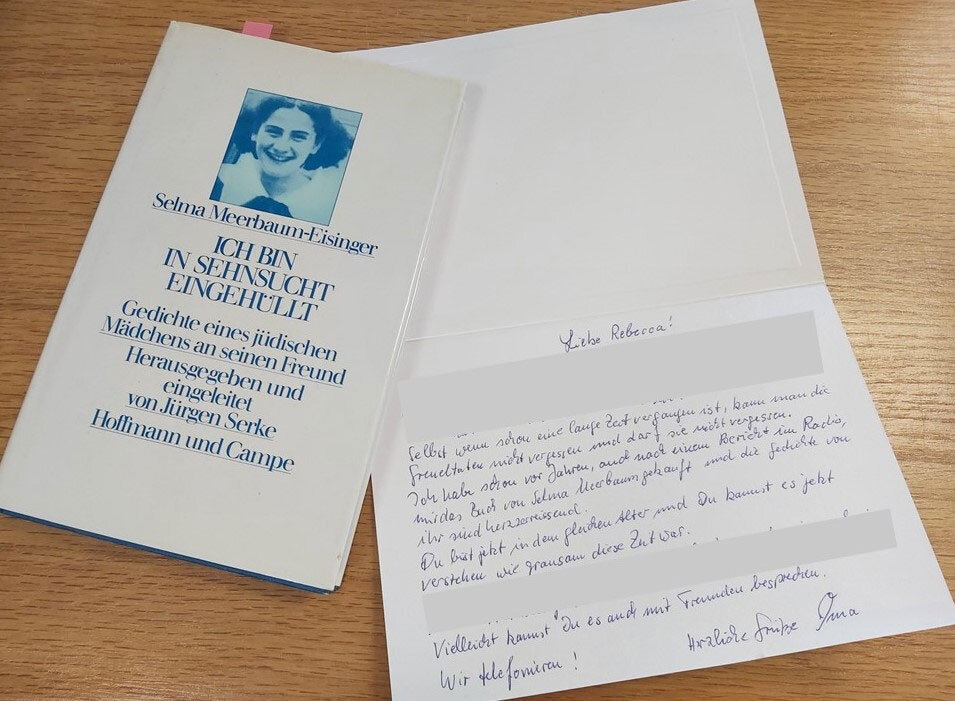

- 22. Januar, 19 Uhr, Lyrik Kabinett: „… und ich bin im Exil, meine Schritte sinken“? Hebräische Dichtung in Deutschland heute

- 23. und 24. Januar, je 8.30–16 Uhr, NS-Dokumentationszentrum und Monacensia: „Arisierung“ im Nationalsozialismus – das Hildebrandhaus

- 22. und 23. Januar, Literaturhaus München: Alles wieder da? Über Antisemitismus und Angst

- 24. Januar, 16–17 Uhr und 27. Januar, 14–15 Uhr, Monacensia: NS-Unrecht im Hildebrandhaus: Verfolgte, Entrechtete, Profiteur*innen

- 24. Januar, 19 Uhr, Literaturhaus München: Chaja Polak & Iris Berben – Brief in der Nacht

- 25. Januar, 16–21 Uhr, Literaturhaus München: Symposium zu Literatur & Ressentiment | mit Lena Gorelik und anderen

- 25. Januar, 19.30 Uhr, Literaturhaus München: Literarischer Abend mit Matthias Brandt – Der Text von Lena Gorelik wird neben anderen gelesen.

- 26. Januar, 16 Uhr, Jüdisches Gemeindezentrum: Die Ermittlung – Filmvorführung mit anschließendem Gespräch

Lena Gorelik und das Monacensia-Dossier im MON_Mag:

- Lena Gorelik: „Schreib doch mal, Lena“ – ein Essay über jüdisches Leben in München (27.7.2021)

- Monacensia-Dossier „Jüdische Schriftstellerinnen in München“ zu „#2021JLID – Jüdisches Leben in Deutschland“

Eine Antwort