Wenn Theresa Schlesinger, Dramaturgin an den Münchner Kammerspielen, an Thomas Mann denkt, taucht sofort «Der Zauberberg» auf – als Kindheitserinnerung, als schweres Buch im Regal des Vaters, als mythischer Ort Davos. In ihrem Essay verwebt sie persönliche Erlebnisse mit dem literarischen Erbe der Familie Mann und fragt, wie Theater, Erinnerung und politisches Engagement im Heute miteinander im Gespräch bleiben können.*

Theresa Schlesinger über Thomas Mann: Kindheit, den «Zauberberg» und Theater

Es gibt Aufenthalte und Umständlichkeiten. Beim Orte Rohrschach, auf schweizerischem Gebiet, vertraut man sich wieder der Eisenbahn, gelangt aber vorderhand nur bis Landquart, einer kleinen Alpenstation, wo man den Zug zu wechseln gezwungen ist. Es ist eine Schmalspurbahn, die man nach längerem Herumstehen in windiger und wenig reizvoller Gegend besteigt, und in dem Augenblick, wo die kleine, aber offenbar ungewöhnlich zugkräftige Maschine sich in Bewegung setzt, beginnt der eigentlich abenteuerliche Teil der Fahrt, ein jäher und zäher Aufstieg, der nicht enden zu wollen scheint.1

Ich denke an diesen Ort, Davos, und an das Schild an der Autobahnausfahrt, das den Weg dahin weist. An die Verheißung des Namens dieses Kurorts, an den wir nie fuhren, immer nur vorbei, auf dem Weg in den jährlichen Skiurlaub. Ich im Auto mit meinem Vater. Erst viel später erfahre ich, dass Davos auch der Handlungsort in Thomas Manns epochalem Roman «Der Zauberberg» ist.

Meine Erinnerung an den Weg doppelt sich mit der Beschreibung Manns. Beim Lesen fühle ich mich sofort zurückversetzt.

Wenn ich an Thomas Mann denke, fühle ich mich als Kind.

Weil dieser große Autor für mich in Verbindung steht mit dem Gefühl, etwas eingeschüchtert und gleichzeitig inspiriert zu sein.

Die Bücher, dick und fest und schwer, große Literatur, etwas, was ich niemals erreichen werde – und auch gar nicht will –, was aber mein Wissen und mein Erfahren prägt. Weil seine Geschichten drinstecken in anderen Geschichten. Weil seine Worte andere geprägt haben.

Meine Kunstform aber ist eine andere, ist nicht die Literatur.

Auch deshalb fühle ich mich mehr als Kind im Bezug zu Thomas Mann. Ich identifiziere mich mit Erika und Klaus. Die Geschwister, die im Theatermachen ihren Ausdruck gesucht und gefunden haben. Ihre Form der Auseinandersetzung mit der Gegenwart. Und ihre Art und Weise, sich auch politisch zu engagieren.

Aber zurück zu der Autofahrt in die Berge, zurück zu meiner Kindheit:

Für mich ist Thomas Mann «Der Zauberberg».

Einfach deshalb, weil ich den Namen des Autors und des Buchs in meinem Kindergedächtnis abgespeichert habe.

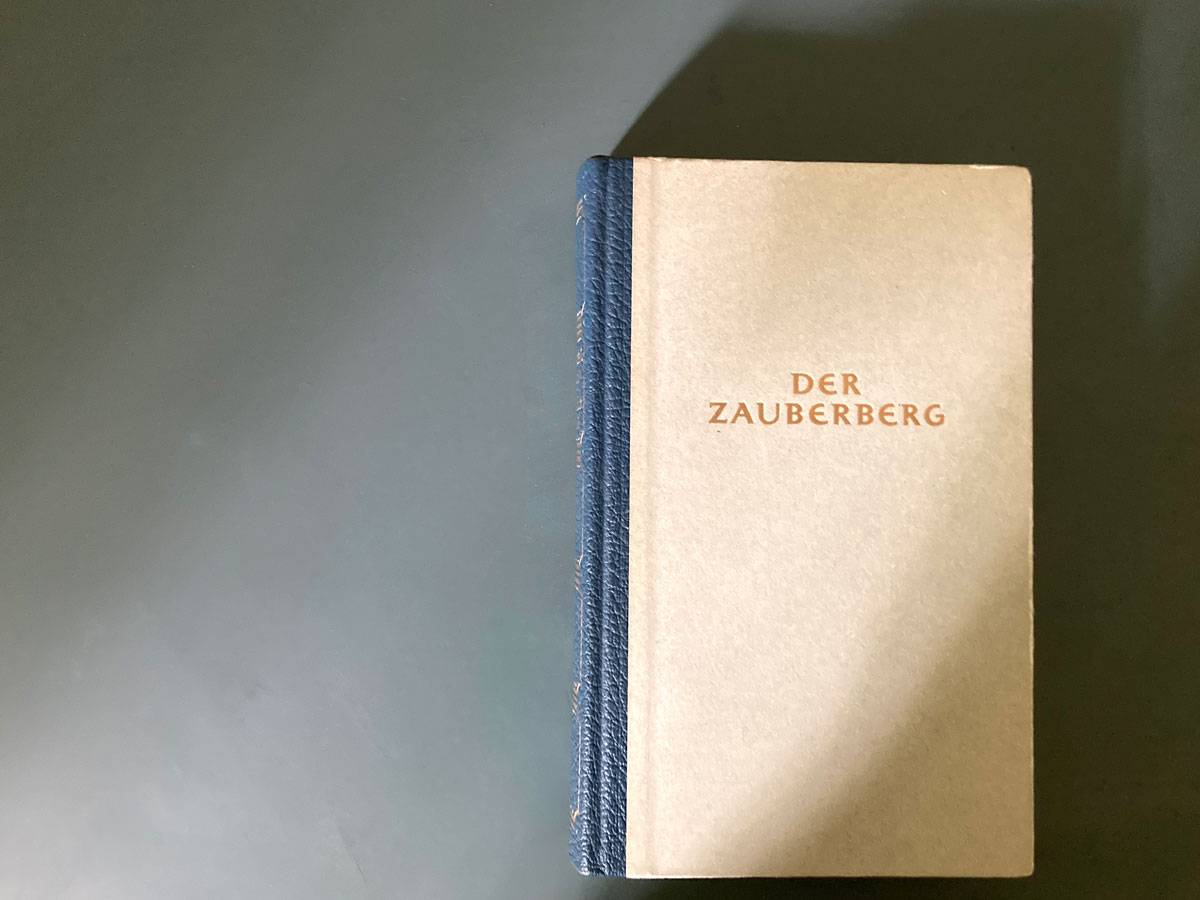

Wenn ich also an Thomas Mann denke, denke ich an die hellgrüne, leicht vergilbte, sehr schwer aussehende Ausgabe des Buchs im Regal meines Vaters. Mit dem dunkelgrünen Rand und der goldenen Schrift am Rücken.

Es ist ein verheißungsvolles Buch.

Es sieht sowohl magisch als auch wichtig und schwer aus.

Als Kind stelle ich mir vor, das Buch könnte vielleicht auch eines sein, in dem Märchen stehen.

So falsch lag ich da gar nicht …

Aber als ich das Buch dann das erste Mal lesen soll, irgendwann in meinen Zwanzigern, kann ich mit Märchen gerade nichts mehr anfangen, stolpere hinein in die Lektüre, ohne das Mythische und Märchenhafte darin zu erkennen, tauche nur an der Oberfläche ein in die Welt des Sanatoriums da ganz weit oben in den Schweizer Bergen.

Es ist beklemmend.

Und doch begleitet es mich weiter, als Gegenstand, sowohl konkret und haptisch als auch als Motiv.

Der Zauberberg taucht auf in Spielplan-Gesprächen, immer wieder als Referenz-wichtigstes Werk des deutschen Kanons, wenn wir über Krankheit sprechen.

Im Theater will ich es dennoch nicht sehen. Und ich wehre mich dagegen. Wehre mich gegen den Übervater Thomas Mann und will andere Stimmen hörbar machen, die über chronische Krankheiten sprechen, andere Perspektiven als diesen alten weißen Mann.

Ich habe Vorurteile.

Und also nehme ich das Buch wieder zur Hand. Ich denke darüber nach, wie mein Vater dieses Buch gelesen hat. Und wann.

Die Ausgabe ist aus dem Jahr 1967. Ob er sie auch da gekauft hat, weiß ich nicht. Was ich weiß: 1967 sah die Welt ganz anders aus, und mein Vater war gerade mal 16 Jahre alt. Thomas Mann war da schon 12 Jahre tot. Google sagt mir: «1967 war ein wichtiges Jahr in Bezug auf Thomas Mann, da das Thomas-Mann-Gymnasium in München gegründet wurde. Außerdem erschien die wissenschaftliche Reihe ‹Thomas-Mann-Studien› in diesem Jahr vom Thomas-Mann-Archiv.» Was heißt es, in dieser Zeit aufzuwachsen?

Mein Vater war und ist ein politischer Mensch. Wenn auch vielleicht eher subtil. Als Student in Heidelberg war er regelmäßig beteiligt an Protesten in den frühen 1970er-Jahren, hat sich positioniert und lautstark für Gerechtigkeit eingesetzt.

So zumindest erzählen es mir Fotos, die ich in seinen Fotoalben finden kann.

Er selbst hat mir davon nie erzählt.

Im Gespräch bleiben – mit Thomas Mann und meinem Vater

Ich denke an die Briefe von Klaus Mann an seinen Vater und frage mich, warum es solche Briefe zwischen mir und meinem Vater eigentlich nicht gibt …

Heute im Jahr 2025 geht er auf keine Demonstrationen mehr. Ich schon. Heute streiten wir manchmal darüber, was es heißt politisch zu sein und sich politisch zu engagieren. Über Wokeness und Genderwahn. Aber wie Thomas Mann kann auch mein Vater ab und an sagen: «Ich habe mich geirrt.»

Dieser Satz prägt sich ein. Ich sage ihn mir vor wie ein Mantra.

Wie mutig muss man sein, öffentlich einen Irrtum zuzugeben? Und welche Dringlichkeit steckt dahinter?

Es steht noch ein anderes Datum in dem Buch. 1924. Das Datum der Erstveröffentlichung.

Thomas Mann schreibt das Buch nach dem Ersten Weltkrieg in einer Zeit des Umbruchs. Etwa elf Jahre schreibt er daran. Zehn Jahre nach Erscheinen des Buchs wird seiner Tochter Erika Mann ein Aufführungsverbot in Davos erteilt. Mit ihrem politischen Kabarett, der Pfeffermühle, will sie auftreten, aber die Schweizer haben Angst. Erika ist prominente Nazi-Gegnerin. In einem Artikel von Prof. Dr. Daniel Hess aus dem Jahr 2020, der im Magazin der Monacensia erschienen ist, lese ich, dass die Begründung für das Verbot aber nicht Erikas politische Positionierung ist. Nein, «Der Zauberberg» ist schuld. Davos schulde der Familie des Thomas Mann keinen Dank, seine tendenziöse Schilderung des Kurlebens im Roman habe dem Kurort Davos nur geschadet. Schaut man genauer hin, wird aber doch eine politische Dimension erkennbar:

In Davos legte man die schweizerische Neutralität so geschmeidig aus, dass Konflikte mit der deutschen Kolonie vermieden werden konnten. Zwar hatte die Pfeffermühle am 19./20. Februar 1934 zweimal vor ausverkauftem Haus gespielt. Doch das im Oktober neu aufgelegte, politisch verschärfte Programm hatte nicht nur in Zürich Krawalle ausgelöst. In Davos befürchtete man deshalb einen Affront gegen die große deutsche Kolonie, und der Kleine Landrat lehnte einen erneuten Auftritt ab: Die Tendenz des Programms sei offensichtlich gegen die Verhältnisse des Dritten Reichs gerichtet. Die kulturelle Bedeutung des Cabarets sei aber unmöglich so hoch einzuschätzen, dass sie eine Trübung der Beziehungen innerhalb der Einwohnerschaft rechtfertigen würde. Ohnedies sei man der Familie von Thomas Mann nicht zu Dank verpflichtet.2

Ich bewundere Erika auf eine Art und Weise für dieses Aufführungsverbot. Für ihren Mut, sich mit ihrer künstlerischen Arbeit gegen ein System zu stellen.

Als Dramaturgin suche ich immer wieder nach einer Begründung für mein Tun. Für das Theater selbst, für jede Produktion aufs Neue. Gerade jetzt. In einer Zeit, in der es immer schwieriger wird, miteinander zu sprechen, weil eine Positionierung dazu führen kann, ausgegrenzt zu werden. Weil rechte Kräfte unsere Freiheiten bedrohen, allgemein und künstlerisch. Und dann denke ich an Thomas Mann und seine Kinder. An die Gefahren, denen sie sich aussetzen, alle, durch ihr Arbeiten und ihre Äußerungen. Aber auch an die Streitigkeiten. An die Auseinandersetzungen, die sie führen und die wir nachlesen können in ihren Briefen. An die Offenlegung der Herausforderungen, die eine Vater-Kind-Beziehung in sich trägt.

Während ich im Herbst 2024 die Theaterproduktion «Mephisto» nach dem Roman von Klaus Mann vorbereite, sitze ich in der Bibliothek der Monacensia und lese im Briefwechsel zwischen Vater und Sohn.

Ich denke an meinen Vater und was er wohl von unserer Inszenierung halten würde. Abstrakte Bühnenbilder mag er nicht … Aber ich glaube, diese Arbeit würde ihm dennoch gefallen. Weil es um alles geht. Weil es vielleicht der Text der Stunde ist. Wahrscheinlich würde ihm «Der Zauberberg» trotzdem besser gefallen. Aber das ist ja auch in Ordnung. Wichtig ist nur, dass wir in der Auseinandersetzung bleiben. Selbst wenn wir nicht derselben Meinung sind.

Im Gespräch bleiben mit den Generationen über und unter uns. Auch wenn das nicht immer einfach ist. Gerade dann!

Danke, Papa, für das Buch. Ich verspreche, ich bringe es dir bald mal zurück.

Und danke, Thomas Mann.

Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag!

* Dieser Essay von Theresa Schlesinger, Dramaturgin an den Münchner Kammerspielen, entstand als Vortrag anlässlich der Veranstaltung «Faszination Thomas Mann» in der Monacensia.

Lesetipps zu Thomas, Klaus und Erika Mann

- Beiträge zu Thomas Mann – Essays, Artikel und Hintergründe zu Werk und Wirkung

- Beiträge zu Klaus Mann – vom «Mephisto» bis zu politischen Schriften

- Beiträge zu Erika Mann – Sonderausstellung, Kabarett, Engagement und ihr Platz in der Familie Mann

- Der «Mephisto»–Skandal: Klaus Manns Roman, Gustaf Gründgens und ein verbotenes Buch – (8.10.2025)

- Thomas Mann: Der Zauberberg. S. 9, 1967. ↩︎

- Daniel Hess: «Mythos Davos. Auftrittsverbot für Erika Mann auf dem Zauberberg 1934», 2020. ↩︎

Führungen durch unsere Ausstellungen:

Anmeldung jeweils über die MVHS

Das Hildebrandhaus. Geschichte einer Künstler*innen-Villa

(Ausstellung «Maria Theresia 23»):

Sonntags um 14 Uhr: 21.12. /11.1.

Anmeldung über die MVHS

Literarisches München zur Zeit von Thomas Mann

(wird im Januar 2026 abgebaut):

Samstags um 15 Uhr: 27.12.

Sonntags um 14 Uhr: 3.1.26