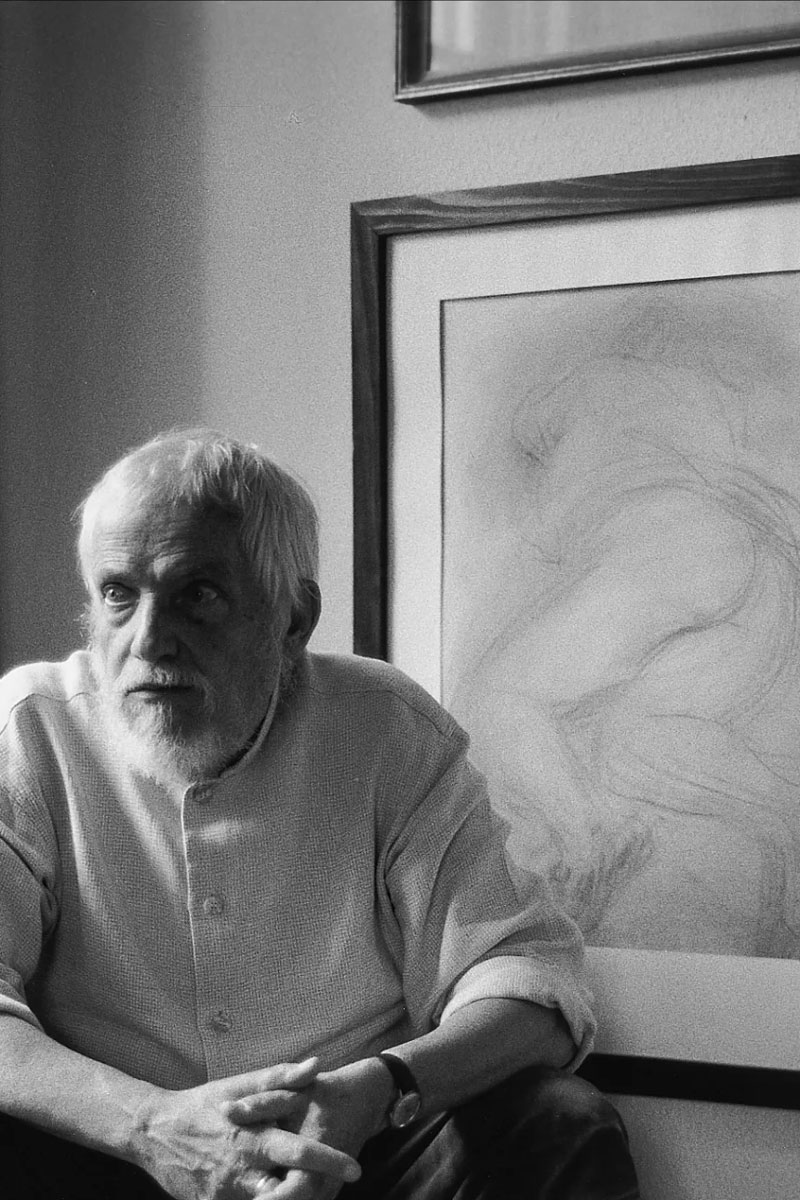

Martin Mayer (1931–2022) kam 1946 erstmals ins Hildebrandhaus, bis 1968 diente es ihm mit Unterbrechungen als Lern- und Arbeitsstätte. Vom Schüler zum eigenständigen Künstler – wie prägte dieser Ort Mayers Entwicklung, und welche Wege schlug er danach ein? Heute finden sich seine Skulpturen im Münchner Stadtraum an vielen prominenten Plätzen. Ein Beitrag von Susanna Partsch zur Dauerausstellung «Maria Theresia 23».

Das Hildebrandhaus war von Anfang an nicht nur Wohn-, sondern auch Arbeitsstätte von Adolf von Hildebrand (1847–1921), seinen Gehilfen und seinen Töchtern Irene und Elisabeth. Hinzu kam der Mann Irenes, der Bildhauer Theodor Georgii (1883–1963), ein Schüler ihres Vaters, aber auch Lehrer von Martin Mayer.

Martin Mayer im Hildebrandhaus – Vom Schüler zum Bildhauer mit eigener Handschrift

Kindheit und Jugend in Berlin und der Pfalz

Martin Mayer wurde 1931 in Berlin geboren und verbrachte dort seine Kindheit. Vor dem Reiterstandbild des Großen Kurfürsten von Andreas Schlüter (1659–1714) verspürte er als Vierjähriger erstmals den Wunsch, auch so etwas zu machen – erinnerte er sich später. Im Krieg kam der elfjährige Martin zu den Großeltern nach Kaiserslautern, dann ins bayerische Weißenburg. Auf Wunsch des Vaters sollte er 1945 ins Internat von Kloster Ettal gehen, doch der damalige Abt erkannte die künstlerische Begabung des Schülers. Er vermittelte ihn nach München zu Georgii, dessen Privatschüler Martin Mayer wurde – mit gerade einmal 15 Jahren.

Der Schüler von Theodor Georgii

Als Schüler von Georgii arbeitete Mayer in dessen Atelier im Hildebrandhaus. 1949 konnte er sich dann an der Akademie der Bildenden Künste immatrikulieren und studierte nun offiziell in der Klasse von Georgii. In diese Zeit – Mayer war bis 1954 an der Akademie – fiel die Wiederherstellung des Wittelsbacher Brunnens am Lenbachplatz in München.

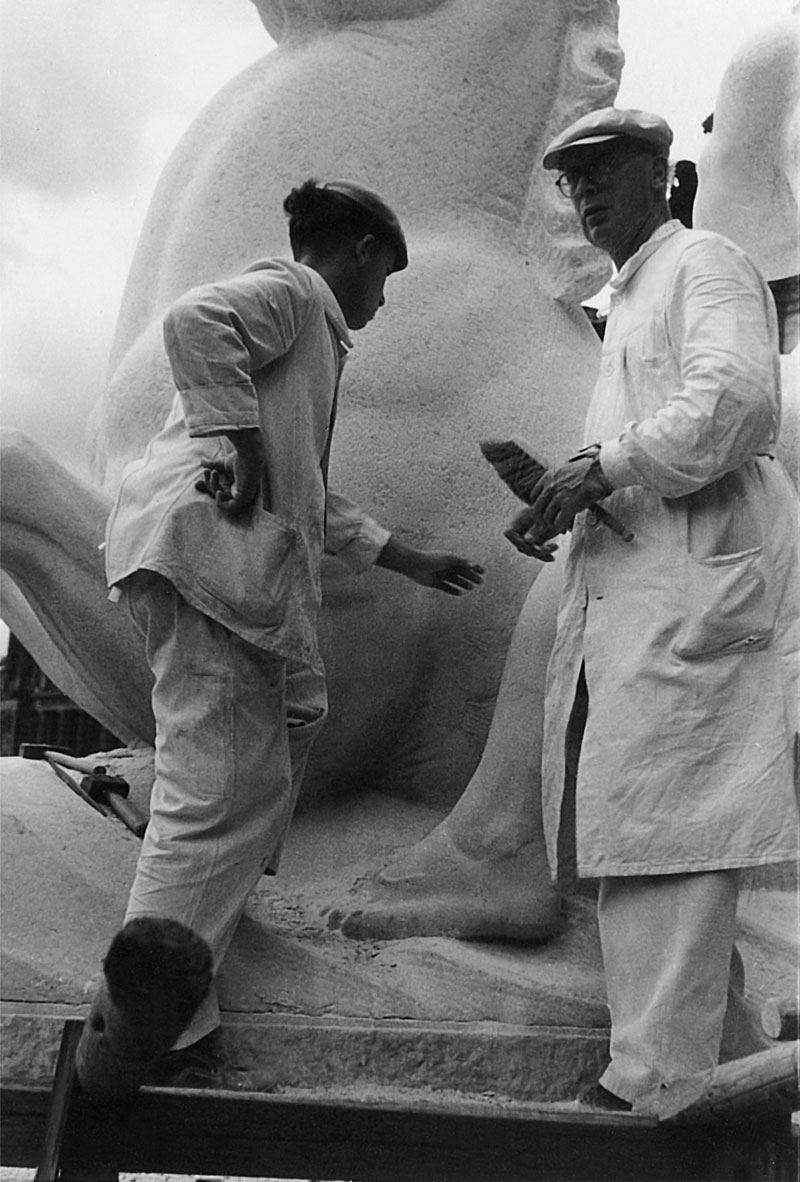

Dieser 1893 bis 1895 nach Plänen von Hildebrand errichtete monumentale Brunnen, dessen Figuren die Zerstörungskraft und Schöpfungskraft des Wassers symbolisieren, hatte bei den Luftangriffen auf München großen Schaden erlitten. Was lag näher, als den Schüler von Hildebrand, der dessen Atelier weiterführte, mit der Instandsetzung zu beauftragen? Der wiederum delegierte etliche Arbeiten an seinen Gehilfen, den inzwischen zwanzig Jahre alten Martin Mayer. Fotos zeugen davon, wie er am Pferdekopf meißelte.

Auf eigenen Füßen – Erste Schritte als freier Bildhauer

Martin Mayer verdiente nach Abschluss der Akademie seinen Lebensunterhalt erst in Donauwörth in den Puppen-Werkstätten von Käthe Kruse (1883–1968) als Gebrauchsmodelleur. Nach zwei Jahren wagte er den Sprung in die Freiberuflichkeit und mietete sich 1957 in der Schubertstraße in München ein Atelier. 1959 lernte er Bernhard Borst (1883–1963) kennen, den Erbauer und Eigentümer der Borstei. Die Gärten dieser zwischen 1924 und 1929 entstandenen großen Siedlung im Münchner Nordwesten zierten schon damals zahlreiche Plastiken.

Der Förderer Mayers ließ ihn 1959 acht Kinderköpfe – seine Enkel – modellieren, dann folgten größere Aufgaben: Borst schickte den jungen Bildhauer zweimal nach Florenz, weil er sich für seine Siedlung eine Kopie des ehernen Wildschweins von Pietro Tacca (1577–1640) am Mercato Nuovo wünschte, das ebenfalls die Nachbildung eines antiken Originals ist. Doch ebenso, wie sich Tacca nicht sklavisch an das Vorbild gehalten hatte, modellierte auch Mayer eine freie Nachbildung und überzeugte Borst schließlich von seinem Entwurf.

Mayer ließ insgesamt fünf Exemplare gießen:

- Das erste von 1960 steht nach wie vor in der Borstei,

- ein weiteres vor dem Deutschen Jagd- und Fischereimuseum in der Neuhauser Straße,

- eins in Aschaffenburg in der Weichertstraße und

- eins in Kirchheimbolanden auf dem Römerplatz.

In der Borstei finden sich noch zwei weitere Bronzen:

- ein überlebensgroßer «Orpheus mit einer Lyra» und

- die «Büste von Bernhard Borst».

Beide stammen von 1962, als Mayer noch in der Schubertstraße sein Atelier hatte.

Rückkehr ins Hildebrandhaus – Ein Atelier mit Geschichte

Am 21. August 1963 starb Theodor Georgii und hinterließ seinem Schüler als Vermächtnis sein Atelier im Hildebrandhaus. Zudem erbte Mayer alle Werkzeuge, die schon Hildebrand benutzt hatte – soweit sie sich erhalten hatten.

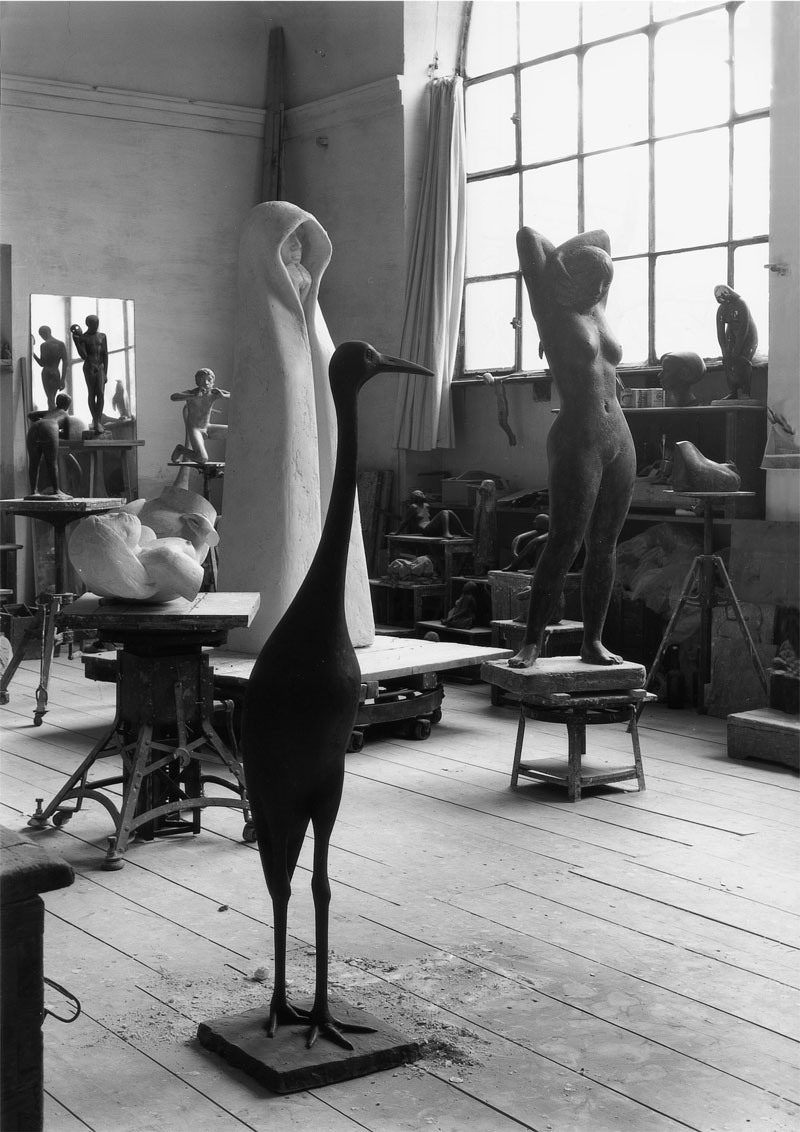

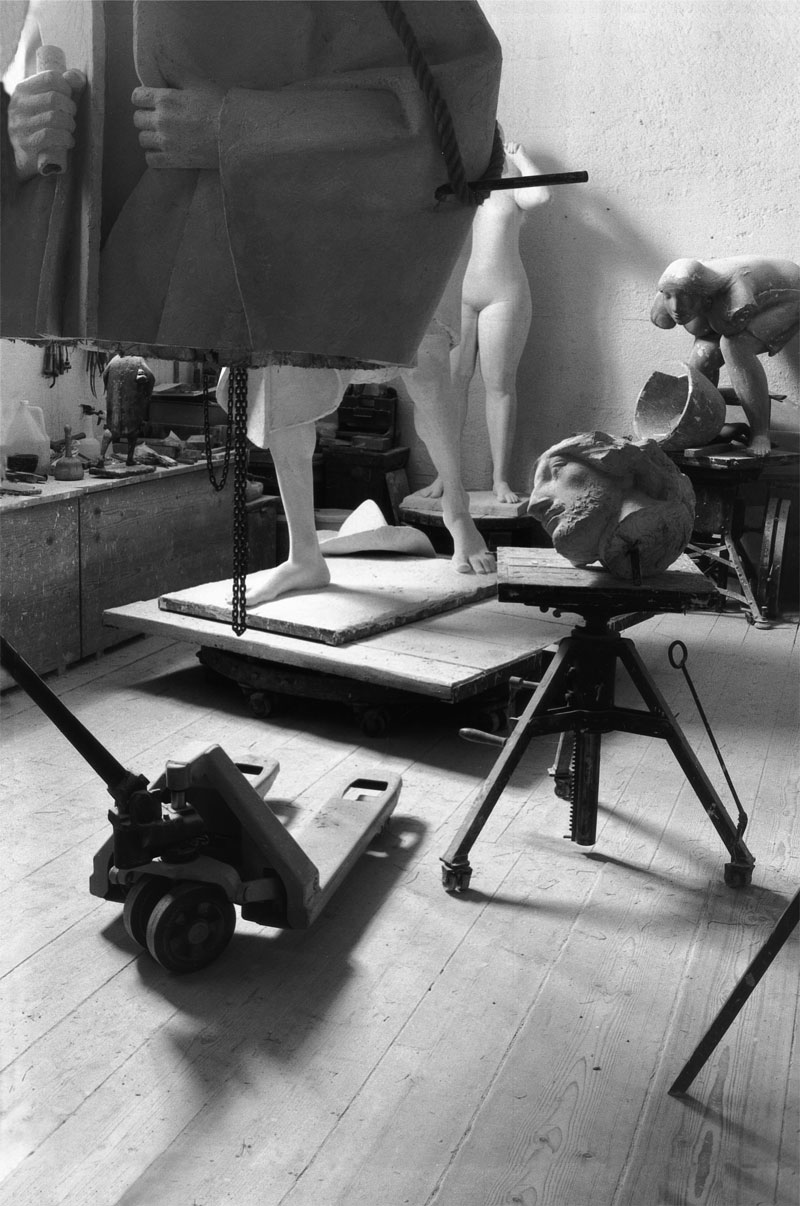

Aus dieser Zeit erhalten haben sich Fotografien wie diejenige, die einen Einblick in das Atelier mit verschiedenen Arbeiten bietet. Da steht ganz prominent der «Kranich» von 1966, der einst den Flughafen München-Riem zierte. Man sieht aber auch die «Große Trauernde» von 1967 aus Beton für den Friedhof in Berching. Diese beiden sowie viele weitere Plastiken entstanden in den fünf Jahren im Hildebrandhaus.

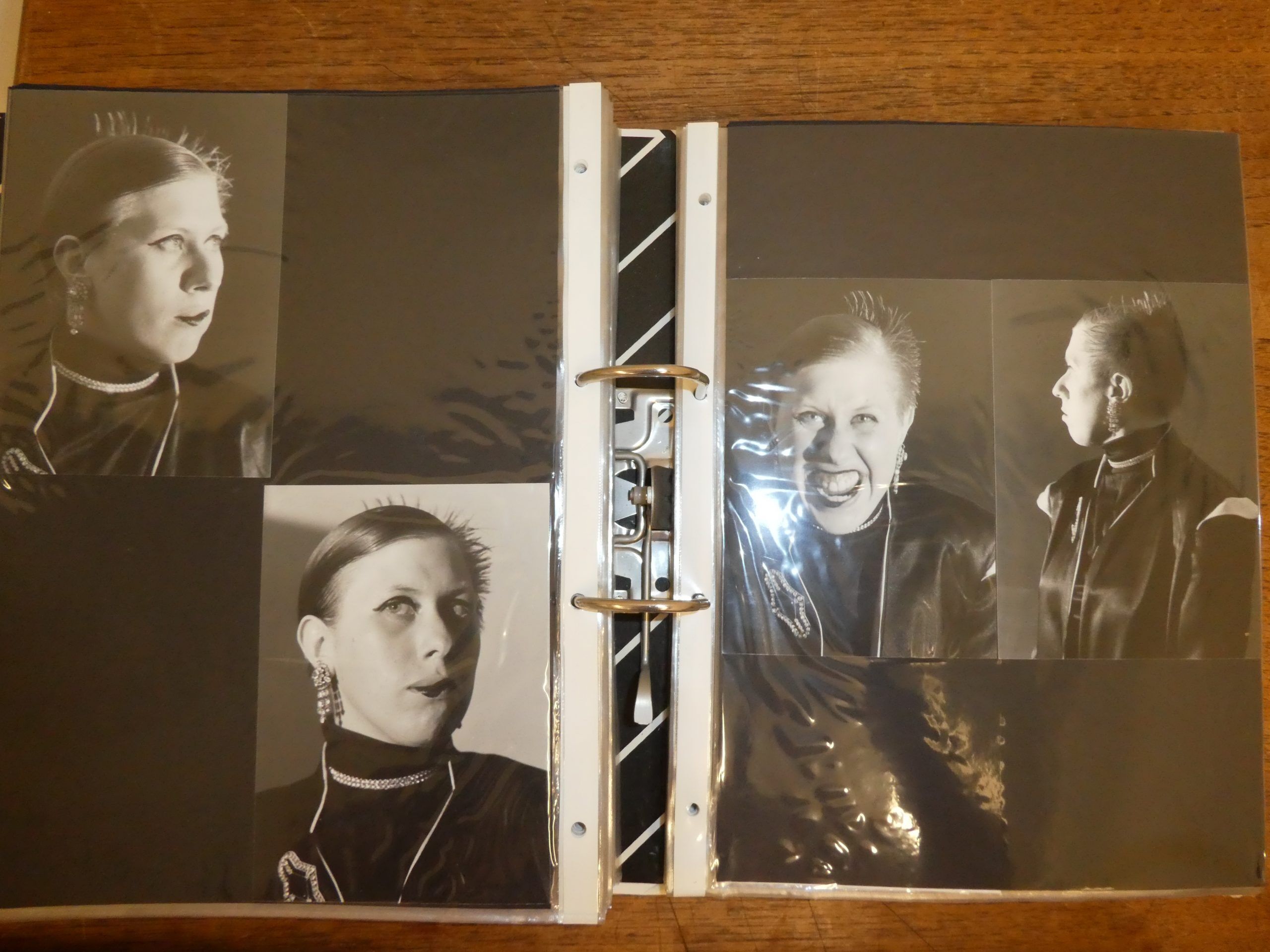

Noch zu Lebzeiten hatte Bernhard Borst verfügt, dass Mayer eine frei werdende Wohnung in der Borstei bekommen solle. Das war 1964 der Fall. 1968 fanden sich dann auch zwei Ateliers, eines für die Bildhauerei und eines für die Radierpresse. Denn Mayer hatte auf der Kunstakademie neben der Bildhauerei nicht nur das Modellieren in Gips und den Bronzeguss erlernt, sondern auch die Drucktechniken der Lithografie und Radierung. Außerdem intensivierte er durch den namhaften Fotografen Herbert List (1903–1975) sein Interesse an der Fotografie. List wurde Freund und Wegbegleiter, der Mayers Werke in herausragenden Fotografien festhielt.

In der Borstei – Figuren für ein halbes Jahrhundert

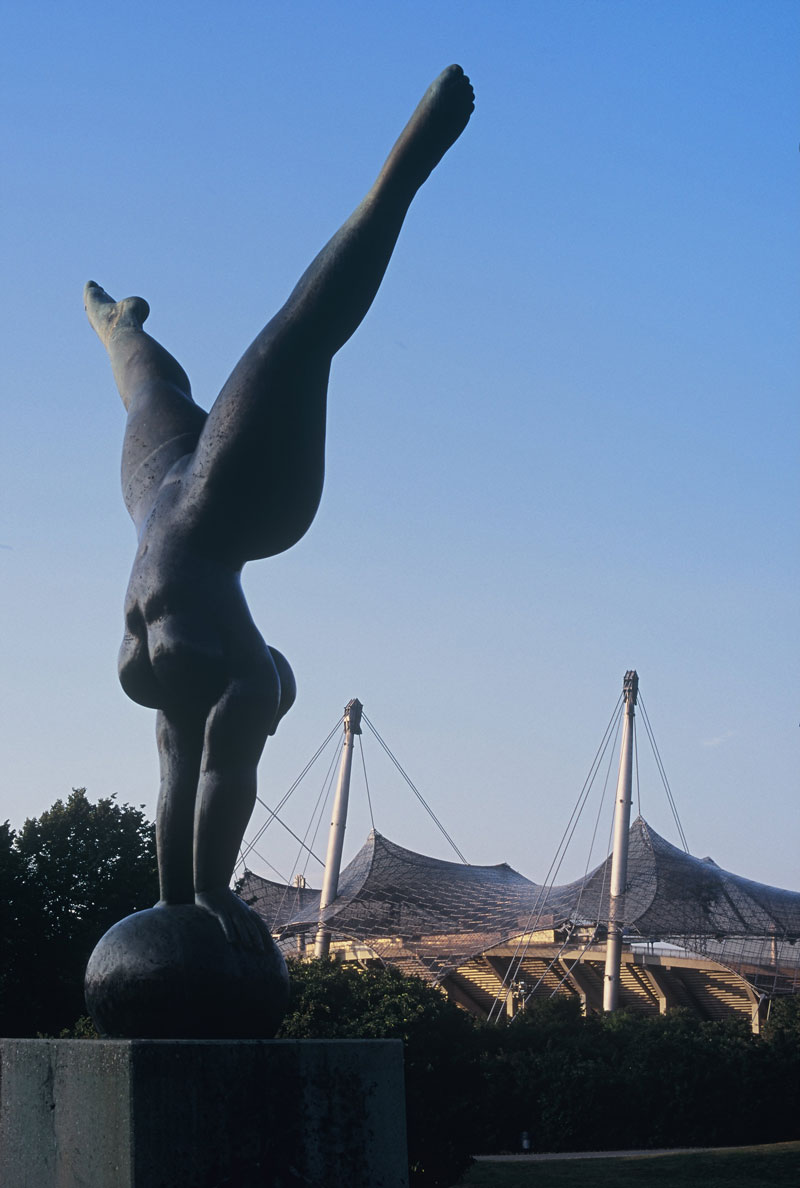

Beim Umzug in die Borstei wurden auch die Werkzeuge von Hildebrand nicht vergessen: Der «Bildhauer-Enkel» hat sie mitgenommen und weiter mit ihnen gearbeitet. In den folgenden über fünfzig Jahren entstanden zahlreiche weitere Figuren, darunter die «Olympia Triumphans»: Sie wurde nach den Olympischen Spielen 1973 im Münchner Olympiapark aufgestellt und verbreitet bis heute mit ihrem Handstand auf einer Kugel Lebenslust.

Lebenslust kann man auch vielen weiteren Frauengestalten bescheinigen, die in den drei Ateliers von Mayer entstanden sind:

- erst in der Schubertstraße,

- dann in der heutigen Monacensia und

- später in der Borstei.

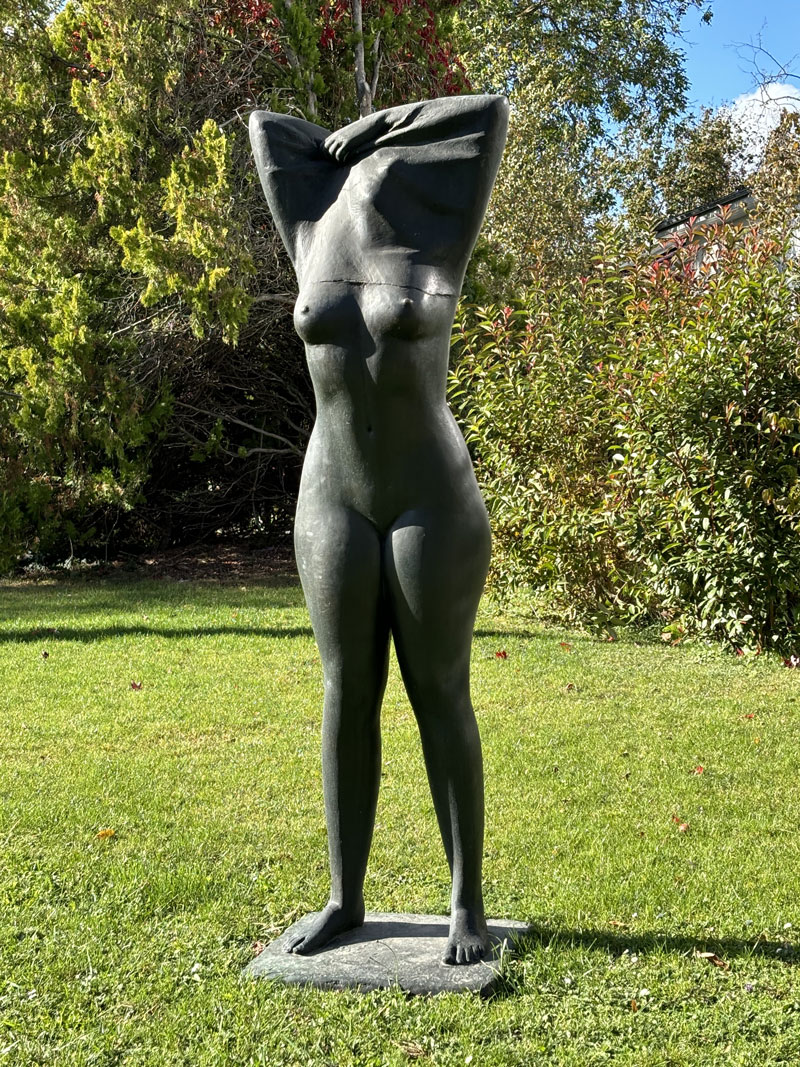

Unter den Skulpturen befindet sich die «Susanna» von 1982. Sie war 1983 auf der Großen Kunstausstellung im Haus der Kunst zu sehen und wanderte von dort zur damals neu gegründeten Sportanlage Lauensteinstraße. Nach deren Aufgabe wurde ein neuer Platz gesucht und mittlerweile auch gefunden: Seit Mai 2025 zieht sich «Susanna» auf der Liegewiese im Prinzregentenbad ihr Hemd über den Kopf. Ein Zwillingsguss befindet sich im Park der Heinrich-Vetter-Stiftung in Ilvesheim.

Im Stadtraum sichtbar – Martin Mayers Werke im öffentlichen Raum

In München kennt man noch weitere Figuren von Martin Mayer wie

- die «Bukolika» an der Ludwigsbrücke von 1984 oder

- «Franziskus als Friedensbote» vor der Klosterkirche St. Anna im Lehel von 1978/79, der früher mal in der Sonnenstraße stand.

Insgesamt finden sich an verschiedenen Orten etwa 30 Plastiken im öffentlichen Raum. Eine von ihnen in Landau hat Mayer «Palatina Bacchabunda» genannt. Landau liegt in der Pfalz, einem der größten Weinanbaugebiete Deutschlands. Natürlich treibt dort der Gott des Weines sein Unwesen. Warum ihm nicht eine Göttin zur Seite stellen – nicht untergeordnet, sondern gleichberechtigt? So, wie es auch den anderen Frauengestalten Mayers nicht an Selbstbewusstsein mangelt.

Das erkannte auch der «taz»-Redakteur Markus Völker:

Die Skulptur kann in ihrer Wirkung gar nicht unterschätzt werden, denn sie setzt einen Kontrapunkt zu den Werken auf dem Berliner Reichssportfeld, wo etwa Josef Mages oder Joseph Wackerle, von Hitler in die ‹Gottbegnadeten-Liste› aufgenommen, steinerne Monumente in Nazi-Ästhetik schufen.1

Die gestreckten Beine der «Olympia Triumphans» ragen ebenso in den Himmel wie die Pylonen, die das Zeltdach des Olympiastadions tragen. Auf der Kugel, auf der sie ihren Handstand macht und dennoch das Gleichgewicht behält, ist auf Latein die von Martin Mayer formulierte Inschrift zu lesen:

Olympia Triumphans

Per naturam ad artem,

per artem ad naturam,

ad hominum pietatem,

ad humanitatem extruendam2

Martin Mayer hat als «Enkel» Hildebrands dessen klassizistisches Werk sowie das seines Lehrers Georgii nur bedingt fortgeführt. Vergleiche mit anderen Bildhauern wie Ernst Barlach (1870–1938) oder Aristide Maillol (1861–1944) überzeugen nicht: Mayer ging einen sehr eigenen Weg, der ihn zwar nie von der Figur wegführte, diese aber sehr frei und individuell interpretierte.

Die «Olympia Triumphans» besuchte Martin Mayer immer wieder auf seinen Spaziergängen durch den Olympiapark. Im September 2020 traf er auf zwei junge Borstei-Bewohner, die gerade ihre neue Drohne ausprobierten. Mayer bat sie, die Skulptur von oben zu fotografieren. So entstand die Aufnahme, die den Bildhauer und sein Werk aus einer für ihn neuen Perspektive zeigt – aus der Luft.

Literatur:

- Martin Mayer, Allgemeines Künstlerlexikon. Die Bildenden Künstler aller Zeiten und Völker, Band 88, Berlin/Boston 2016, S. 130 f.

- Roh, Franz: Martin Mayer, Plastiken – Zeichnungen, Nürnberg 1965.

- Pfälzer Künstlergenossenschaft (Hrsg.): Martin Mayer, Speyer 1974.

- Roethel, Hans Konrad: Martin Mayer, Bronzeplastiken und Zeichnungen, München 1972 (mit einem Werkverzeichnis der Plastiken und der Druckgrafik 1949–1971).

- Haftmann, Werner: Der Bildhauer Martin Mayer, München 1988.

- Martin Mayer: Olympia Triumphans, München 1992.

- Spielmann, Heinz: Martin Mayer Frauen. Bronzen, Zeichnungen, Fotografien, Heidelberg 2002 (Werkverzeichnis der Plastiken 1946–2002).

- Martin Mayer: Eherne Weiblichkeit in München, München 2007.

- Heyde, Dietrich: Briefgespräche mit dem Bildhauer Martin Mayer, Handewitt 2019.

- Website der Martin Mayer Gesellschaft e.V.

Bildhauer*innen im Hildebrandhaus

- «„Ein Leben in Schönheit“ – Die Bildhauerin Irene Georgii-Hildebrand (1880-1961)» – (16.10.2024)

- «Adolf von Hildebrand – der Begründer der Münchner Bildhauerschule» – (06.10.2024)

- Markus Völker: «Triumph der schweren Leichtigkeit», «taz» vom 16. Februar 2024, online abrufbar unter www.taz.de/Olympia-Bildhauer-Martin-Mayer/!5989207 ↩︎

- Die deutsche Übersetzung lautet: Olympia Triumphans / Durch die Natur zur Kunst / durch die Kunst zur Natur / dem Menschen zur Erbauung / der Menschlichkeit zum Aufbau. ↩︎

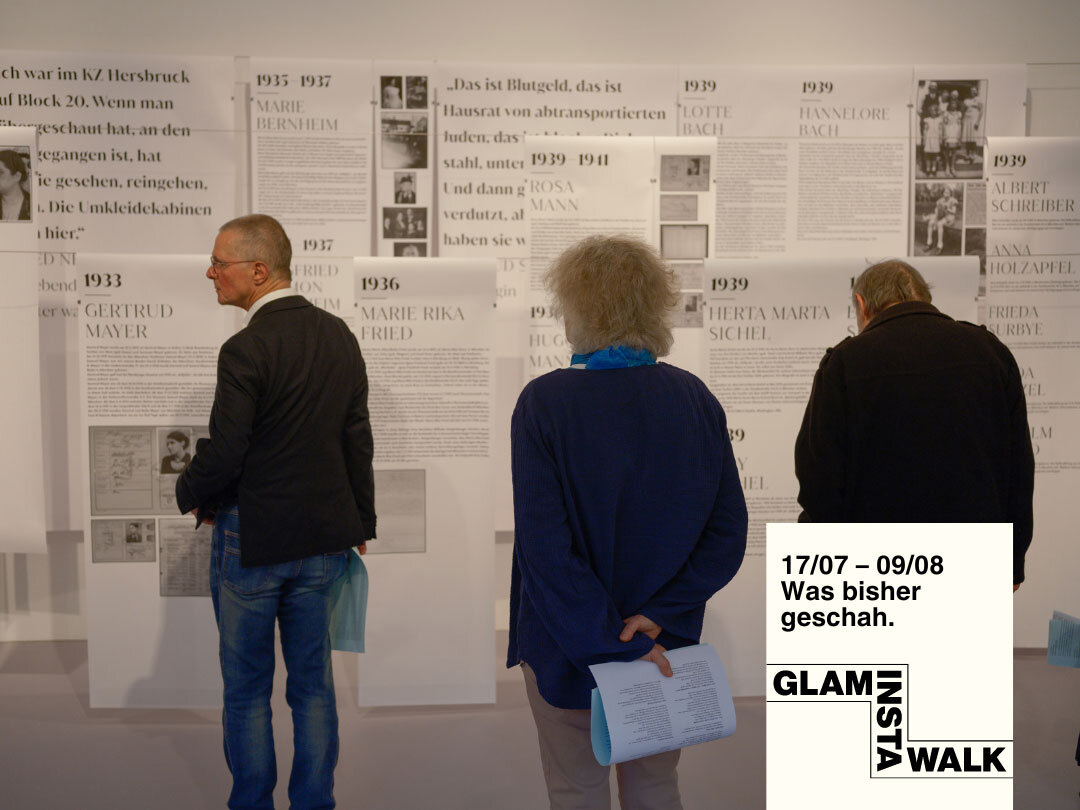

Der Artikel von Susanna Partsch ist auch ein Beitrag zum 6. #GLAMInstaWalk in der Monacensia.

Führungen durch unsere Ausstellungen:

Anmeldung jeweils über die MVHS

Das Hildebrandhaus. Geschichte einer Künstler*innen-Villa

(Ausstellung «Maria Theresia 23»):

Sonntags um 14 Uhr: 21.12. /11.1.

Anmeldung über die MVHS

Literarisches München zur Zeit von Thomas Mann

(wird im Januar 2026 abgebaut):

Samstags um 15 Uhr: 27.12.

Sonntags um 14 Uhr: 3.1.26

5 Antworten

Das ist wirklich eine Offenbarung: ich wusste nicht woher diese wunderbaren Bronzen in München — und außer München — kommen. Danke Susanna für Deine ausführlichen Artikel!

Jean

Lieber Jean,

es freut mich, dass Dir der Artikel gefällt. Ich konnte hier nur einen kleinen Ausschnitt aus dem Lebenswerk behandeln, auf der Website der Martin Mayer Gesellschaft findet sich noch viel mehr.

Herzliche Grüße

Susanna