Klaus Manns Exil war nicht nur eine Flucht vor dem NS-Regime – es war ein existenzieller Bruch. Die Muttersprache, einst sein literarisches Zuhause, wurde ihm fremd. Der Artikel von Uwe Naumann zeigt, wie der stilistisch brillante, aber entwurzelte Autor Klaus Mann zwischen politischem Engagement und sprachlicher Entfremdung zerrieben wurde – und was es heißt, in zwei Zungen zu stocken.

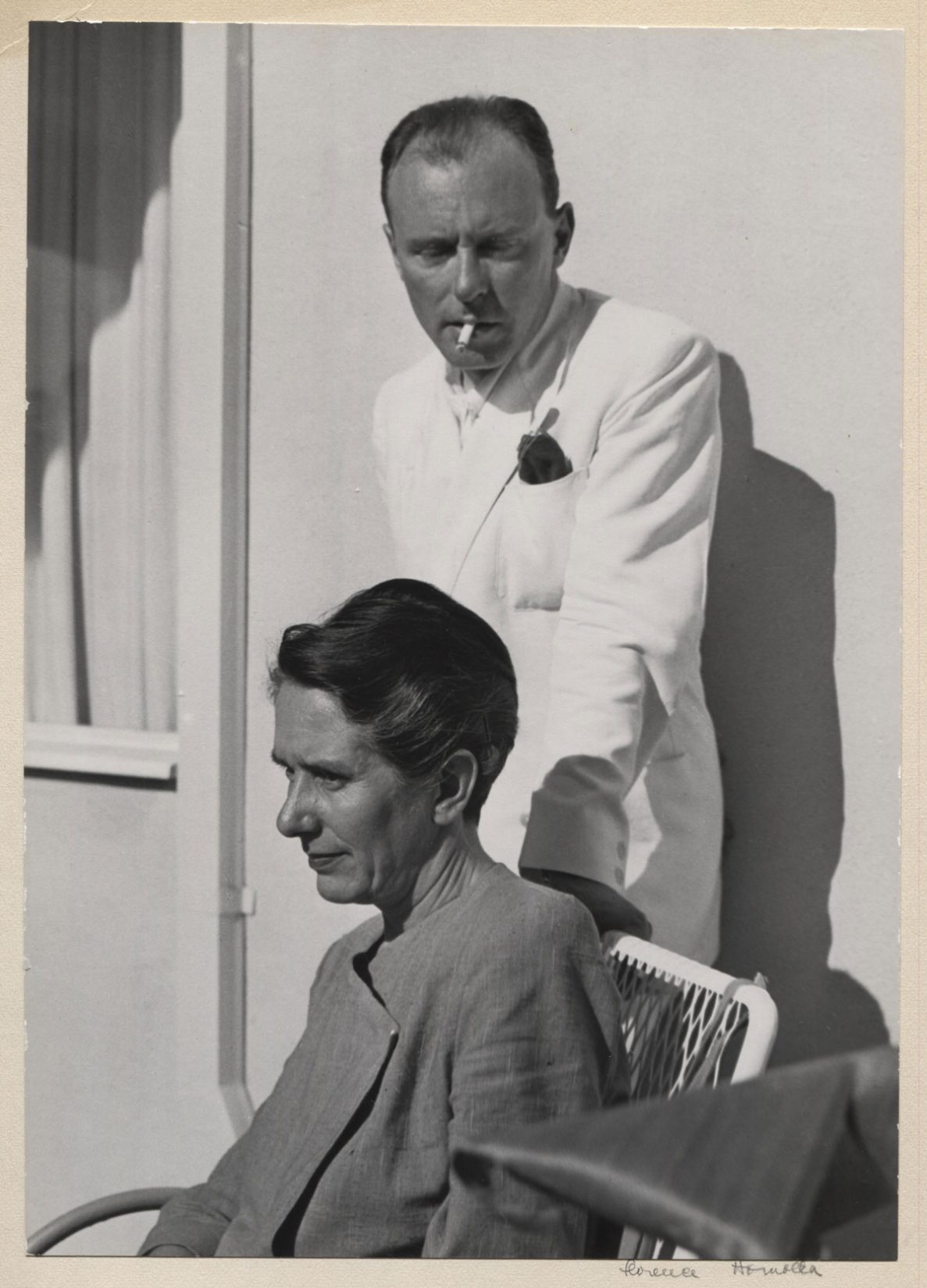

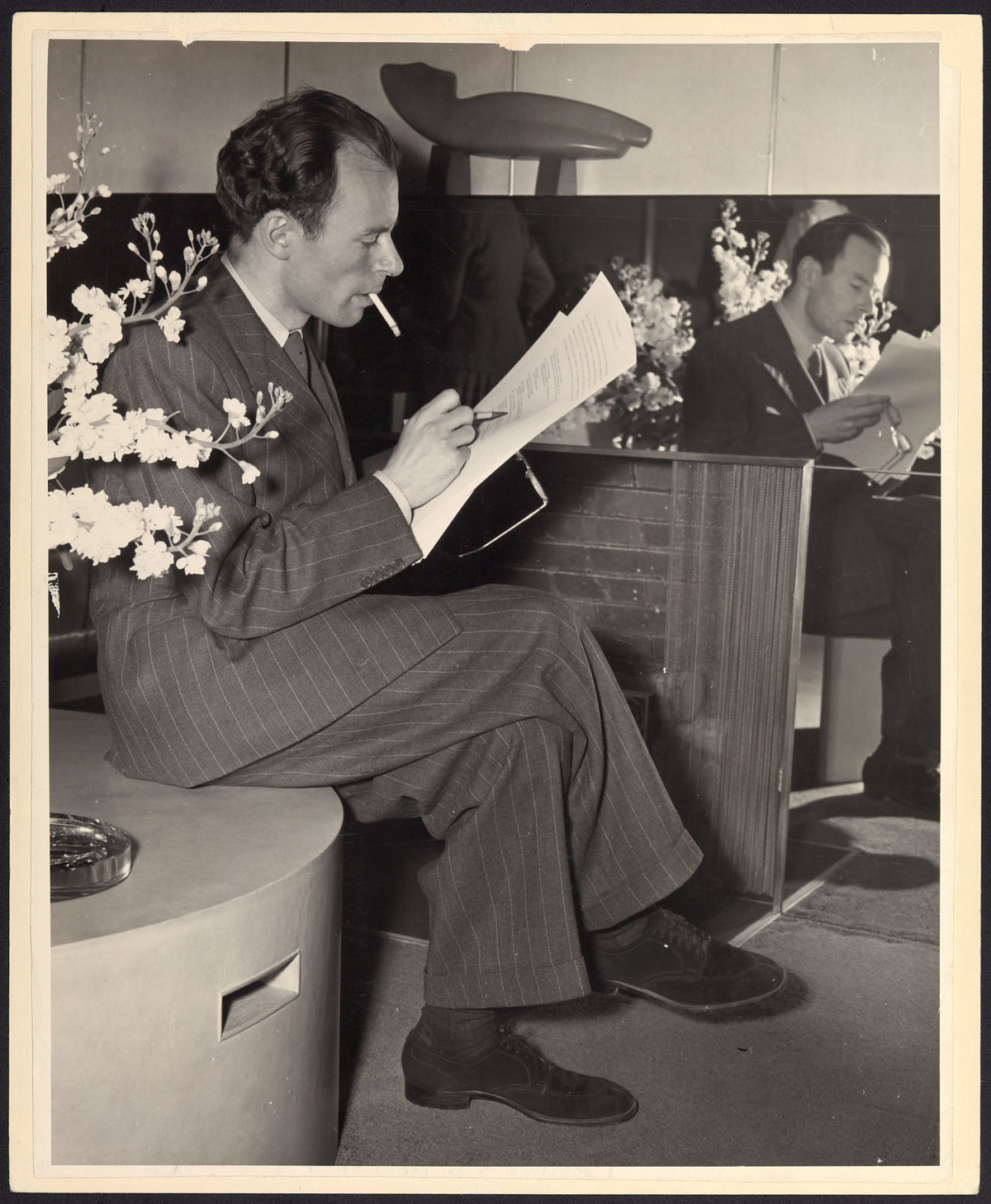

Klaus Mann im Exil – Sprache als verlorene Heimat

Wer im Exil lebt, muss sich einer fremden Kultur anpassen. Und wer schreibt, muss sich in der Regel die Sprache des Exillandes aneignen. Das erleben die Geflüchteten weltweit in unserer Zeit, und das haben die vor dem Nationalsozialismus geflohenen Menschen in den dreißiger Jahren des vorigen Jahrhunderts durchlitten.

Klaus Mann verließ Deutschland am 13. März 1933. Es war ihm klar, dass er im «Nazi-Reich» an Leib und Leben gefährdet gewesen wäre. Und er hätte nicht mehr schreiben und veröffentlichen können. Seine Werke landeten auf den Scheiterhaufen, die von den Nazis bei ihren Bücherverbrennungen 1933 errichtet wurden.

Alle schriftstellerisch Tätigen mussten sich neu orientieren. Klaus Mann gelang das schneller und produktiver als vielen anderen seiner Freunde und Kollegen. Dabei kam ihm zugute, dass er an Internationalität und den Status eines Reisenden seit Langem und freiwillig gewöhnt war.

Nach seinen ersten Stationen im Exil – zunächst in Paris, dann in Zürich – begleitete er zeitweise das politische Kabarett «Die Pfeffermühle», mit dem seine Schwester Erika durch zahlreiche europäische Städte gegen den Nationalsozialismus auftrat.1 Diese Zwischenphase war geprägt von Mobilität, Unsicherheit, aber auch kulturellem Engagement. Doch erst in Amsterdam fand Klaus Mann ein stabiles literarisches Zentrum. Die dortige Exilszene und die Offenheit einzelner Verlage wurden zum entscheidenden Wendepunkt in seinem Schaffen im Ausland.

Amsterdam und «Die Sammlung» – literarischer Widerstand im Exil

Amsterdam wurde sein neues Lebenszentrum für die nächsten Jahre. Dort gab es zahlreiche deutschsprachige Exilierte und immerhin zwei Verlage, die zahlreiche Bücher in deutscher Sprache publizierten: Querido und Allert de Lange. Klaus Mann erhielt die Chance, bei Querido eine eigene Zeitschrift herauszugeben. Sie bekam den programmatischen Titel «Die Sammlung» und entwickelte sich zu einem wichtigen Forum der antifaschistischen Literatur. Zwei Jahre lang konnte sie monatlich erscheinen, mehr als 150 Autoren und Autorinnen haben an ihr mitgewirkt.

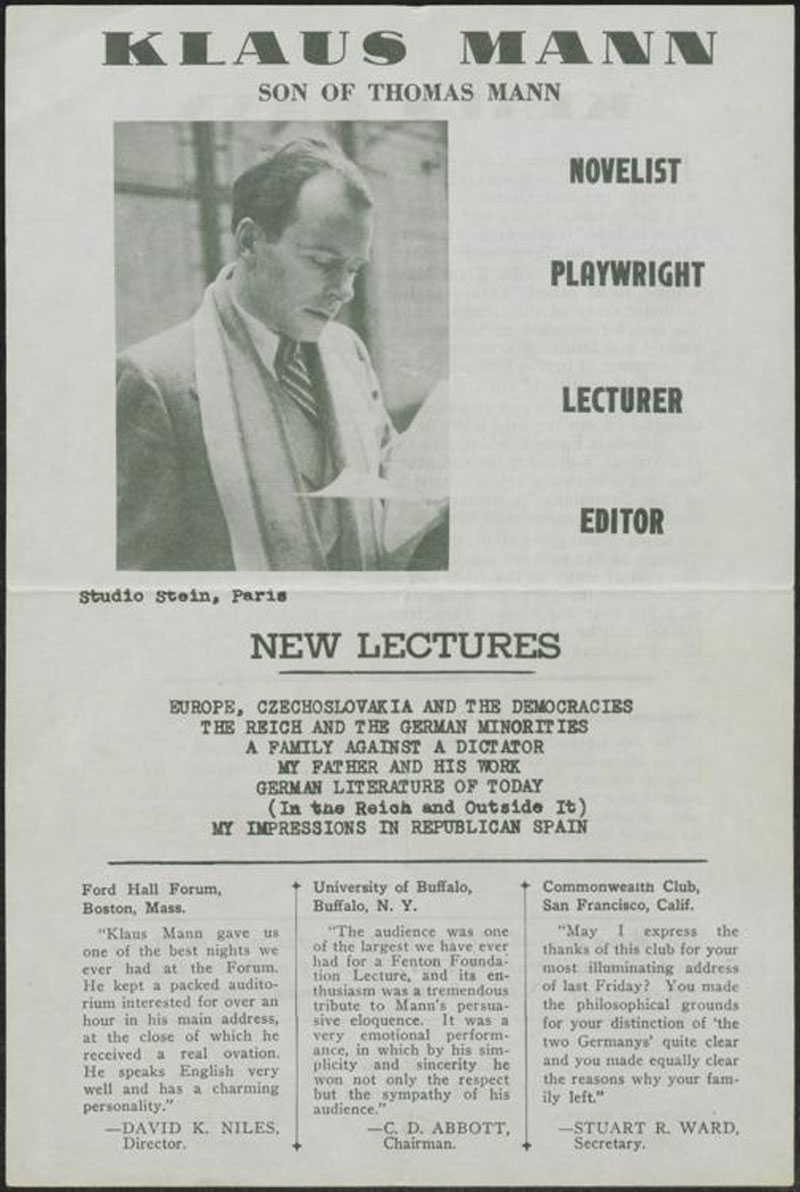

Klaus Mann schrieb auch für viele andere Exilblätter. Er unterzeichnete Aufrufe – zum Beispiel für die Bildung einer Deutschen Volksfront – und wurde ein gefragter Redner bei Versammlungen gegen Krieg und Faschismus in den dreißiger Jahren.

Doch die Expansion des Nationalsozialismus und seiner Verbündeten schien unaufhaltsam. Der «Anschluss» Österreichs an das deutsche «Nazi-Reich» im März 1938 und die «Abtretung» von Teilen der Tschechoslowakei im September 1938 markierten Tiefpunkte einer Entwicklung, die in den Beginn des Zweiten Weltkriegs am 1. September 1939 mündete.

Abschied von Europa – Ankunft in einer fremden Sprache

Für die Exilierten wurde es eng in Europa. Man werde wohl das Schwergewicht des Lebens «für die nächsten Jahre durchaus nach Amerika verlegen müssen», hatte Klaus Mann seinem Onkel Heinrich bereits im März 1938 prophezeit. Seinem alten Lehrer Paul Geheeb schrieb er zwei Monate später, der Abschied von Europa falle ihm ausgesprochen schwer, aber er wisse: «Drüben gibt es doch mehr Möglichkeiten …» Als er im September 1938 das Schiff nach New York bestieg, war es endgültig die Abreise ins USA-Exil.

Damit allerdings war eine gewaltige Herausforderung verknüpft. Der polyglotte, sprachbegabte Klaus Mann war mit dem Französischen, das er in Europa kultivieren konnte, seit seiner Jugend vertraut. Nun musste er lernen, sich auf Englisch auszudrücken. «Deutsche Bücher haben jetzt keinen Markt: wir sollten uns darüber nichts vormachen», konstatierte er 1940 in einem Interview. Seine ersten, gemeinsam mit seiner Schwester Erika verfassten Bücher für amerikanische Leser und Leserinnen ließ er noch übersetzen:

- «Escape to Life» (1939)

- «The Other Germany» (1940)

Danach schrieb er selbst fast nur noch auf Englisch. Das sei «bittere Notwendigkeit – aus Spaß tut man so was nicht», bekannte er im erwähnten Interview. In seiner Autobiografie «Der Wendepunkt» gestand er später unverblümt ein, wie schwer ihm seine ersten englischen Texte fielen:

Quälendes Gefühl der Unsicherheit. Plötzlich ist man wieder ein Anfänger: Jeder Satz bereitet Kopfzerbrechen.

Im September 1940 findet sich in Klaus Manns Tagebuch eine eindrucksvolle Passage über seine zunehmende Aversion gegen die deutsche Muttersprache:

Meine wachsende Abwehr dagegen, Deutsches zu lesen. Hatte einiges mit – Döblin, Feuchtwanger –, und den ganzen Sommer keine Seite davon gelesen. Übrigens sind diese geringen Notizen ja das Einzige, was ich in meiner Sprache noch schreibe – außer ein paar Briefen. (…) Wie überdrüssig bin ich des deutschen Problems! Mögen sie doch endlich zur Hölle gehen, diese philosophierenden Sadisten und hysterischen Wegelagerer. Deutschland kotzt mich an –: so viel von Luthers Sprache weiss ich noch, dass ich dies zu formulieren vermag. (…)

Sprachkrise und Selbstentfremdung – Schreiben zwischen zwei Zungen

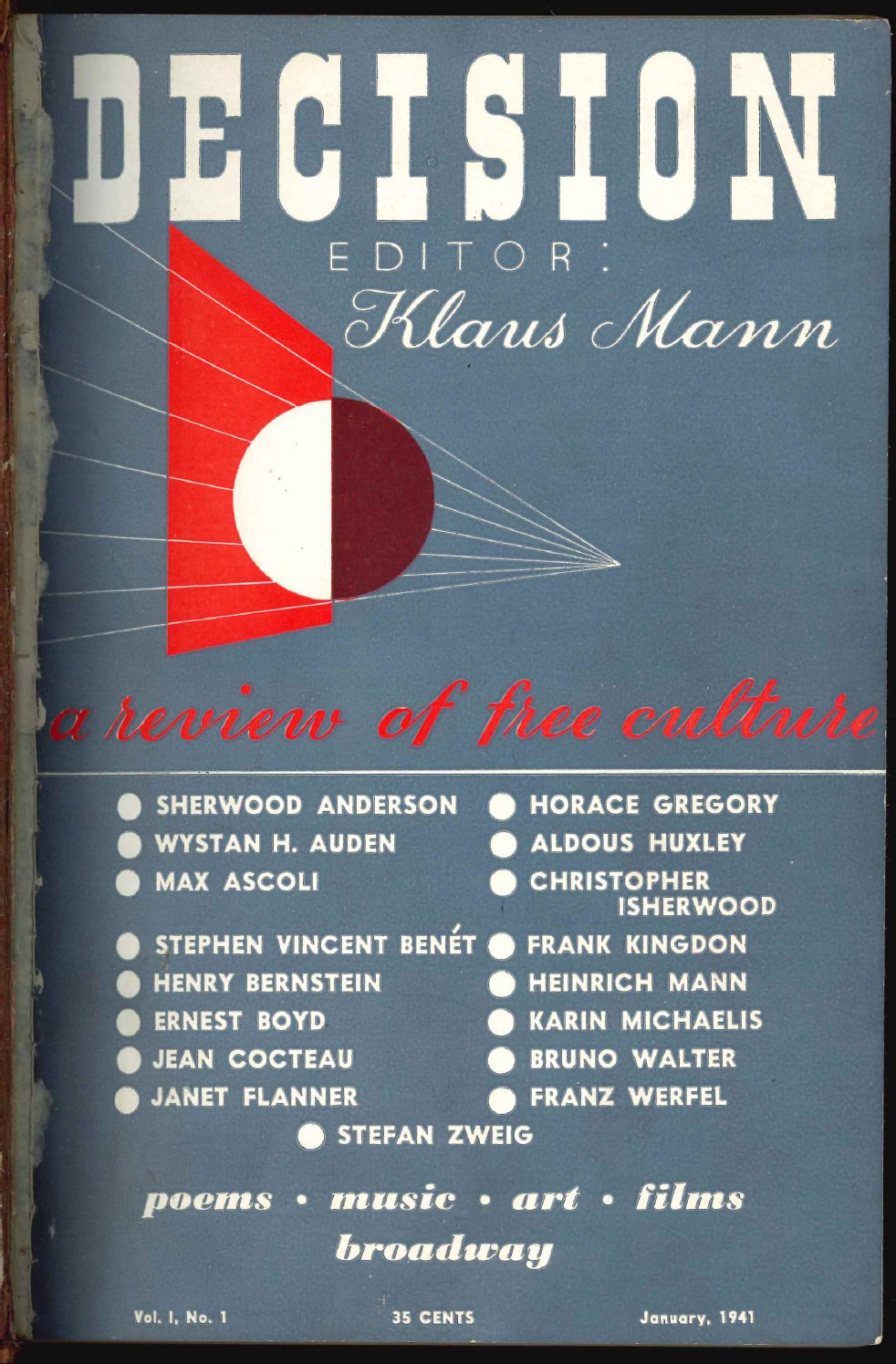

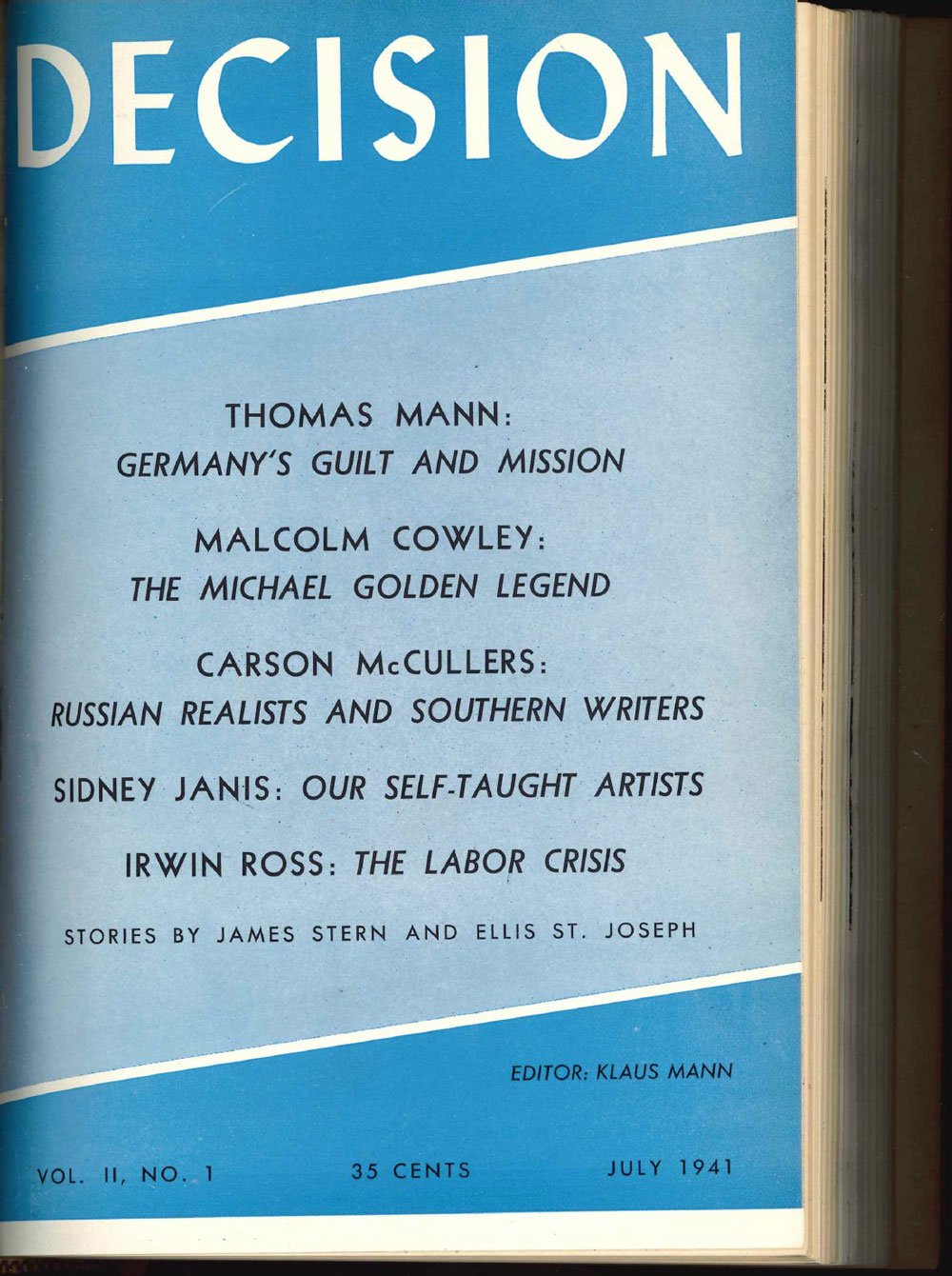

Auch in New York – das er liebte und das zu seinem neuen Lebenszentrum wurde – gründete Klaus Mann wieder eine Zeitschrift: «Decision. A Review of Free Culture» enthielt fast ausschließlich englischsprachige Beiträge. Im Editorial des ersten Heftes schrieb Klaus Mann:

Diese Zeitschrift soll kein Sprachrohr für europäische Flüchtlinge sein; sie soll wirksam werden als ein Instrument, um die Beziehungen zwischen amerikanischer und europäischer Geisteswelt zu intensivieren.

Von Januar 1941 bis Februar 1942 konnte die Zeitschrift monatlich erscheinen, dann waren die finanziellen Ressourcen erschöpft. Vom Vater Thomas Mann immerhin ist das Urteil erhalten, «Decision» sei «wohl wirklich die beste, farbigste literarische Revue (gewesen), die Amerika je gesehen hat».

Von Klaus Manns Schwester Erika stammt die Äußerung, ihrem Bruder sei das Schreiben so leicht gefallen wie anderen Menschen das Atmen. Doch das gilt wohl nur für die ersten Jahrzehnte seines Lebens, denn die vertraute sprachliche Heimat ist Klaus Mann verloren gegangen in seinen letzten Lebensjahren. Er verstand sich als Weltbürger, und er formulierte Briefe und literarische Texte ab 1940 teils in englischer, teils in deutscher Sprache. In seinem Tagebuch aber finden sich viele Stellen, in denen er bekennt, wie mühsam ihm inzwischen die Arbeit von der Hand ging.

Nur drei Tondokumente mit Klaus Manns Original-Stimme sind erhalten, eines davon in englischer Sprache. Dabei handelt es sich um eine Aufnahme von Radio Stockholm unter dem Titel «You Can’t Go Home Again»2, datiert auf den 30. Dezember 1947. Klaus Mann beschreibt darin seine bitteren Erfahrungen bei der Rückkehr nach Deutschland 1945. Sein Englisch in dieser Aufnahme ist höchst elaboriert, die Worte sind wohl gewählt – die Stimme hat aber etwas von bemühtem Schulenglisch.

«Das Sprach-Problem» hieß ein Aufsatz, den er 1947 publizierte. Darin beschreibt er, wie schwer ihm der durch das Exil erzwungene Verzicht auf die Muttersprache gefallen ist, und behauptet beinahe trotzig:

Das Vaterland kann man verlieren, aber die Mutter-Sprache ist der unverlierbare Besitz, die Heimat der Heimatlosen. Sogar wenn uns der Vater verstößt, die Mutter wird uns stets die Treue halten.

Bei der Suche nach einem erfolgreich vollzogenen Sprachwechsel in der Weltliteratur kommen ihm lediglich zwei ermutigende Fälle in den Sinn: Adelbert von Chamisso und Joseph Conrad, die er beide bewundert. Die Suche mündet in die Feststellung:

Ich gehöre zu denen, die den Sprung gewagt haben – wir sind unserer nicht viele.

Der Preis, den er selbst für den versuchten Wechsel ins englische Idiom zahlte, war auf jeden Fall hoch, wenn man die Arbeiten seiner letzten anderthalb Lebensjahrzehnte bilanziert. In den Exiljahren bis 1939 schrieb Klaus Mann vier Romane und eine Novelle, im folgenden Jahrzehnt entstanden fast nur noch essayistische Texte. Seine umfangreichsten Werke der Nachkriegszeit waren Übersetzungen eigener Werke:

- eine deutsche Fassung seines André-Gide-Buches

- eine erweiterte deutschsprachige Fassung seiner Autobiografie «The Turning Point» unter dem Titel «Der Wendepunkt»

In einem Brief an den Jugendfreund Herbert Schlüter hat Klaus Mann das Dilemma unmissverständlich formuliert. Das Schreiben falle ihm «schwerer als in den flotten Kindertagen», gestand er ein.

Damals hatte ich eine Sprache, in der ich mich recht flink auszudrücken vermochte; jetzt stocke ich in zwei Zungen. Im Englischen werde ich wohl nie ganz so zuhause sein, wie ich es im Deutschen war – aber wohl nicht mehr bin …

Klaus Manns letzte Jahre – ohne sprachliche Heimat

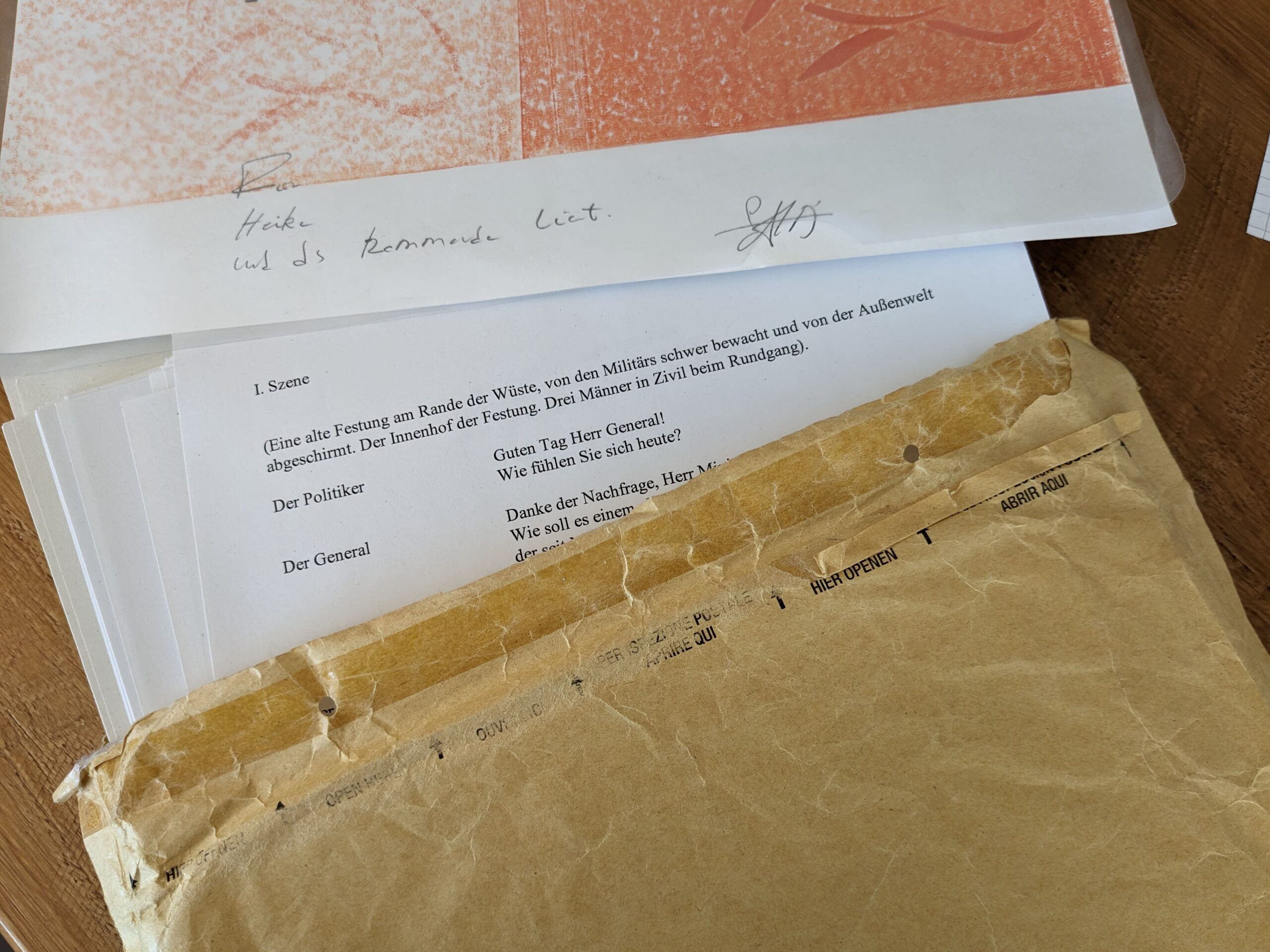

Ein dritter und letzter Versuch Klaus Manns, sich mit einer Zeitschrift Gehör zu verschaffen, blieb übrigens unvollendet. «Synthesis» hieß das ambitionierte Vorhaben, an dem er im Sommer 1947 arbeitete. Es sollte viersprachig sein – mit dem Hauptziel, die «Todsünden der Intoleranz und des Isolationismus zu überwinden». Aber über erste Konzeptpapiere kam dieses Projekt nicht hinaus.

Knapp zwei Jahre später, im Mai 1949, starb Klaus Mann in Cannes an den Folgen einer Überdosis Schlaftabletten. Auf seinem Grabstein steht[T1] als Inschrift ein Bibelwort in englischer Sprache, das er als Motto für sein letztes Romanprojekt «The Last Day» notiert hatte:

For whosoever shall save his life shall lose it,

but whosoever shall lose his life, the same shall find it.

Der Artikel von Uwe Naumann ist der Auftakt einer Serie von Artikeln über Klaus Mann im MON_Mag.

Lesetipps:

- Uwe Naumann, Klaus Mann, 2015.

- «Ruhe gibt es nicht, bis zum Schluß»: Klaus Mann (1906-1949): Bilder und Dokumente, 1999.

- Zur Rolle von Erika Mann und dem politischen Kabarett «Die Pfeffermühle» im kulturellen Exil vgl. die Sonderausstellung in der Monacensia: Erika Mann. Kabarettistin – Kriegsreporterin – Politische Rednerin. ↩︎

- Vgl. auch Klaus Mann, «You Can’t Go Home Again!», München 1945, auf http://www.monacensia-digital.de(URL: https://www.monacensia-digital.de/mann/periodical/titleinfo/31594) ↩︎

Führungen durch unsere Ausstellungen:

Anmeldung jeweils über die MVHS

Das Hildebrandhaus. Geschichte einer Künstler*innen-Villa

(Ausstellung «Maria Theresia 23»):

Sonntags um 14 Uhr: 21.12. /11.1.

Anmeldung über die MVHS

Literarisches München zur Zeit von Thomas Mann

(wird im Januar 2026 abgebaut):

Samstags um 15 Uhr: 27.12.

Sonntags um 14 Uhr: 3.1.26

Eine Antwort