Klaus Mann suchte sein Leben lang nach einer eigenen Stimme – als Schriftsteller, Rebell und politischer Publizist. Zwischen Vater-Schatten, provokanten frühen Romanen und bitteren Niederlagen kämpfte er um Anerkennung und Unabhängigkeit. Sein Weg führte von mutigen literarischen Experimenten über das Exil bis zum tragischen Ende – und machte ihn posthum zur Symbolfigur des Exils und der Rebellion.*

Klaus Mann: Kampf um Eigenständigkeit im Schatten des Vaters

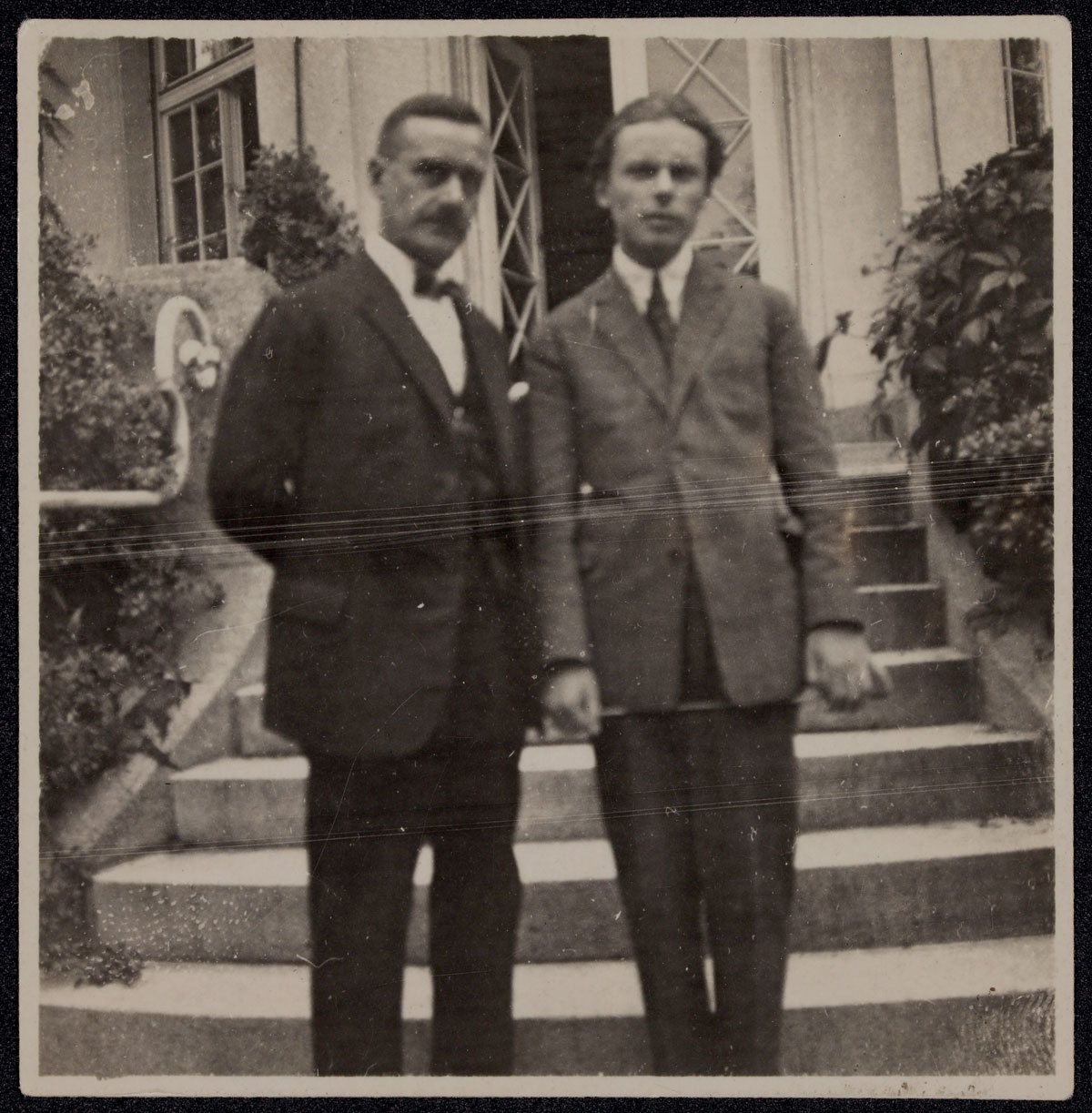

Alle, die Klaus Mann persönlich kannten, beschreiben ihn als höflich und zuvorkommend. Er war mittelgroß, schlank und von ähnlich leichtem Körperbau wie sein Vater. Er rauchte viel, später kamen Drogen dazu, die ihn umbrachten. Er war außerordentlich fleißig und litt an den Fragen, die viele Kinder berühmter Eltern umtreiben: Was mache ich mit meinem Leben? Wie grenze ich mich von meinen Eltern ab? Was kann ich Eigenes leisten?

Früh erkannte er das Grundproblem: Sein Vater Thomas Mann hatte den ihm vorgezeichneten Weg verlassen. Er war kein angesehener Lübecker Bürger geworden, sondern hatte sich der Kunst verschrieben. Ein Drang, ein inneres Sehnen, eine kämpferische Entschlossenheit hatten ihn dazu bewegt. Er war von unten nach oben gekommen und hatte Erfolg gehabt. Seine Risikobereitschaft hatte sich ausgezahlt.

Klaus Mann, der Sohn, wurde bereits auf der Höhe geboren. Um sich wirklich vom Vater abzusetzen, müsste er etwas spektakulär anderes tun, Politiker, Wissenschaftler, Unternehmer, Extremsportler werden. Er wusste das und erwog eine Karriere als Tänzer oder Schauspieler, wusste aber gleichzeitig, dass es dafür nicht reichen würde. Er war zum Schreiben geboren, dagegen war nichts zu tun.

Konnte er hier den Vater übertreffen? Wohl kaum. Also versuchte er die Abgrenzung auf andere Weise: War der Vater versteckt homosexuell, war er es offen, gab sich der Vater betont bürgerlich, gab er sich betont unbürgerlich, versuchte der Vater, männlich aufzutreten, legte er sich Rouge auf die Wangen und schwang beim Spazierengehen ein Stöckchen.

Frühe Werke, harsche Kritik

Das alles war schön und gut. Aber Klaus Mann war ein zu verantwortungsbewusster, ernsthafter und kluger Mensch, um es dabei bewenden zu lassen. Sein Leben zu vertändeln, kam für ihn nicht in Frage. Dafür war es ihm zu kostbar. Er hatte keine Wahl: Er musste sich auf glattestes Eis begeben und mit dem Schreiben beginnen.

Das erforderte mehr Mut, als ihn sein Vater bei seinen Anfängen gebraucht hatte, sein Risiko war größer. Denn wäre Thomas Manns Schriftstellerkarriere im Sand verlaufen, hätte niemand davon erfahren. Klaus Mann hingegen betrat die Bühne im grellen Licht der Öffentlichkeit und bekam es zu spüren. Kein Debütant wurde eisiger empfangen: «Ein MÄNNCHEN steht im Walde», «Wunderkind ohne Zukunft», «Homunculus als Literat» und Ähnliches musste er sich anhören, als sein Drama-Erstling «Anja und Esther» 1925 in Hamburg uraufgeführt wurde.

Vom Vater kam keine Unterstützung, im Gegenteil: In einem Brief nannte Thomas Mann «Anja und Esther» ein «unbeschreiblich gebrechliches und korruptes Stückchen», in der Novelle «Unordnung und frühes Leid», im selben Jahr erschienen, klagte er über «Unruhe, Neid und Beschämung», die er beim Anblick seines Sohns empfinde, der nichts wisse und nichts könne «außer den Hanswursten zu spielen, obgleich er gewiss nicht einmal dazu Talent» habe. Klaus Manns Attitüde, seine preziöse Sprache, seine Tendenz zur Selbstdarstellung wurden als Wichtigtuerei ausgelegt und forderten zum Widerspruch heraus.

Vielleicht war sein Vater auch eifersüchtig auf ihn. Eine Karikatur von Thomas Theodor Heine spitzt es zu: Thomas Mann am Schreibtisch vor einem halbleeren Blatt, sein Sohn Klaus, ein fertiges Manuskript in der Hand, tippt ihm von hinten auf die Schulter:

Du weißt doch, Papa, Genies haben niemals geniale Söhne, also bist du kein Genie.

Es war auch ein Generationenproblem. Was hatte diese Jugend geleistet? Was hatte sie zu jammern? Was wusste sie von den Fragen der Zeit? «Heiliger Himmel, diese Zwanzigjährigen stehen nirgends», schimpfte Erich Mühsam in seiner Rezension von Klaus Manns «Revue zu Vieren» im August 1927.

Das ist nicht bewegt von einer Idee, die nach dichterischem Ausdruck drängt, das hat sich einfach entschlossen, Dramen zu schreiben, wie ein anderer sich entschließt, eine neue Stiefelschmiere herzustellen. Es geht nicht um den individuellen Fall Klaus Mann, es geht um den typischen Fall einer Sorte von Zwanzigjährigen, die nicht die Jugend repräsentieren, sondern das stagnierende Greisentum, das als klebriges Rudiment erledigter kultureller Ansätze mit unnützer Indolenz in die gärende, flutende, grundstürzende Gegenwart hineinschnarcht.

Erich Mühsam, 1934 von den Nazis ermordet, sah es richtig und zugleich falsch: Diese «Zwanzigjährigen» konnten nirgends «stehen». Es fehlte ihnen die Erfahrung. Sie waren eine Zwischengeneration. Klaus Mann spürte das und wandte sich persönlichen Themen zu, schrieb den Homosexuellen-Roman «Der fromme Tanz» und behandelte in «Alexander, Roman einer Utopie» und «Treffpunkt im Unendlichen» Probleme vom Macht und Künstlertum.

Seine Produktivität war erstaunlich. Mit sechsundzwanzig Jahren umfasste sein Werk bereits drei Romane, zwei Theaterstücke, zahlreiche Artikel und mit «Kind dieser Zeit» eine erste Autobiografie. Richtig ernstgenommen hat man ihn dennoch nicht. Sein Vater erhielt derweilen den Literaturnobelpreis – und zwar ausdrücklich für sein literarisches Debüt «Buddenbrooks» von 1901.

Exil, «Mephisto» und der politische Schriftsteller

1933 brachte die Wende. Klaus Mann emigrierte, gründete in Amsterdam seine antinazistische Zeitschrift «Die Sammlung» und schrieb in kurzer Folge zwei weitere Romane, «Flucht in den Norden» und «Symphonie Pathétique – ein Tschaikowsky-Roman».

Der Kampf gegen Hitler-Deutschland wertete ihn auf, gab ihm Zuversicht und Kraft. Sein Vater konnte sich zu keiner klaren Haltung durchringen. Für kurze Zeit war Klaus seinem Vater ebenbürtig, vielleicht sogar überlegen. Sein Bruder Golo erinnert sich:

Nie lebte Klaus intensiver, angespannter, tätiger als in den ersten Jahren der Emigration; darum auch wohl: nie glücklicher. Der Herausforderung der deutschen Tyrannei hielt er nicht nur stand, sie erst brachte ihn auf die ihm erreichbare Höhe.

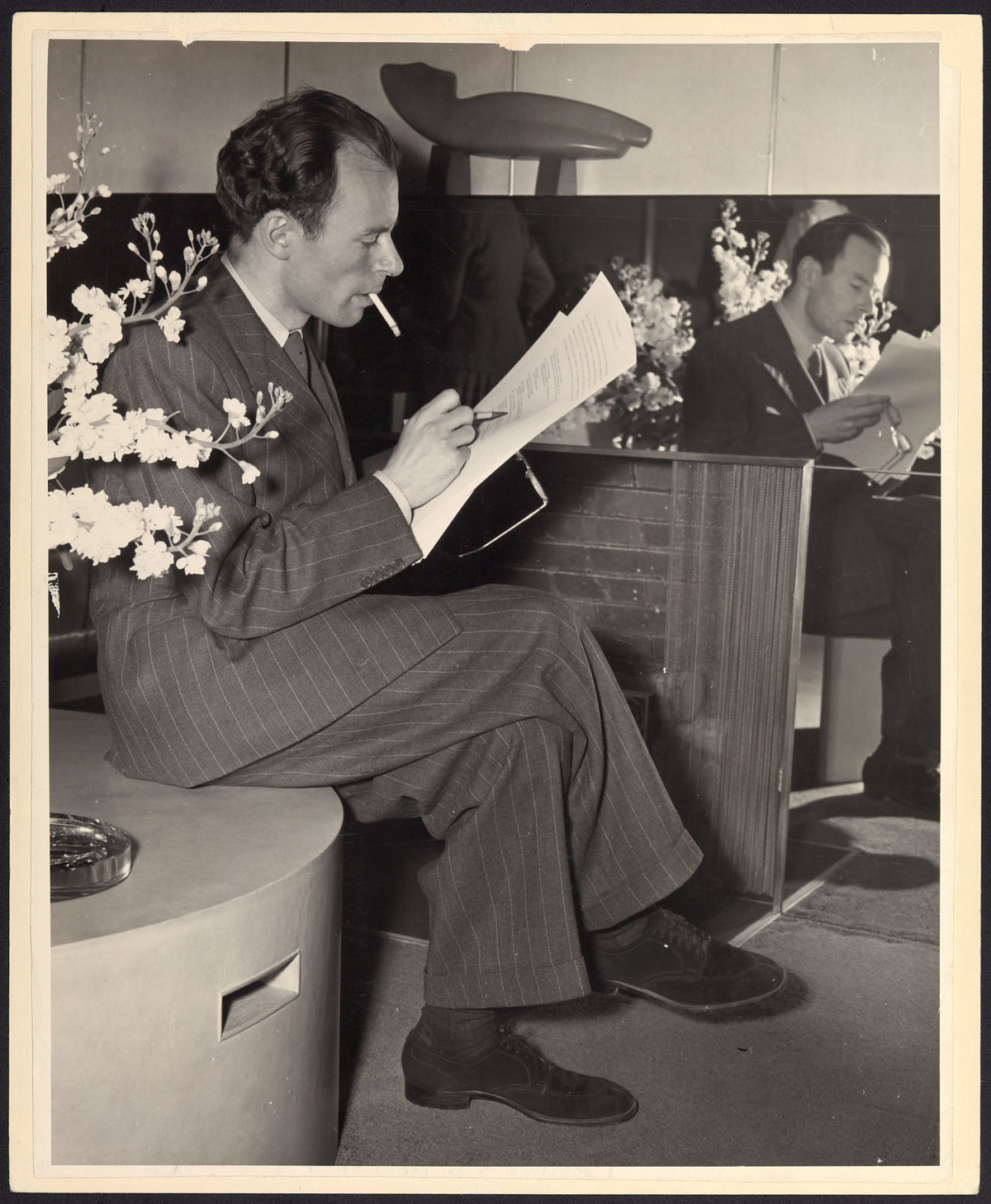

1936 schrieb Klaus Mann in Amsterdam sein berühmtestes Buch «Mephisto – Roman einer Karriere», ein brillantes Werk, ein Blick auf das Nazi-Reich von außen, eine Analyse seiner Machtstrukturen, aber auch eine persönliche Abrechnung mit seinem Ex-Freund und Ex-Schwager Gustaf Gründgens. Kurz darauf verließ er Europa, nahm Wohnung im Hotel Bedford in New York. Ein Foto zeigt ihn in der Lobby, die Hose gebügelt, die Beine übergeschlagen, Zigarette zwischen den Lippen, Papier auf dem Knie – Klaus Mann, immer in Aktion, immer auf dem Sprung, immer am Puls der Zeit.

Der Eindruck täuscht und täuscht auch nicht. Klaus Manns amerikanische Bemühungen waren wenig erfolgreich, sein Weg in die US-Armee war lang und hart, aber sein Wille zur Selbstbehauptung war ungebrochen. Er wurde War-Correspondent, nahm an der Eroberung Italiens teil, sah seine zerstörte Heimatstadt München wieder, interviewte Richard Strauss und hoffte, vermutlich, auf eine Rolle beim Aufbau des besiegten Deutschlands, denn er hatte recht gehabt, hatte das Unheil kommen sehen und hatte frühzeitig gewarnt. Aber aus Hoffnung wurde Enttäuschung.

Tragisches Ende

Der Sieg über Nazi-Deutschland, für den Rest der Welt ein Grund zum Jubeln, war für Klaus Mann ein schwerer Schlag, fast könnte man sagen: ein Todesstoß. Sein Feind war weg, seine Motivation dahin, und seine besiegten Landsleute, mit denen er gern geredet hätte, interessierten sich nicht für ihn. Klaus Mann war wieder da, wo er 1933 aufgehört hatte: ein Sohn von Thomas Mann, der auch Schriftsteller war. Aller Fleiß hatte ihn nicht einmal finanziell unabhängig gemacht, er war wieder auf des Vaters Zuwendungen angewiesen. Sein «Mephisto» konnte in Deutschland nicht erscheinen, weil Gustaf Gründgens dort bereits wieder eine «sehr wichtige Rolle» spielte, der «Doktor Faustus» seines Vaters beherrschte die Feuilletons weltweit.

Klaus Mann wurde müde. Er vollendete den «Wendepunkt», sein vielleicht bestes Buch, aber der Mut hatte ihn verlassen. Er schrieb in sein Tagebuch:

Ich wünsche mir den Tod. Ich möchte gerne sterben. Das Leben ist mir unangenehm. Es wäre mir äußerst lieb, nicht mehr leben zu müssen.

Im Juli 1948 unternahm er in Los Angeles einen Selbstmordversuch, am 21. Mai 1949 starb er in einem Hotelzimmer in Cannes an einer Überdosis Schlafmittel.

Späte Anerkennung

Eine Generation später erhob man Klaus Mann zur Kultfigur. Ariane Mnouchkine dramatisierte 1979 den «Mephisto» in ihrem Théâtre du Soleil und machte ihn zum Inhalt eines internationalen Theaterprojekts, István Szabós «Mephisto»-Film erhielt 1982 den Oscar für den besten ausländischen Film. Klaus Manns Bücher wurden neu aufgelegt, Biografien erschienen, in München gab es eine große Klaus-Mann-Ausstellung.

Wäre ihm ähnliche Aufmerksamkeit zuteil geworden, wenn er nicht Thomas Manns Sohn, nicht Mitglied der «Amazing Mann-Family» gewesen wäre?

Vermutlich nicht. Das Schreiben fiel ihm allzu leicht. Zum geduldigen Feilen am Text fehlte ihm die Muße, vielleicht auch die Inklination. Das zeigt sich in seinem Werk. Seine Lebensleistung schmälert das nicht.

Es bleibt die Erinnerung an einen mutigen, engagierten, klarsichtigen, immens fleißigen und tragisch gescheiterten Menschen, der mit Ehrlichkeit und Energie seinen Weg ging. Für Inspiration, Bewunderung und Respekt reicht das allemal – und sein Wikipedia-Eintrag ist immerhin fast genau so lang wie der seines Vaters.

* Dieser Artikel ist ein Beitrag zum MON-Mag-Dossier «Thomas Mann und das literarische München» und entwickelt die Fragestellungen der Dauerausstellung «Literarisches München zur Zeit von Thomas Mann» weiter. Die Ausstellung ist nochbis zum 6. Januar 2026 zu sehen.

Klaus Mann-Reihe im MON Mag:

Führungen durch unsere Ausstellungen:

Anmeldung jeweils über die MVHS

Das Hildebrandhaus. Geschichte einer Künstler*innen-Villa

(Ausstellung «Maria Theresia 23»):

Sonntags um 14 Uhr: 21.12. /11.1.

Anmeldung über die MVHS

Literarisches München zur Zeit von Thomas Mann

(wird im Januar 2026 abgebaut):

Samstags um 15 Uhr: 27.12.

Sonntags um 14 Uhr: 3.1.26

2 Antworten

Schöner Text, danke, lieber Anatol! Und herzliche Grüße aus der Lüneburger Heide,

Uwe Naumann

Lieber Herr Naumann,

vielen herzlichen Dank für die lobenden Worte, die wir an Anatol Regnier weitergereicht haben.

Wir wünschen Ihnen alles Gute für 2026 und melden uns bald wieder bei Ihnen mit einer Idee!

Sonnige Grüße

Tanja Praske