Klaus Manns «Mephisto» ist mehr als ein Roman – er löste einen der größten Literaturskandale der Bundesrepublik aus. Inspiriert von dem Leben Gustaf Gründgens’, erzählt das Buch vom Aufstieg eines Karrieristen im Nationalsozialismus. Jahrzehnte später folgte das Verbot in Deutschland – und ein beispielloser Streit über Kunstfreiheit, Moral und Macht. Der «Mephisto»-Skandal wirkt bis heute nach.

Klaus Mann und Gustaf Gründgens – Theater, Freundschaft und Aufstieg

Die Geschichte beginnt im Jahre 1925 in Hamburg, an einem kleinen Theater, den Kammerspielen. Dort ist der junge, begabte Schauspieler Gustaf Gründgens engagiert. Er begegnet dem jungen, begabten Schriftsteller Klaus Mann. Als er dessen erstes Theaterstück «Anja und Esther» liest, schreibt er begeistert in einem Aufsatz, dieser Autor sei «nicht nur ein Schilderer der neuen Jugend, er ist vielleicht berufen, ihr Wegweiser zu werden». Gründgens inszeniert das Stück, übernimmt selbst eine der Hauptrollen, eine andere bekommt Klaus Mann. Die weiblichen Titelrollen werden mit Klaus’ Schwester Erika und Pamela Wedekind besetzt, Tochter des berühmten Dramatikers Frank Wedekind.

Das Medienecho ist gewaltig: Dichterkinder spielen Theater! Auch wenn die Kritiken zumeist nicht sehr freundlich ausfallen, zwei Jahre später wird in Leipzig ein weiteres Stück von Klaus Mann uraufgeführt, in derselben Besetzung: «Revue zu Vieren». Auch privat ist man eng verbunden: Pamela Wedekind und Erika Mann sind zeitweilig ein Liebespaar, während Klaus sich mit Pamela verlobt, und Gründgens und Erika im Juli 1926 sogar heiraten – eine Ehe, die allerdings nur kurze Zeit hält. Ob Klaus Mann und Gustaf Gründgens eine mehr als freundschaftliche Beziehung hatten, wissen wir nicht.

Gründgens’ Karriereweg führt steil nach oben. Ab der Spielzeit 1928/29 ist er als Schauspieler und Regisseur an Max Reinhardts Deutschem Theater in Berlin tätig. Er tritt auch auf anderen großen Bühnen auf, macht Kabarett und wirkt in Filmen mit. Er wird zum Star, vom Publikum bejubelt, von den Kritikern gefeiert.

Klaus Manns Weg als Schriftsteller ist lange Zeit überschattet vom Ruhm des Vaters. Er wird als «der Sohn» beurteilt und oft belächelt. Dennoch schreibt er unablässig:

- Romane,

- Theaterstücke,

- Reisebücher,

- Essays.

Im Frühjahr 1932 erscheint im S. Fischer Verlag sein bis dahin wichtigstes, bestes Werk: der Roman «Treffpunkt im Unendlichen». Darin wird ein faszinierendes Bild vom Leben junger Intellektueller und Kulturschaffender in Europas Metropolen entworfen: eine «verlorene Generation», zerrissen zwischen Sehnsucht und Verzweiflung, Ambition und Eskapismus.

Die interessanteste Figur des Romans ist die des Tänzers Gregor Gregori, denn sie trägt unverkennbar einige Züge von Gustaf Gründgens. Gregori ist in mancher Hinsicht ein Vorläufer Hendrik Höfgens, des Helden aus dem «Mephisto»-Roman. Gregori geht karrierebesessen und ohne Moral seinen Weg – ein «tänzerischer Herrenmensch», wie es im Roman zu Beginn des vierten Kapitels heißt.

Gregor Gregoris Ruhm stieg plötzlich und blendend über Berlin auf wie eine Rakete. Über Nacht kam es, dass man überall seinen Namen hörte.

Er war in diese Stadt gekommen, von den Zehenspitzen bis zum Scheitel mit keinem anderen Willen geladen als dem: zu siegen. Für was – blieb eine andere Frage.

Doch genau diese Frage nach dem «Für was» stellte sich unausweichlich nur ein knappes Jahr nach dem Erscheinen von Klaus Manns Roman. Für wen oder was engagierte man sich als Künstler, nachdem Adolf Hitler am 30. Januar 1933 die Macht in Deutschland ergriffen hatte?

Exil und Anpassung – zwei Wege im Dritten Reich

Klaus Mann ging ins Exil, bereits im März 1933, und versuchte, den Faschismus von dort aus mit allen literarischen Mitteln zu bekämpfen. Die Laufbahn seines Ex-Schwagers im Dritten Reich verfolgte er dagegen mit Argwohn, ja Entsetzen. Gründgens hatte sich entschieden, in Deutschland zu bleiben, und wurde zu einem der höchstdekorierten kulturellen Repräsentanten Nazi-Deutschlands. Die Alternative, eine ungewisse Zukunft im Exil auf sich zu nehmen, lehnte er ab. Hermann Göring wurde sein Freund und Beschützer.

Klaus Mann kommentierte das in seiner Autobiografie mit Worten, in denen sich noch die frühere persönliche Vertrautheit mit Gründgens spiegelt:

Wie, man hatte mit ihm gelebt, gearbeitet, diskutiert, gespielt, gezecht, Pläne gemacht, gute Freundschaft gehalten, und nun saß er am Tische des monströsen Reichsmarschalls? Und nun zechte, spielte, diskutierte er mit den Mördern? (…) Es war entschieden unheimlich, sich dies vorzustellen.1

Entstehung und Rezeption von «Mephisto»

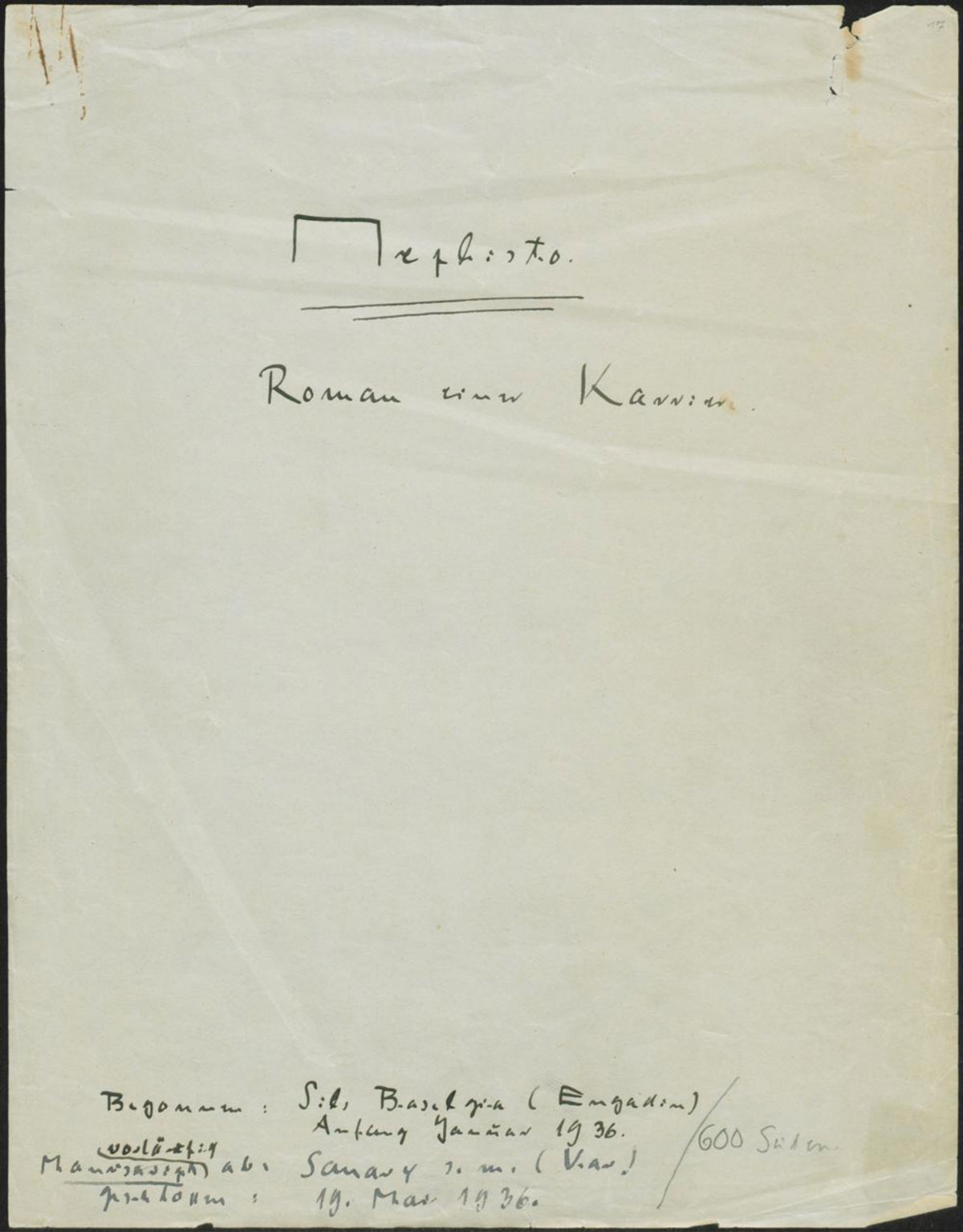

Auf diesem Hintergrund entstand die Idee für den Roman «Mephisto», an dem Klaus Mann im Januar 1936 zu arbeiten begann und dessen Manuskript er im Mai 1936 abschloss. Hauptfigur ist der Schauspieler Hendrik Höfgen, dessen Aufstieg zum repräsentativen Theatermann des neuen Reiches geschildert wird, zu einem «Affen der Macht», einem «Clown zur Zerstreuung der Mörder».

Bei vielen Figuren des Romans hatte sich Klaus Mann an Eigenheiten von realen Personen orientiert, die er aus dem Berliner Kulturleben kannte. Aber einen Schlüsselroman habe er keineswegs geschrieben, betonte der Autor immer wieder. Auch nicht in Bezug auf Hendrik Höfgen, der manche Parallelen zu Gustaf Gründgens aufweist:

Nein, mein Mephisto ist nicht dieser oder jener. In ihm fließen vielerlei ‹Züge› zusammen. Hier handelt es sich um kein ‹Porträt›, sondern um einen symbolischen Typus.

Schrieb Klaus Mann in einer Erklärung für die Presse. Und an anderer Stelle, in einer «Selbstanzeige» insistierte er:

Dieses Buch ist nicht gegen einen Bestimmten geschrieben, vielmehr: gegen den Karrieristen; gegen den deutschen Intellektuellen, der den Geist verkauft und verraten hat. Dass er begabt ist, macht die Sache erst doppelt arg.

In der Tat ist «Mephisto» kein Schlüsselroman. Sonst müsste Klaus Mann doch beabsichtigt haben, in den einzelnen Figuren reale Personen so darzustellen, dass man sie wiedererkennen sollte. Das wollte er aber nicht, er ist nur seiner literarischen Technik treu geblieben, sich mancher Bausteine aus der ihm bekannten Wirklichkeit frei zu bedienen. Das galt für Personen wie auch für Orte.

Übrigens haben Vater und Onkel ähnlich gearbeitet: Thomas Manns «Zauberberg» ist ohne Details aus Katia Manns Kuraufenthalten in Davos nicht denkbar, und in Heinrich Manns «Professor Unrat» gibt es viele Anleihen aus der Lübecker Lehrerschaft und dem Rotlichtmilieu der Hansestadt.

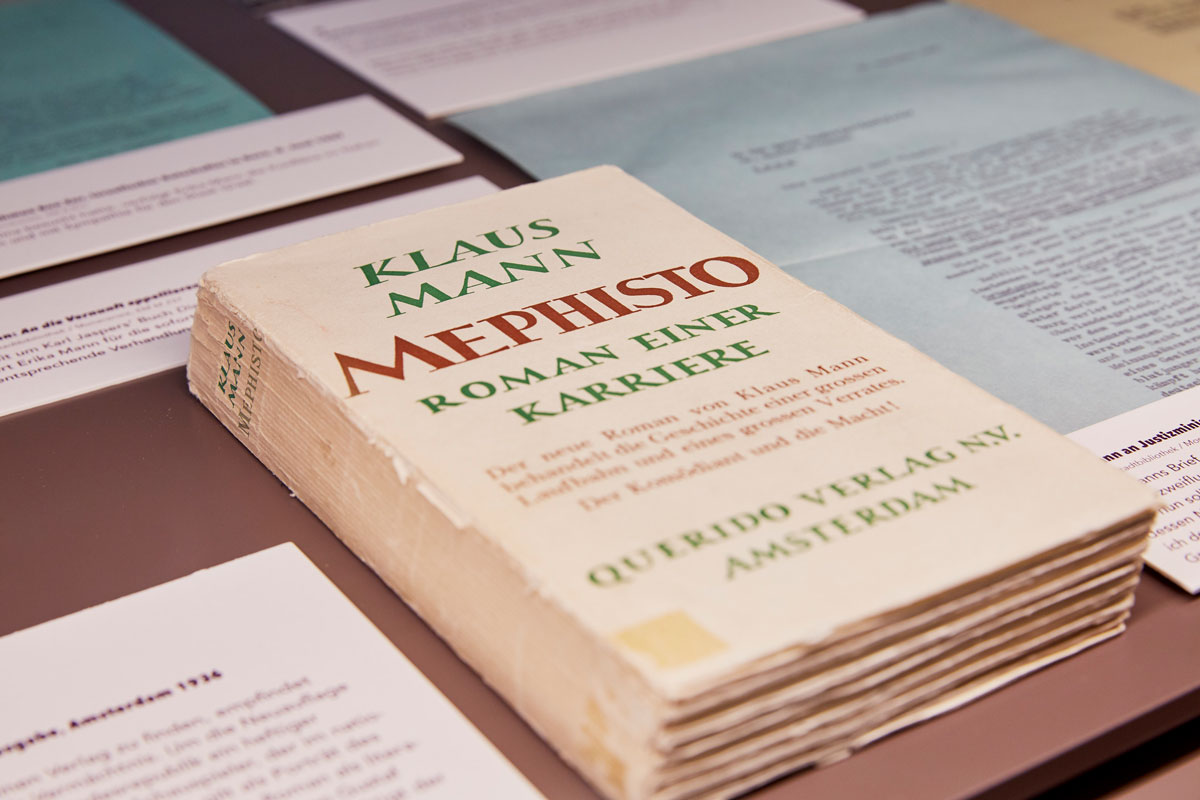

«Mephisto» erschien im Oktober 1936 im Amsterdamer Exilverlag Querido. Eine der ersten Reaktionen stammt von Klaus’ Vater Thomas: «Dein Roman also hat mir großes Vergnügen gemacht. Er ist leichtfüßig und amüsant, ja brillant, sehr komisch oft und auch sprachlich fein und sauber», schrieb er dem Sohn. Und im Tagebuch hielt er fest:

Gestern Nacht lange in Klausens ‹Mephisto› gelesen; leicht und geschickt, moralische Wirkungen.

Auch von anderen Weggefährten des Exils kam viel Lob und Anerkennung. Allerdings hat ausgerechnet die von Exilierten betriebene «Pariser Tageszeitung», die den Roman in 94 Folgen als Vorabdruck veröffentlichte, dem Autor und seinem Werk einen Bärendienst erwiesen: Sie pries «Mephisto» als «Schlüsselroman» an – wogegen Klaus Mann und sein Verleger Fritz Landshoff sich entschieden verwahrten.

Ab 1938 lebte Klaus Mann im amerikanischen Exil, um dann als Soldat der U.S. Army Anfang 1944 nach Europa zurückzukehren. Im Mai 1946 erlebte er in Berlin einen Theaterabend, der ihn zutiefst schockierte: Gustaf Gründgens, der vorübergehend in sowjetischer Kriegsgefangenschaft gewesen war, stand erstmals wieder auf der Bühne des Deutschen Theaters in Berlin – und das Publikum jubelte ihm zu, mit minutenlangen Ovationen, als sei nichts gewesen! Sein Ex-Schwager notierte voller Bitterkeit in einem Aufsatz:

Berlins unverwüstlicher Liebling vor, während und nach der Nazizeit.

Gustaf Gründgens war wieder ganz oben angekommen. Klaus Mann dagegen versuchte vergeblich, seine Bücher in Nachkriegsdeutschland neu herauszubringen. Als er sich am 21. Mai 1949 in Cannes das Leben nahm, war kein einziges seiner im Exil geschriebenen Bücher in Deutschland lieferbar. Eine Neuausgabe von «Mephisto», 1948 mit dem Langenscheidt Verlag vertraglich vereinbart, scheiterte an Bedenken des Verlegers Jacobi, «denn Herr Gründgens spielt hier eine bereits sehr bedeutende Rolle».

Das Verbot und der «Mephisto»-Skandal in der Bundesrepublik

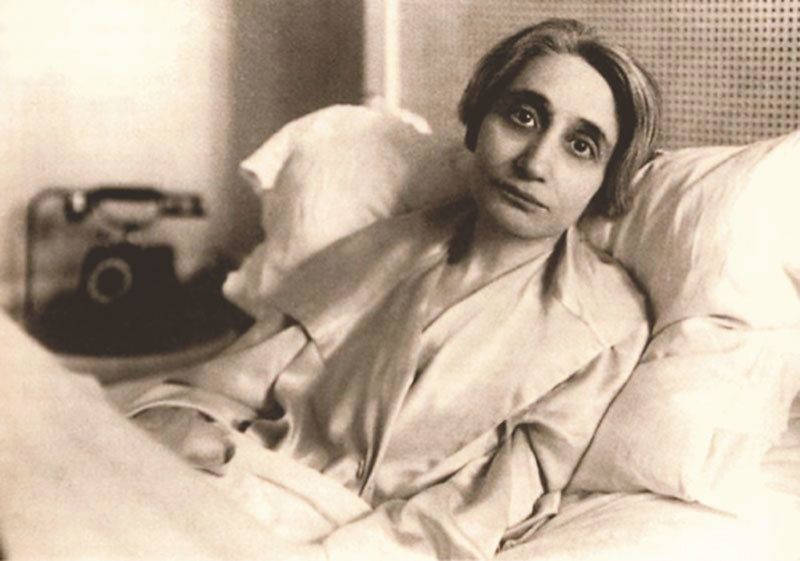

1963 begann die Nymphenburger Verlagshandlung endlich eine Edition der Schriften Klaus Manns. Seine Schwester Erika war daran maßgeblich beteiligt. Doch das Vorhaben, auch den «Mephisto»-Roman herauszubringen, wurde gerichtlich unterbunden: Das Oberlandesgericht Hamburg verbot 1966 dessen Verbreitung in der Bundesrepublik. Die Figur des Hendrik Höfgen stelle eine «Beleidigung, Verächtlichmachung und Verunglimpfung von Gründgens», hieß es in der Begründung. Die Allgemeinheit sei nicht daran interessiert, «ein falsches Bild über die Theaterverhältnisse nach 1933 aus der Sicht eines Emigranten zu erhalten».

Dieses Urteil, noch ganz im Geiste des Kalten Krieges formuliert, war der Beginn eines der größten Literaturskandale in der Geschichte der Bundesrepublik. Nach intensiven juristischen (und öffentlichen) Auseinandersetzungen wurde die Hamburger Entscheidung 1971 vom Bundesverfassungsgericht sogar höchstinstanzlich bestätigt. «Mephisto» war damit ein in der Bundesrepublik verbotenes Buch.

Die einzelnen Stationen dieses Skandals hat Eberhard Spangenberg 1982 in seinem Buch «Karriere eines Romans» ausführlich dargestellt. Alle Dokumente seiner umfangreichen Recherchen sind mittlerweile im Archiv der Monacensia verfügbar und warten auf die künftige Aufarbeitung durch Germanist*innen, Historiker*innen und Jurist*innen.

Späte Rehabilitierung und heutige Bedeutung

Doch in der Geschichte des «Mephisto» folgte noch ein weiteres wichtiges Kapitel. 1979 brachte Ariane Mnouchkine im Pariser Théâtre du Soleil eine dramatisierte Fassung von Klaus Manns Roman auf die Bühne – und stieß auf begeisterte Resonanz. Zwei Jahre später veröffentlichte – trotz des formal fortbestehenden Verbots – der Rowohlt Verlag eine Taschenbuchausgabe des «Mephisto». Binnen weniger Monate wurde das Buch zum Bestseller. Im Herbst 1981 kam dann István Szabós Verfilmung des Romans heraus – und trug maßgeblich dazu bei, dass Klaus Mann heute ein international anerkannter, viel gelesener Schriftsteller ist.

Mephisto in monacensia-digital

- handschriftliche Manuskript von Klaus Mann «Mephisto. Roman einer Karriere» von 1936: https://www.monacensia-digital.de/mann/content/titleinfo/31958

- Erika Mann schreibt im Vorwort der Ausgabe von 1952: «Mein Bruder ist tot. Wie ich es, wenn er abwesend war, seiner Lebtag gewesen, bin ich seine Bevollmächtigte. Als solche erkläre ich in seinem Namen: Der «Mephisto» ist ein Roman.» Nachzulesen: https://www.monacensia-digital.de/mann/content/pageview/112976

- Mehr zu den Hintergründen des Bucherwerbs «Mephisto» mit Original-Umschlag in: Jahrbuch 2018, Freunde der Monacensia e.V., S.40–42.

Mehr zu Klaus Mann im MON Mag:

- «Jetzt stocke ich in zwei Zungen»: Klaus Manns Exil und die Entfremdung von der Muttersprache – (9.7.2025)

Lesetipps:

- Uwe Naumann, Klaus Mann, 2015.

- «Ruhe gibt es nicht, bis zum Schluß»: Klaus Mann (1906-1949): Bilder und Dokumente, 1999, S. 58, 60 (Foto der Vier), S. 182 («Mephisto», erste Seite), S. 335 («Mephisto»-Urteil).

- Klaus Mann, Der Wendepunkt. ↩︎

Führungen durch unsere Ausstellungen:

Anmeldung jeweils über die MVHS

Das Hildebrandhaus. Geschichte einer Künstler*innen-Villa

(Ausstellung «Maria Theresia 23»):

Sonntags um 14 Uhr: 21.12. /11.1.

Anmeldung über die MVHS

Literarisches München zur Zeit von Thomas Mann

(wird im Januar 2026 abgebaut):

Samstags um 15 Uhr: 27.12.

Sonntags um 14 Uhr: 3.1.26

Eine Antwort