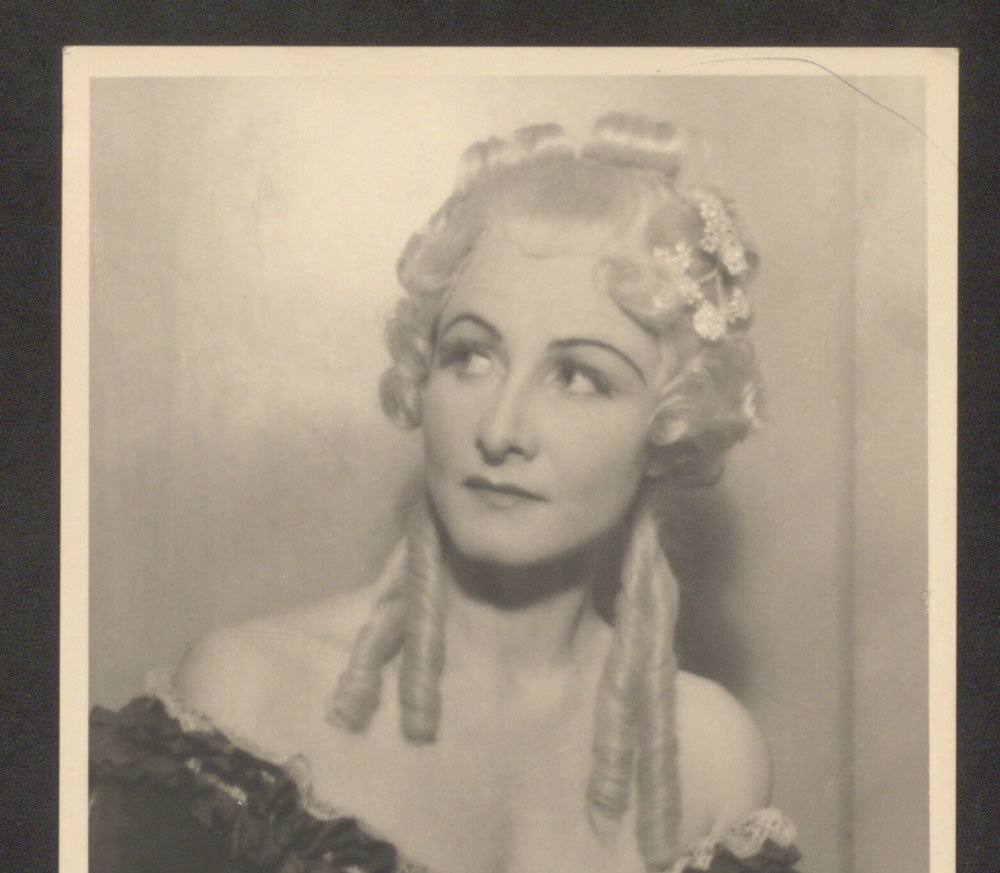

Bally Prell neu entdecken: Der queere Theaterautor Jan Geiger entwickelt eine Performance über die legendäre «Volkskünstlerin» mit Kultstatus – im Spannungsfeld von Drag, Nachlass und Queerness. Im Interview spricht Geiger über überraschende Funde im Nachlass, Brüche und Sehnsüchte in Bally Prells Liedern und seine künstlerische Annäherung. Höhepunkt ist die Vision von Bally Prell in einem queeren Ballroom – ein Ort voller Empowerment und Fantasie.

Bally Prell zwischen Drag, Nachlass und Queerness: Jan Geiger über seine künstlerische Annäherung

Rebecca Faber: Jan, 2023 habe ich dich beauftragt, eine Performance für die Drag Queen Vicky Voyage und dich über Bally Prell zu konzipieren, zu inszenieren und aufzuführen. Warum hast du spontan Ja gesagt?

Jan Geiger: (lacht) Weil ich zur Monacensia nie Nein sage. Und weil ich es interessant fand. Ich wusste nichts Genaues über Bally Prell und dachte: «Ah, spannend. Neuer Auftrag, neues Thema, Münchner Geschichte.» Ich dachte aber kurz auch: «Wieso ich?» Ich hatte mit Bally Prell noch keinerlei Berührungspunkte. Für und mit Drag Queens zusammengearbeitet hatte ich schon öfter, und das macht immer Spaß.

Was genau macht daran Spaß?

Ich finde die Kunstform Drag einfach toll, weil alles daran überbordend ist, zu viel ist. Und weil das Rampensäue sind, die sich gerne zeigen und auch tolle Ideen haben. Und weil es auch für mich als queere Person wichtig ist, queere Kultur sichtbar zu machen und sie Teil sein zu lassen von dem, was ich tue.

Wie hast du recherchiert über Bally Prell?

Ich habe erst das Buch von Heike Frey und Cornelie Müller über Bally Prell gelesen.1 Dann durfte ich ihren Nachlass in der Monacensia durchforsten. Da habe ich aber wesentlich weniger gefunden als erhofft. So Korrespondenzen mit Plattenfirmen. Kochrezepte. Ein Fotoalbum. Leider kein Tagebuch. Im Nachlass sind auch Tonbänder, die ich vor Ort nicht hören konnte. Zum Glück sind sie zum Teil schon veröffentlicht von Trikont. Es war schön, Bally tatsächlich zu hören. Ich habe mir Videos von ihren Auftritten angeschaut – bei YouTube und auch ein paar Fernsehbeiträge vom BR. Bei Biografien von anderen ist immer die Frage: Wie soll man dem gerecht werden? Ich versuche, mich frei zu machen. Nicht so zu tun, als wäre das jetzt eine umfassende biografische Arbeit, die irgendetwas realistisch abbildet. Ich versuche, stattdessen verschiedene Aspekte rauszugreifen und daraus eine Figur zu machen, die meine Figur ist. Die meiner Fantasie entspringt und natürlich eine Folie hat, aber nicht den Anspruch erhebt zu zeigen: Das war Bally Prell. Vielmehr geht es um die Aspekte, die mich an ihr interessiert haben. Die Widersprüche und die Wünsche, die sie vielleicht hatte – oder die Zwänge. So wie ich mir das vorgestellt habe.

Bally Prells Familienkonstellation: Vater, Sohn und Rollenbilder

Was sind das für Aspekte, die dich angesprochen haben, auf die du dich konzentriert hast?

Einerseits dieses Heimatthema. Weil sie halt diese Münchner Volkssängerin ist. Sie singt dieses Isar-Märchen und man denkt sich: «Oh mein Gott, ja, ein Märchen». Das ist mir aber zu verkitscht, so kann ich das nicht stehen lassen. Andererseits fand ich es spannend, dass sie sozusagen die Rolle ihres Bruders angenommen hat, der mit Anfang 20 an einer Lungenentzündung gestorben war. Sie ist Sängerin geworden, was für sie ursprünglich nicht vorgesehen war. Der Vater sagt in einem Interview:

Mei Bally, der ist mir der beste Sohn geworden.

Ich fand das total spannend, wie man diese Leerstelle füllt in so einer Familie. Wie sie die so angenommen hat, wie widersprüchlich das auch ist, wie es einen vielleicht innerlich zerreißt oder wie das einen auch zementiert.

Haben dich auch Gender-Aspekte und Gender-Stereotype aus den 1950ern und 1960ern interessiert? Oder vor allem das, was es mit Bally persönlich, also mit einer einzelnen Person, macht innerhalb der Familienkonstellation?

Es ist ein bisschen widersprüchlich, weil sie einerseits eine Frau ist, die sich die Bühne nimmt und da so nach vorne geht. Das war vielleicht in der Zeit gar nicht so selbstverständlich. Gleichzeitig ist da dieser Patriarch: ihr Vater, der 1887 geboren ist und alle ihre Lieder geschrieben hat. Das hat sie einfach so angenommen, ist da nicht ausgebrochen oder wollte nicht ausbrechen. Ihr Vater ist 1965 gestorben, da war sie schon relativ erfolgreich oder, wie sagt man, relativ etabliert. Meine Vorstellung ist, dass sie auch sehr zerrissen war. Dass sie ihren Vater sehr verehrt hat und dessen Erbe beschützen wollte und wusste, was er ihr gegeben oder ermöglicht hat. Gleichzeitig ist das ein total enges Korsett – und die Dinge, die sie nie öffentlich gezeigt hat, sind nämlich das, was auf diesen Tonbändern drauf ist. Die anderen Rollen und die traurigen Lieder, die sie gesungen hat. Da ist so viel Schmerz und Liebe und Sehnsucht drin. Und aus diesem Zwiespalt zwischen der öffentlichen lustigen Schönheitskönigin, die über sich selbst lacht und sich selbst zum Gespött der Leute macht, und dem Traurigen, im stillen Kämmerlein Lieder aufnehmen … da habe ich den Spalt gesehen, wo ich dachte, ah, da komme ich rein.

Drag-Inszenierung von Bally Prell: Lip Sync und Kostümwechsel

Dein Auftrag war es ursprünglich, eine Drag-Performance zu konzipieren. Entstanden ist ein Theaterstück in fünf Akten, in dem du verschiedene Rollen übernimmst und den Text sprichst. Also du bist ein Erzähler, der etwas über Bally erzählt. Du spielst den Vater Ludwig Prell, der zu seiner Tochter spricht, und du sprichst als Moderator oder Host auf einem queeren Ball. Vicky Voyage spielt Bally in verschiedenen Kostümen und hat mehrere Kostümwechsel, in Form von Reveals, Enthüllungen, auf der Bühne. Bally ist dabei stumm, spricht keinen von dir geschriebenen Text. Bally bzw. Vicky lip syncht,also lippensynchronisiert, zu den Original-Liedern von Bally Prell. Warum hast du diese Konstellation gewählt?

Das kam wohl zum einen daraus, dass Vicky nicht unendlich viel Text haben wollte. Und ich wollte Ballys Kunst auch mit ihren Liedern zeigen. Aber das durch die andere Stimme, die Erzählerstimme, auch irgendwie brechen. Es gibt aber in der Mitte einen Teil, der heißt «Agnes». Das war Ballys bürgerlicher Name. In diesem Teil sieht man Vicky auf der Bühne als Agnes, die sich in Tonbänder einwickelt und zu den traurigen Liedern lip syncht. Und aus dem Off spreche ich ihren inneren Monolog.

Das zeigt die private Bally, wenn man so will. Es gibt die öffentliche Bally, die Vicky auch darstellt. Die Bühnenfigur. Die Schönheitskönigin von Schneizlreuth, die Sängerin vom Isar-Märchen.

Wie ist dein Verhältnis zur privaten Bally bzw. Agnes? Warum thematisierst du auch das?

Weil es prinzipiell interessant ist, dass jede öffentliche Figur auch ein Privatleben hat, das die meisten Leute dann sehr spannend finden. Von Bally wissen wir da relativ wenig. Es gab ihre Begleiterin, mit der sie nach dem Tod der Eltern zusammengelebt hat. Das wollte ich nicht so spekulativ rausgreifen und behaupten, dass das jetzt eine queere Beziehung gewesen sein könnte. In diesen traurigen Liedern und in der Art, wie sie singt, und welche Lieder sie ausgewählt hat, spüre ich aber eine Sehnsucht nach tiefen Gefühlen.

Die Romantikerin Bally kommt in den Volksliedern nicht in dem Maße raus wie in den italienischen Liedern, die sie singt. Das fand ich total spannend. Sie lebt das irgendwie aus für sich persönlich und nimmt das Tonband auf, und das wird so aufgewickelt, und sie wird darin eingewickelt, und ist dann gut im Schrank zu verpacken – was natürlich auch eine schöne Metapher ist für «in the closet» sein. Also die, die nicht ihr Coming-out hat, falls sie queer gewesen sein sollte. Das ist eine Zuschreibung von mir, dass sie vielleicht auch ein Stück weit unglücklich damit war. Oder dass sie eine Sehnsucht hatte, nach etwas, das sie vielleicht nicht ausleben konnte. Aber wie sollte ich dieser Figur sonst nahekommen, von der man so wenig Persönliches weiß?

Es ging uns bei dem Auftrag einer künstlerischen Annäherung ja auch nie darum zu spekulieren, ob Bally Prell queer oder lesbisch oder was auch immer war. Es ging darum, dass ich Parallelen festgestellt habe, in ihrer Kunst und Queerness2 heute. Wie Queerness auf der Bühne repräsentiert wird. Eine Bühnenfigur, die Bally zum Beispiel verkörpert, ist der Kammersänger Plemplem. Da singt Bally als Tenor in einem männlichen Kostüm. Das hat mich an Drag Kings erinnert. Gleichzeitig gibt es die Schönheitskönigin von Schneizlreuth, Bally Prells bekannteste Rolle, die weibliche Schönheitsideale persifliert. Auch diese Rolle hat total etwas von Drag. Weiblichkeit so spielerisch, plakativ und komödiantisch darzustellen. Und Volkskunst findet ähnlich wie Drag Shows auf Bühnen und eben in Kneipen statt. Wie siehst du das? Gibt es da Parallelen – oder habe ich mir das ausgedacht?

Gerade wenn man sich diese Schönheitskönigin anschaut oder den Plemplem, dann geht es ja um Attribute von Weiblichkeit und Männlichkeit, die durch den Kakao gezogen werden. Und die vielleicht auch ein bisschen kritisch befragt werden. Ich fand es immer schon schwierig an der Schönheitskönigin von Schneizlreuth ist, dass sie da über sich selbst lacht. Also sie als Person, die nicht normschön ist, macht sich darüber lustig, dass sie, so wie sie aussieht, Schönheitskönigin sein könnte. Genau das wollte ich im letzten Akt brechen, weil ich es nicht so stehen lassen möchte, weil ich das Gefühl habe, wir sind vielleicht ein kleines Stückchen weiter in unsere Gesellschaft. Leute müssen nicht dauernd Witze auf ihre eigenen Kosten machen, um auf eine Bühne zu dürfen. Und es wird als absolut absurd dargestellt, dass sie Schönheitskönigin sein könnte. Ich möchte aber, dass Bally Schönheitskönigin ist. Und ich dachte mir auch, was macht es mit ihr, 30 Jahre lang mit diesem Lied durch die Lande zu ziehen, und alle lachen die ganze Zeit über ihre Figur. Vielleicht hat sie das auch von sich so weit abgespalten, dass es gar nichts mehr mit ihr gemacht hat …

Queere Ballroom Culture: Spiel mit Identitäten und Rollen

Am Ende von eurer Performance gibt es eine Szene namens «Die neue Bally». Ich nenne sie liebevoll die queere Ballroom-Fantasie-Bally. Und darin inszeniert ihr einen queeren Ballroom, quasi eine Fantasie-Version, in der Bally alles sein kann, was sie möchte. Es ist die Utopie, eine Imagination einer freien Zukunft ohne gesellschaftliche Normen und Zwänge. Kannst du erklären, warum ihr für diese Imagination einen Ball(room) inszeniert, abseits von der Tatsache, dass Bally und Ball ein großartiges Wortspiel ist?

Die Ballroom Culture kommt aus dem New York der 1970er, wo queere und vor allem Trans-Personen, die meistens auch schwarz oder Latinx3 waren, sich ausgelebt haben. Das sind Menschen, die nicht zu klassischen Schönheits- oder Tanzwettbewerben oder Fashionshows eingeladen werden oder vertreten sind, weil sie eben schwarz oder trans sind oder in anderer Weise nicht der gesellschaftlichen Norm entsprechen. Deswegen haben sie ihre eigene Kultur geschaffen. Da ist zum Beispiel das sogenannte Voguing entstanden.

Was ist Voguing?

Voguing ist ein Tanzstil – inspiriert von den Covern von Modezeitschrift wie der «Vogue». Die Modellposen wurden sozusagen in den Tanz integriert oder besser gesagt einfach aneinandergehängt. Dadurch hat sich der Tanz entwickelt. Oder diese Art zu performen. Das hat sich weiterentwickelt. Breakdance kam mit rein. Und weitere Kategorien aus unterschiedlichen Bereichen. Runway zum Beispiel, also laufen wie ein Model auf dem Laufsteg, oder Realness. Bei Letzterem geht es unter anderem darum, als Trans-Person cis4 zu wirken. Eine sogenannte Überlebenskategorie, weil es wichtig war für viele Trans-Personen damals – und auch heute noch – zu «passen»[engl. ausgesprochen], also als cis durchzugehen und nicht als trans erkannt zu werden. Dann gibt es noch zig andere Kategorien. Bei dem Balltreffen sich Leute und treten gegeneinander an, und in jeder Kategorie gibt es Gewinner*innen.

Also ist Ballroom Culture eine eigene Subkultur?

Genau. In Deutschland wird sie sehr von migrantischen und BIPOC-Personen5 geprägt, die queer sind. Die Szene wächst auch hier und hat im Münchner Pathos Theater, in dem ich arbeite, ein kleines bisschen ein Zuhause. Das ist ein Balloder das ist Ballroom. Und diese Energie von Ballroom ist das, was ich wichtig finde: das Empowerment. Dass Menschen, die nicht der Norm entsprechen, in diesen Räumen gefeiert werden. Für das, was und wie sie sind. Das findet im normalen Leben nicht statt, weil diese Menschen oft mit Diskriminierung zu kämpfen haben. Sich in Räumen bewegen, wo sie nicht sicher sind. Ballroomssind der Gegenentwurf dazu. Wir feiern uns, wie beim Pride, wie beim CSD. Wir feiern unser Anderssein, weil uns die Gesellschaft ständig sagt, dass wir nicht so richtig sind, wie wir sind.

Aber es geht doch, wenn ich das richtig verstanden habe, bei Ballroomsauch darum, sich in neue Rollen, in Fantasie-Rollen zu begeben. Es könnte zum Beispiel die Kategorie «Rich Housewife Realness» geben. Dafür kleidet man sich so, wie man sich eine reiche Hausfrau vorstellt. Wie geht das zusammen – dass auf der einen Seite diese unterschiedlichen Identitäten gefeiert werden und man auf der anderen Seite immer neue Identitäten, neue Rollen, neue Verkleidungen schafft?

Ich glaube, es geht um eine Aneignung von Rollen, die diskriminierte und marginalisierte Personen nicht ohne Weiteres annehmen können. Rollen, zu denen sie keinen Zugang haben. Also zum Beispiel die Kategorie«Army Realness». Da performen Männer – zumindest in den Videos, die ich gesehen habe, sind es Männer – in Uniformen. Bis vor ein paar Jahren gab es bei der U.S. Army noch das Motto: Don’t ask, don’t tell. Man durfte auf keinen Fall für schwul gehalten werden. Es gibt aber auch die Kategorien, die nicht so ernst sind, die einfach super viel Spaß machen. Wo Leute ihre wunderschönen Fingernägel vergleichen. Oder wir haben bei einemBall in München in der Kategorie «Sex Sirens» jemanden in der Badewanne auf die Bühne getragen. Es war fantastisch. Die Leute sind super kreativ, das macht super viel Spaß, und alle sind so empowernd und begeistert und feiern jede und jeden, allein dafür, dass sie auf die Bühne gehen. Das sind Räume, die unglaublich wichtig sind.

Bally Prell im Ballroom: Eine queere Fantasie

Zurück zu Bally. Also sie ist jetzt auf einem Ballroom und tritt in unterschiedlichen Kategorien an. Isar-Märchen-Realness. Leute beklatschen und beschnipsen sie und feuern sie an.

Genau. So hab ich mir das vorgestellt. Weil … sie ist sozusagen die Königin von München. Sie hat jahrelang diese Stadt geprägt als Volkssängerin, und ich habe mich gefragt: Wie ist das in so einer postmigrantischen Gesellschaft? Wie müsste Bally da sein, um die Königin von München zu sein? Und wie wäre sie, wenn sie einen Raum gehabt hätte, um diese ganzen Sachen, die sie nur in ihrem Schrank gemacht hat, auch hätte zeigen können? Und wie wäre es, wenn sie das nicht nur für sich gemacht hätte, sondern der Community, der queeren Gemeinschaft, auch was gegeben hätte davon? Und dann ist sie am Schluss der Performance die Königin aller Münchner*innen. Sie lässt alle unter ihren Rock und ist die andere Bavaria.

Ich wollte diesem Heimat-Tümelnden, diesem «Ach, die gute alte Zeit», was da immer mitschwingt, etwas entgegensetzen. Ich wollte sagen: «Nein, wir sind in einer anderen Zeit, wo wir gucken müssen, dass wir alle beisammen halten, dass wir uns gegenseitig stärken und unterstützen.» Ich stelle mir vor, dass sie eine Bavaria ist, die sozusagen Leute nährt und Dinge bereitstellt. Und sie hat dann doch gerne gekocht und Plätzchen gebacken und gerne gegessen. Das passt gut, dachte ich mir. Am Schluss lese ich ihr Rezept für Vanillekipferl vor. (lacht) Und zum großen Finale werden die Kipferl verteilt.

Und? Ja. Natürlich kommt sie aus einer ganz anderen Welt. Obwohl sie in den 1970ern, als Ballroomentstanden ist, noch gelebt hat. Aber ich musste etwas finden, das mit mir zu tun hat. Und für mich ist Ballroom ein total wichtiger Teil der queeren Community. Es ist aber so schräg, sie da anzudocken, weil das so maximal weit von ihr entfernt ist. Sie wollte sich nie die Bühne mit jemandem teilen. Sie ist gegangen, wenn sie mit ihrem Part fertig war, vor der Pause schon. Sie war jetzt nicht so ein Community-Mensch, würde ich sagen. Ich finde es aber auch im Kunstmachen wichtig, in Gemeinschaften zu denken.

Aktuell beschäftigst du dich mit einem Teil der queeren Geschichte Münchens und machst einen Podcast. Kannst du dazu was sagen?

Es geht um den Rosa-Winkel-Gedenkstein und die Verfolgung der Schwulen in der Zeit des Nationalsozialismus und danach. Den Podcast «Der Stein» kann man auf der Seite vom Pathos Theater hören.

Vielen Dank, lieber Jan, für das ausführliche Interview!

Die Performance «Die Rettung der Bally Prell» geschrieben von Jan Geiger, inszeniert und gespielt von Jan Geiger und Vicky Voyage, wurde am 2.12.2023 in der Monacensia beim «Abschlussbally» der Münchner Schiene uraufgeführt. Eine weitere Aufführung fand am 13.7.2024 beim Kreativ-Quartier-Sommerfest im Pathos Theater statt.

Lesetipp: Mehr von Jan Geiger entdecken

- «Die Münchner Schiene 2023 – Die schönsten Momente» – (18.12.2023)

- «Jan Geiger über erste Schreibversuche, Schreiben als Beruf und Theatertexte» – (01.12.2023)

- «Was beschäftigt uns im Analog-Digitalen in Corona-Zeiten?» – (9.4.2020)

- Heike Frey und Cornelie Müller: «Wer versteht was von Gemütlichkeit. Die Vortragskünstlerin Bally Prell. Münchner Volkssängerinnen nach 1945», Dölling & Galitz, 2003. ↩︎

- Dieser und weitere Begriffe in diesem Gespräch werden im Glossar im Mon_Mag kurz erklärt. ↩︎

- Latinx ist die genderneutrale Form von Latino/Latina bzw. Latinos, die auch nicht-binäre Personen mitbezeichnet. ↩︎

- Der Begriff «cis» oder «cisgender» bezieht sich auf Menschen, deren Geschlechtsidentität mit dem Geschlecht übereinstimmt, das ihnen bei der Geburt zugewiesen wurde. Das Wort «cis» kommt aus dem Lateinischen und bedeutet «diesseits» oder «auf dieser Seite“, im Gegensatz zu «trans», was «jenseits» oder «auf der anderen Seite» bedeutet. ↩︎

- BIPOC ist eine Abkürzung und steht für Black, Indigenous, and People of Color (Schwarz, Indigen und Menschen nicht-weißer Hautfarbe). ↩︎